校园退货门揭开的真相:我们正在培养怎样的"精致利己主义者"?

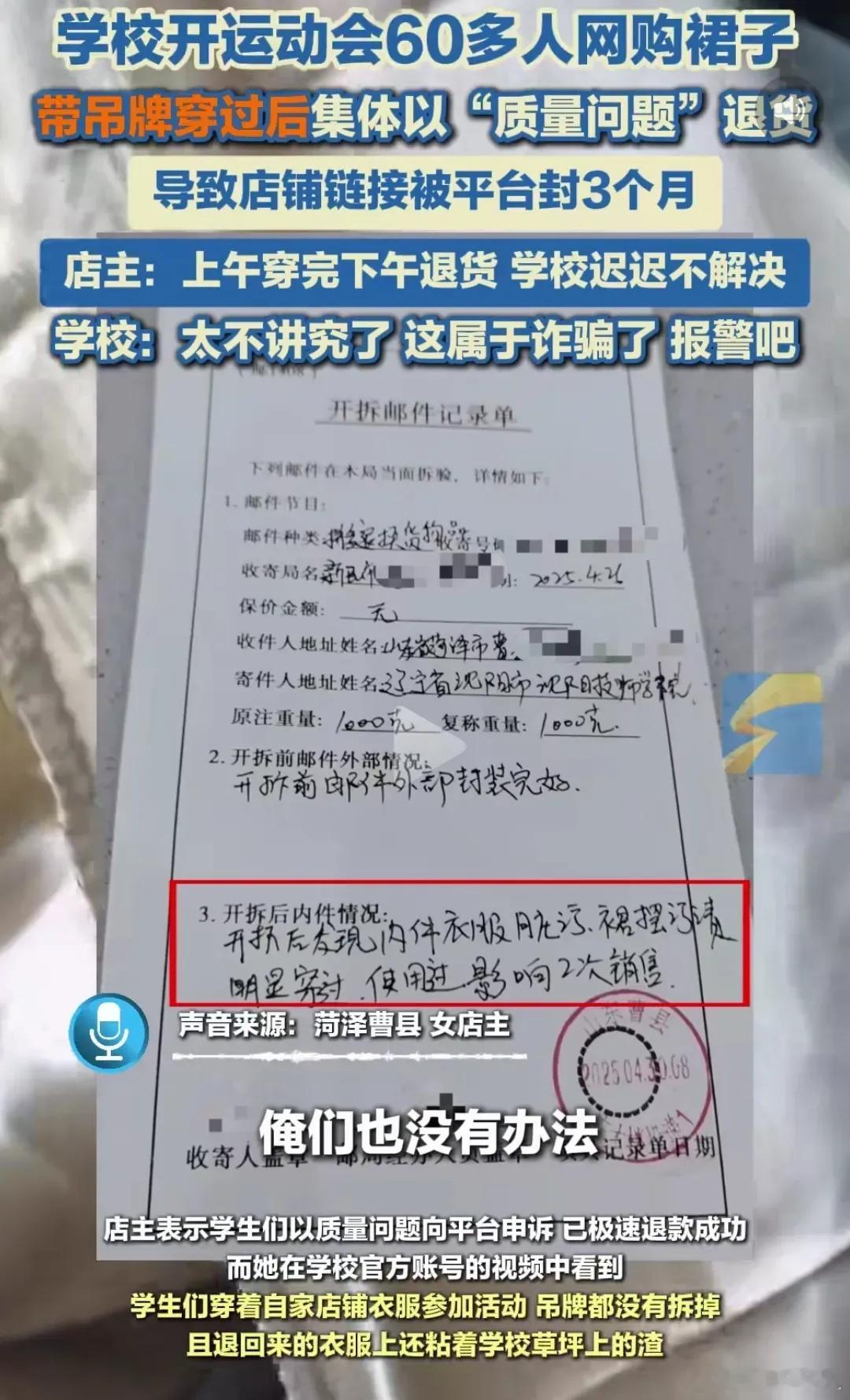

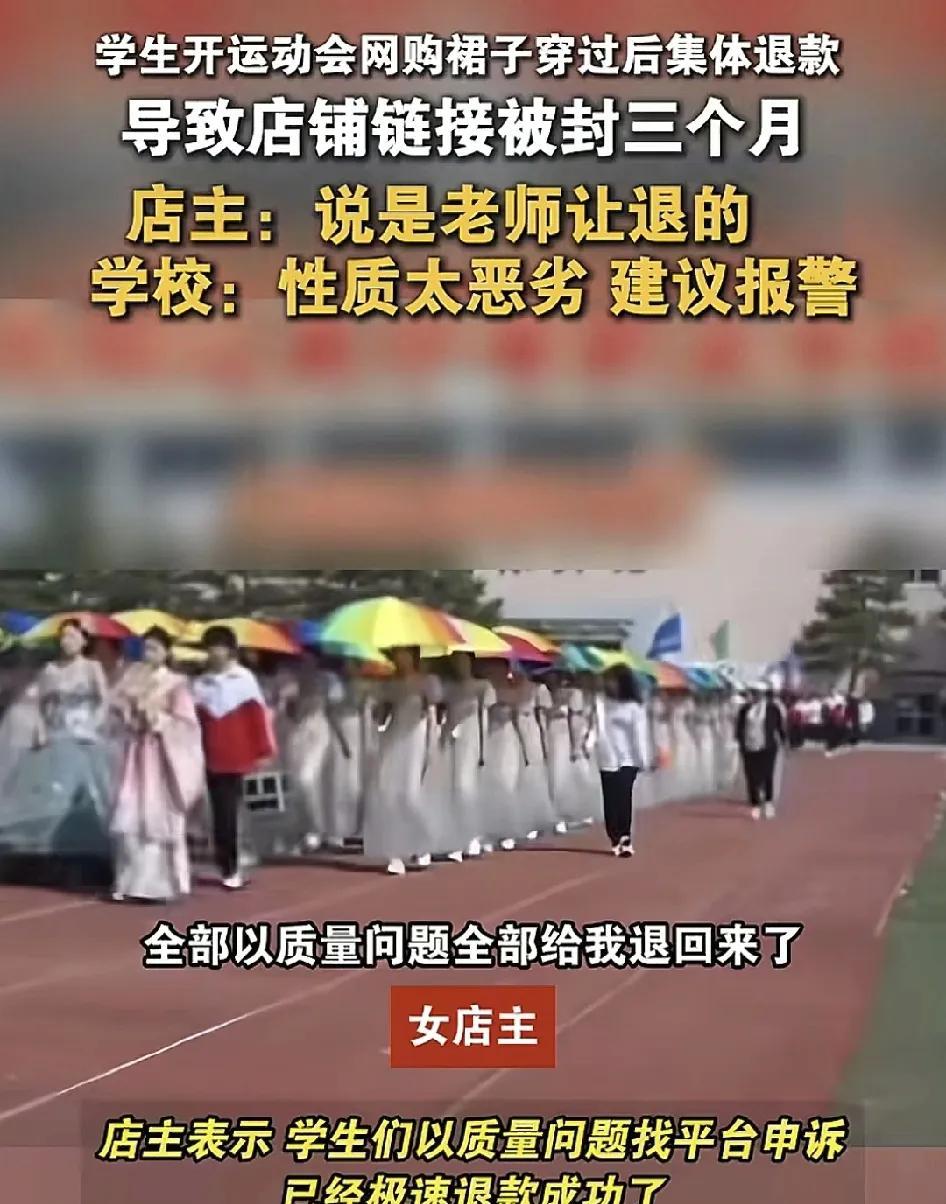

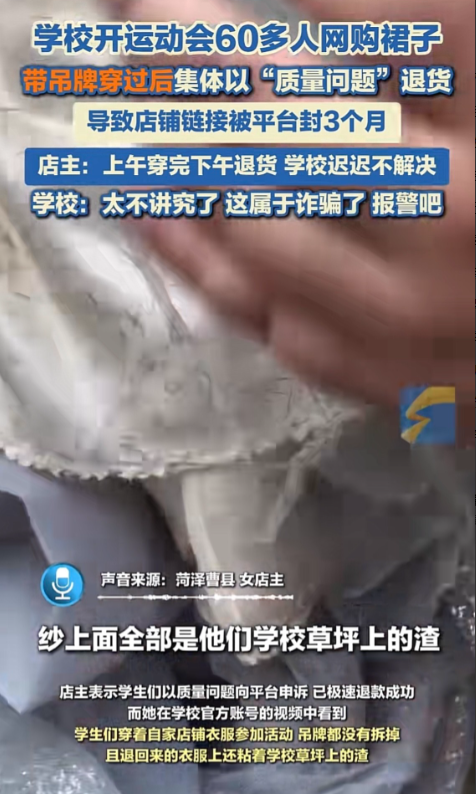

沈阳某职校上演的"运动会退货"闹剧,折射出令人不安的社会现实。60余件沾满草屑的表演服在完成使命后,通过精心设计的"质量问题"申诉原路退回,当商家发现真相时,不仅遭受直接经济损失,更面临平台链接被封的二次打击。

当商家找学生沟通时,学生表示是老师强制让买的,也是老师让退的。在网络舆论的批评下,学校最终承诺收回这些裙子。这一事件,不仅让商家遭受了经济损失,更损害了学校以及这一代年轻人的形象。

这场集体性失信行为的每个细节都充满讽刺,校方主导的示范性失信、该学生群体的道德下降、平台规则无原则讨好虚假购买人的机械漏洞,共同构成当代社会信任危机的微缩样本。

首先是规则漏洞中的道德失范,在数字经济时代,一些年轻人正将"技术性违规"演绎成某种贪婪的现身说法。

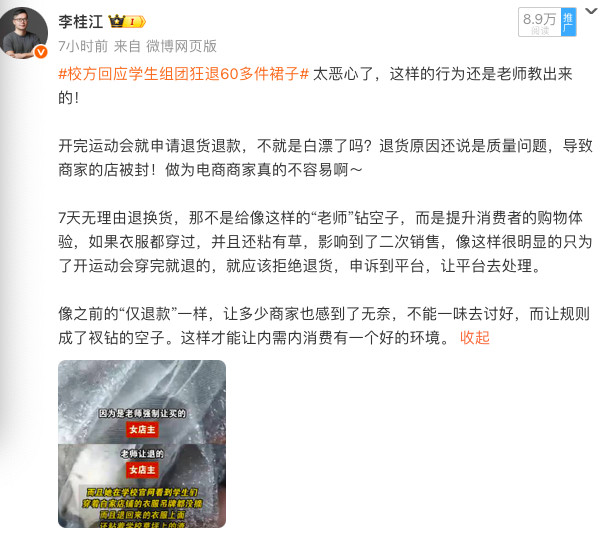

某美食博主在镜头前大快朵颐后秒点"仅退款",服装测评者用透明胶带保护吊牌拍摄穿搭视频,数码爱好者将七天无理由期变成免费试用期,拍完视频退货,甚至还有抱怨平台没有定期提醒七天退货的。

这些看似"聪明"的操作,本质是在用集体失信摧毁商业社会的信任基石。当退货率突破30%的魔咒,倒逼的不仅是商家成本的转嫁,更是整个消费生态的恶性循环。而某些女装据说退货90%,根本没有办法干了。

第二,价值错位下的行为异化,小聪明居然成为集体默契,真是丢人现眼。

更值得警惕的是,某些青年群体将违规行为包装成"生活智慧"。就像马路上的"鬼火少年",将公共道路视为游戏赛道,把引擎轰鸣当作存在宣言,祸害路人一副无所谓的样子。当规则敬畏让位于流量狂欢,特别社会责任感败给即时快感,滋生的不仅是安全隐患,更是整整一代人的精神危机。

类似沈阳某职业学院出现这些退表演服装问题网上不是暴露不是一次,而是非常多次;不仅仅职业学院,也有大学,也有中小学。每次都是令人作呕,现在这些人家庭不差这点钱,而是他们把这些自私自利的小聪明当集体智慧,却没有被阻止。

再次,缺乏惩罚措施是很严重的。玉不琢不成器,对于缺乏诚信的,要集体进入征信2年,改正后才取消才行。

沈阳退货事件中,学生将责任推给老师,老师推给校方,校方则在舆论压力下勉强善后。这种"道德推脱链"暴露出现代社会的结构性困境,当惩戒机制永远滞后于新型违规,投机者便获得了完美的免责空间。数据显示,2023年电商平台异常退货量同比激增47%,其中18-25岁群体占比过半,这是令人发指的。本来年轻人道德水平大家期待是一代更比一代强,却出现一个大黑点。很多网约车司机也抱怨,年轻人屁事比中年人多,特别小仙女,迟到、车上抽烟、没有同理心的吹毛求疵等。

破解困局需要多方协同,技术层面应建立智能化的信用评估体系,对异常退货行为实施分级预警。教育维度需补上商业伦理课程,将信用教育纳入人才培养体系,特别要对学校集体退货事件进行问责。

社会层面则要重塑契约精神,像浙江某高校将诚信记录与毕业证书挂钩的尝试值得推广。日前某平台取消"仅退款"政策后纠纷率下降28%,证明制度完善的有效性。

草坪上的草屑粘在退货裙摆上,粘住的不仅是商家的二次销售机会,更是一个时代的道德底线。我们需要的不仅是更严密的规则,更是一场关于诚信的价值启蒙。毕竟,被透支的社会信任,终将以更高的成本反噬每个参与者——这其中,也包括那些自以为聪明的年轻人自己。

年轻人是社会的未来,他们的行为和价值观将影响整个社会的发展。素质差不应该是这辈人的品质。我们希望年轻人能够树立正确的价值观,不要被眼前的小利益所迷惑,不要把聪明用到邪门上。同时,学校和家庭也应该加强对年轻人的教育,占小便宜的人没有美化未来的;培养他们的责任感和诚信意识,让他们成为有担当、有素质的社会栋梁 。