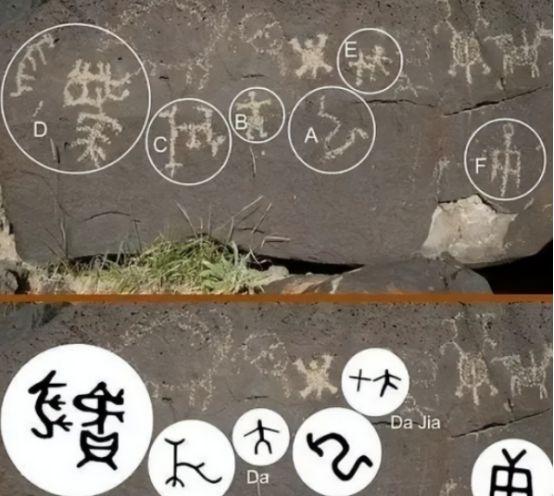

2015年,美国悬崖石壁发现中国3000年前汉字,到底说明了什么?近年来,美国考古学家频频在新墨西哥州、加利福尼亚州、俄克拉何马州、亚利桑那州等地的岩壁上,居然发现了与中国商朝甲骨文极为相似的象形文字,更令人惊讶的是,这些文字的年代,比哥伦布发现美洲的时间还要早2800多年。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2015年在美国西南部的一处荒芜峡谷,几位考古学家正小心翼翼地用毛刷扫拭着岩石表面,伴随风吹沙落,一组细细密密的符号逐渐从砂岩中显现。 阳光斜照之下,那些看似随意的线条却隐隐透出一种熟悉的结构感,某位学者蹲下身细看,呼吸竟不由自主地凝住。 刻在岩壁上的形状,与中国博物馆中陈列的商朝甲骨文极为相似,其中一个“目”字形的符号,宛如武丁时期卜骨上的眼神。 不止一处,在新墨西哥州、亚利桑那州、加利福尼亚州等地,类似的岩刻接连被发现,分布广泛,符号风格统一,经碳十四测年,最古老的一组刻痕距今已有三千多年。 这一时间点,正好落在商朝中后期,当考古报告发表时,学术界一时震动,因为这些刻痕出现的年代比哥伦布登陆美洲要早两千八百多年。 刻在红色砂岩和火山岩壁上的象形符号,有的呈垂直排列,有的散落在岩洞入口附近,从书法风格和笔画构造上分析,它们与安阳殷墟出土的甲骨文字保持惊人一致。 不仅是“目”“山”这些基本字形,一些组合结构如“臣”“彳亍”也在不同地点重复出现,若非亲眼所见,谁能相信这些源自中华文明早期的文字,会在地球另一端被岩石封存千年? 这些符号引发了对古代跨洲文明接触的再评估,有研究者追踪到一本出版于上世纪的非主流历史著作《中华祖先拓荒美洲》,书中提及牧野之战后,殷商残军失踪的传闻。 书中描绘,十万精兵携二十余万随众逃离中原,最终横渡大洋,在新大陆定居,这一叙述虽无直接文献佐证,却与岩刻时间节点不谋而合。 一些支持跨洋接触的学者,援引考古实物作为补充,在秘鲁,一件玉质仪器的铭文中出现“蚩尤”“昊天”等古名;加州外海的水下遗址中,曾打捞出与中国东南沿海岩性一致的石锚。 这些材料若属实,或可作为文化交流的物证,语言学界亦开始关注玛雅象形文字中的“水”符号,其波浪形的线条,形制上竟与甲骨文字有异曲同工之妙。 学术质疑也随之而来,美洲考古长期以来已确认早在两万年前就有人类从西伯利亚进入北美大陆,印第安人族群的基因谱系与东亚人虽有交集,却难以直接追溯到商代某一群体。 更重要的是,美洲并未发现任何形制接近中国青铜文明的遗存,无论是殷商特有的饕餮纹、铸造体系,还是夯土城池、宗庙遗址,在美洲皆无对应结构。 文化相似性也可以被重新审视,美洲原住民也用龟壳作占卜工具,也尊玉为神圣之物,甚至墨西哥陶俑中出现的交领右衽衣饰,竟与商代服饰如出一辙,这种交叉性的文化元素,究竟是偶然巧合,还是残留的接触痕迹? 古书《山海经》成为部分学者新的研究线索,书中所载“大荒之地”“三日齐出”等地理描述,被尝试与北美地形相对照。 一支地理团队曾在亚利桑那找到三座沿银河排列的山峰,与古书中记载的“三日”之象惊人一致,虽然这类解释未必科学严谨,但确实带来跨文化研究的新思路。 造船与航海能力被多次讨论,商代是否具备越洋能力仍是疑问,现存文献记载中,商人多以内河与近海航行为主,尚未发现远洋船只的造船工艺。 若真有大规模渡洋,至少应在东岸留有船舶工坊、港口遗址等基础设施,目前并未有明确发现。 也许事实并不复杂,这些刻痕可能并非移民所留,而是极少数探险者的踪迹。 数千年前的旅行者在陌生大陆留下符号,就如当代游客在景点岩石上刻“某某到此一游”,历史不必宏大才能令人敬畏,片段的线索也足以重塑文明的边界感。 今天,那些岩刻已被透明护罩保护起来,成为观光景点的核心,一块块防弹玻璃后的刻痕,吸引着世界各地的游客驻足拍照,也让语言学者、考古学家不断伏案研究,在争论与推理的深夜里,那些沉默的符号也许正等待被真正读懂的那一天。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国新闻网——《美国遗迹惊现疑似中国古文字岩画 追溯到公元前》

![这是美国人过来测🇨🇳男人智商的[doge]](http://image.uczzd.cn/141251280280033880.jpg?id=0)

用户10xxx37

说明自古以来美洲是中国的!

用户27xxx81

美洲自古以来就是中国不可分割的一部分