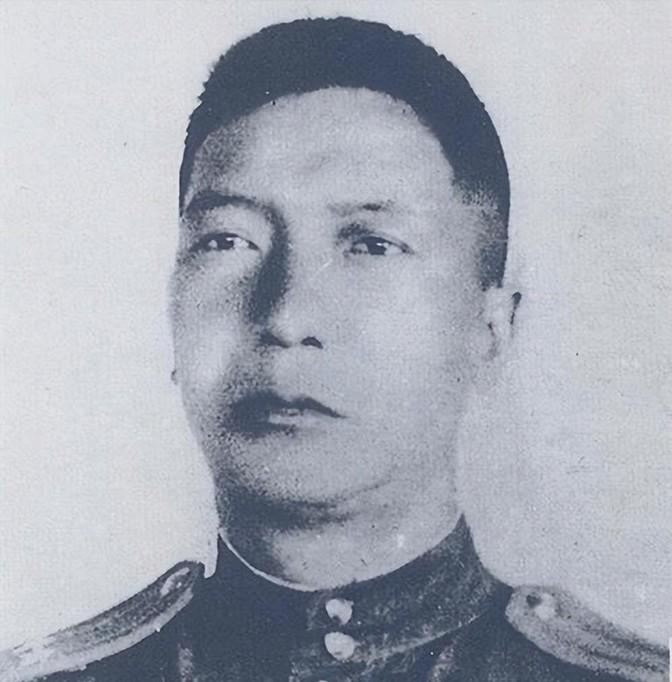

1944年,6万德军被十倍之数的苏联红军包围,苏军派人去劝降,没曾想,施特默尔曼将军却一口回绝:“军人只有战死沙场,没有所谓的被俘!”随后,年近60岁的他,端起枪就冲了上去,看着这一幕后,德军士气大增,到最后居然有4万人成功突围,只是施特默尔曼却永远留在了那里! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1944年初,乌克兰大地被一场突如其来的寒潮封冻,切尔卡瑟地区的雪原如同银白色的陷阱,在战火的余烬中悄然合拢。 苏联红军动用八个集团军、五十万兵力,将德军第8集团军的六万士兵围困在突出部内,炮火、坦克、重步兵交错布阵,形成一道道密不透风的封锁线,被困德军在零下二十多度的风雪中挣扎求存,缺乏补给、伤员遍地,士气一度低迷至谷底。 指挥官威廉·施特默尔曼是个年近六旬的老将,身经百战,骑士铁十字勋章早已磨旧,他手中掌握的不是胜算,而是一场近乎必败的赌局,在柏林的作战图前,希特勒命令部队死守,严禁撤退。 他一遍遍向总部发出撤退申请,得到的只是命令的重复,弹药仓库只剩三日份,医院里的担架排到门外,补给线彻底被切断,士兵的眼神中只剩下迷茫和疲惫。 苏军的劝降使节来到阵地前线,举起白旗递上书面通告,承诺优待俘虏,施特默尔曼在作战室中盯着那纸劝降书,面无表情地撕碎,碎片被风卷起,在空中翻飞。 他走出掩体,亲自巡视前线,看着一张张因冻伤变得苍白的脸庞,眼神在瞬间变得坚决,他知道,这些人不能白白死在这里,他不能像教条中的将军那样等死,他更不能任由六万士兵被困成坟场。 他没有演说,也没有鼓舞士气的台词,只是默默站上雪地,将枪背在肩头,眼中闪着锐利的光,士兵们看到了,什么都明白了。 突围计划迅速拟定,重型装备全部弃置,只携带步枪和轻便弹药,工兵提前预判水线,规划浮桥搭建点,维京师、第57步兵师和第88步兵师组成突击矛头,其他部队按预设路线分批推进,施特默尔曼带领最末部队担任殿后。 雪越下越大,风声盖过了履带声,苏军的炮兵观察哨一度失联,机会终于来临,突围时间定在2月16日凌晨,信号为三颗红色照明弹。 凌晨三点,一道红光穿破雪幕,照亮积雪反射的地面,五万多德军如同泄堤的洪水冲出阵地,步兵压低身形前进,炮火打得前方如同地狱翻滚。 履带碾压过冻结的土层,坦克冒着火星在前线强行推进,维京师开辟出突破口,步兵如影随形地紧跟而上。 当突围部队抵达格尼洛伊提基河时,冰层已经被炮弹轰碎,河水翻涌着漂浮的木板、沙包、焦炭和破碎军装,工兵扛着绳索往对岸游,嘴里咬着钩扣,牙齿碰撞出脆响。 有人用战友的遗体垒起掩体,有人跪在雪地里为搭建浮桥打下第一根桩,浮桥架设不到一小时,已被踩得血迹斑斑,士兵排着队渡河,每一步都踩在前人的背影里。 在离河岸三公里的小高地上,苏军攻坚部队找到一片弹痕密布的壕沟,施特默尔曼的遗体躺在中央,他的军装已被炸裂,胸前的勋章依然完好,右手紧握步枪,左臂维持着挥动的姿势。 他的身旁堆着士兵的尸体,有的还维持着站立射击的姿态,仿佛最后一刻也未曾退后一步,苏军高层得知消息后,科涅夫命令就地军葬,士兵们用空炮弹壳制成十字架插在墓前,八名苏军士兵肃立行礼。 那一夜逃出的四万德军,几乎全数冻伤,伤员占比超过半数,所有重武器就地丢弃,战俘人数激增,德国后方记录下这场逃亡为“战略后撤”,但士兵们知道,那是以一位将军的生命换来的自由。 多年以后,有人在战地旧址的林中掘出一个铁盒,里面装着烧焦的军旗、子弹壳与一块刻着“愿枪声在这里变成化石”的铁片,没有人能说出它属于哪一支部队,也没有人愿意去追问。 人们在那片雪地种上向日葵,每年盛夏,那里都会开出一片金黄,那是一个将军用生命换来的颜色,也是无数士兵用血染出的回家之路。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:央视网《沙场》 20160414 切尔卡瑟钢铁合围战