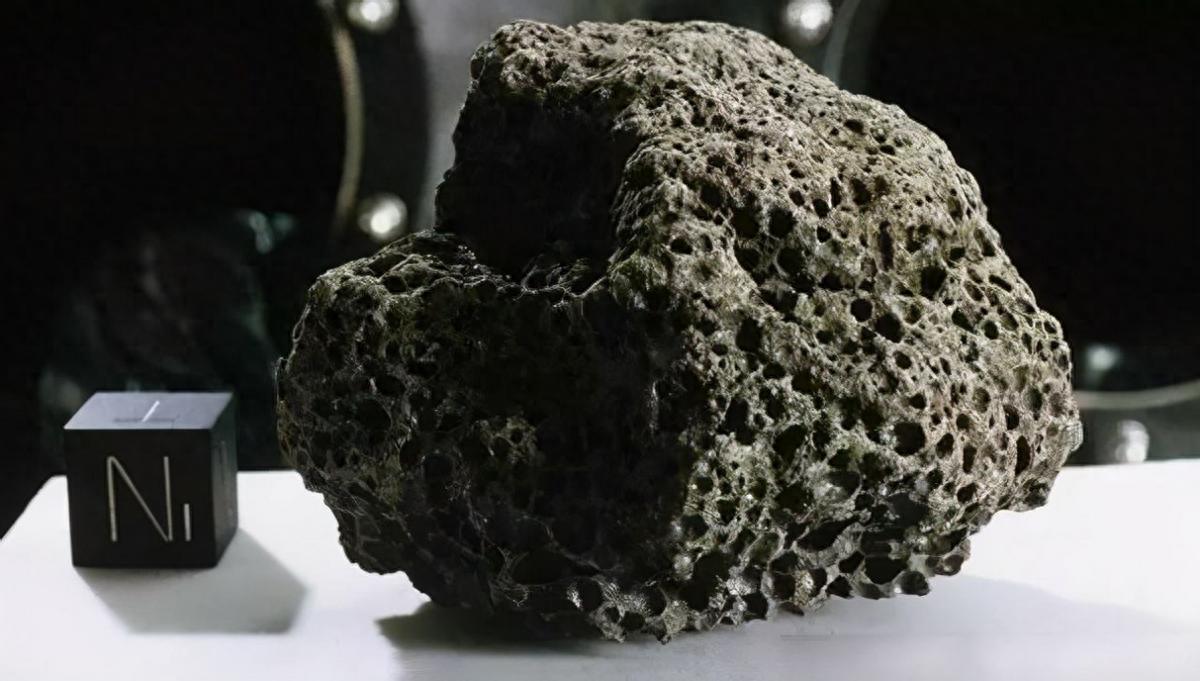

美方下达禁令后,中方依然以德报怨,同意借给美方月壤,不过,特朗普还有件事没有办。那么,为何在长期被美国技术封锁的背景下,中国仍选择向美方机构开放珍贵月壤?美方的“禁令”又反映出什么? 近日,在第十个“中国航天日”启动仪式上,中国国家航天局公布了一份特殊的名单,嫦娥五号月球样品的国际借用申请结果,来自6个国家的7家科研机构获准参与研究,其中包括美国布朗大学和纽约州立大学石溪分校。

表面上看,这只是一次正常的科研交流,背后却是中美航天关系的一次罕见突破,因为众所周知,美国在法律上禁止和中国进行任何形式的航天合作,这项禁令的名字,叫“沃尔夫条款”。 2011年,美国国会通过《沃尔夫条款》,以“国家安全”为由,禁止美国国家航空航天局与中国开展任何形式的官方合作,这项被称为“太空封杀令”的法案,曾试图将中国排除在国际航天合作体系之外。然而,中国航天并未因此停滞,从嫦娥五号首次实现月球正面采样返回,到嫦娥六号成功获取月球背面样本,中国用自主创新打破了技术封锁,成为全球唯一掌握月背采样技术的国家。 如此一来,这条法律反倒成了美国自己人前进路上的绊脚石,石溪分校的行星科学家格洛奇就对媒体坦言,虽然他们拿到了中国月壤,但他们的研究不会得到NASA的资金支持,只能靠学校自己掏腰包,他甚至还得亲自飞来中国,签协议、拿样品。 更讽刺的是,特朗普政府还有件事没办,那就是即便中方已批准出借样本,美国机构仍需通过国会“国家安全认证”才能接收样品。分析来看,这种程序本质上是将科学问题政治化——既要研究中国月壤,又担心技术信息“外泄”,结果就成了,在这边,中国把自己用十几年辛苦得来的月壤拿出来,全球共享;在那边,美国科学家想研究一下都要自己找路子,还得绕过本国法律。

说到底,科研本不该被政治操控,但在中美关系紧张的大背景下,什么都能被贴上“国家安全”的标签,从芯片、手机、无人机,到现在的月壤,美国越是“防”,中国越是“开”,而这个对比,才最能说明问题。 事实上,中国早就亮明态度,2023年10月,中国国家航天局就曾宣布嫦娥五号月壤样品向全球开放申请——没说只给朋友,不分国家阵营,也不设政治条件。只要有科学价值、研究能力,哪怕是曾经对我们设限的国家,也可以申请,这背后,是一种绝对自信。 要知道,美国至今为止仍是人类历史上唯一一次实现载人登月的国家,但自1972年阿波罗17号任务后,他们再也没能回到月球,而中国,用短短十几年时间,实现了从无人探月、采样返回,到月背采样的跨越。嫦娥五号任务完成后,中国成为全球第三个实现采样返回的国家,而在嫦娥六号之后,中国更是成为第一个从月球背面带回样本的国家。 美国连“月背”都还没摸到,中国已经把土带回来了,这也正是中方敢于“以德报怨”的底气所在。格局是一方面,更重要的是:我们有实力、有能力,有自信分享、也不怕分享。简单来说,现在是美国越来越封闭,中国反而越开放,这体现的是国家实力和国家自信,对比之下,美国的“孤立主义”只会拖住自己。

更有意思的是,中国方面也不是没有提出互换的想法。去年11月,有媒体披露,中美之间曾就交换月球样品进行过谈判,中国愿意提供月壤样本,希望美方也能让中国研究阿波罗时期的样品,但截至目前,美国仍然没有做出实质回应。 分析来看,美方要的不只是技术平衡,更是信息控制——他们害怕中国通过研究这些样品,掌握当年美国登月的具体数据和轨迹,甚至借此展开对太空控制权的竞争。 所以,美国说中国是“太空威胁”,但现在看来,是谁更害怕失去太空主导地位,一目了然。美国当年把“沃尔夫条款”摆得高高的,今天看来,不过是为自家科研圈绑上了枷锁,这件事,拜登没解决,特朗普也还没回头看,可问题不解决,美国科学家就只能靠自己找门路——想研究点中国月壤,都要先和自己国家打场官司。 毋庸置疑,月壤样本的国际共享,标志着中国航天从技术追赶者向规则制定者的转变。1978年,中国科学家用美国赠送的1克月壤发表14篇论文;46年后,中国月壤成为全球科学家竞相争夺的“科研货币”,这种角色转换的背后,是持续数十年的技术积累与开放胸襟。 对于美国而言,真正的挑战不在于能否获得月壤,而在于如何调整心态,若继续将科技合作政治化,不仅会错失月球研究的关键窗口,更可能在新一轮太空竞赛中彻底掉队。一句话总结这场风波:中国给了,美国拿不了,不是不愿意合作,而是制度绑架了科学。

“沃尔夫条款”还横在那里,谁来拆掉,谁才是真的为未来负责,美国禁令还在,中方却已经以德报怨,月壤之争,既是科学较量的缩影,更是国际秩序变迁的注脚,当中国以“月球样本”为纽带连接世界时,若是美国依旧放不下偏见,那么,人类探索宇宙的下一艘飞船上,很可能就要失去美利坚的座位了。