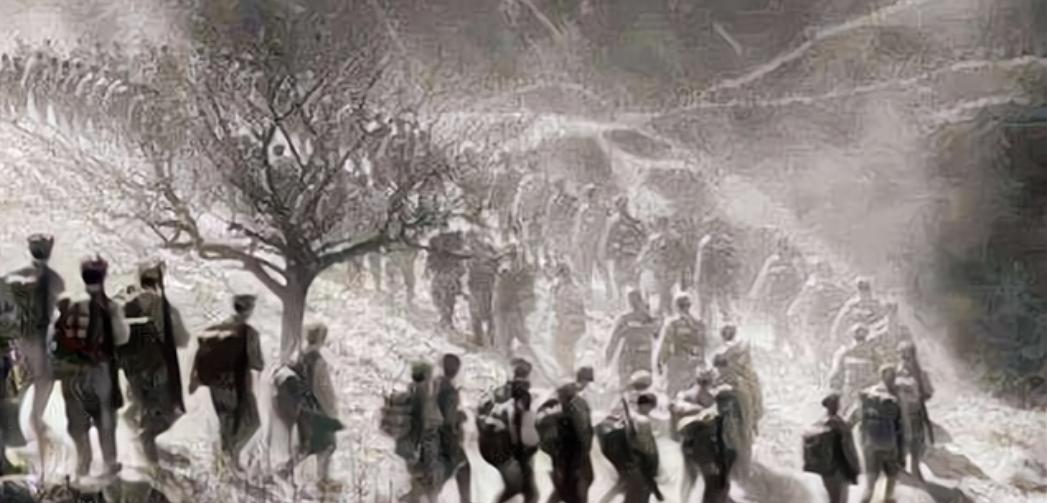

1950年9月,工程兵战士姜士民和妻子即将奔赴朝鲜战场。出发前几天,女友拦着他大哭:“先结婚再出战。” 1950年,中朝边界鸭绿江畔,中华人民共和国成立不久,面对外部的战争威胁,中国政府决定派遣志愿军赴朝参战,支援朝鲜抵抗美国领导的联合国军。在这一大背景下,姜士民,一名来自河北的工程兵战士,被部署到前线。他的早年生活充斥着战火与硝烟,从国民党军转投解放军的他,经历了内战的残酷,而此次出征朝鲜,对他而言,是又一次对命运的抗争。 姜士民与他的未婚妻,一个在同一部队服务的护士长,情谊深厚。两人在战火与死亡的阴影下萌生了深厚的感情。姜士民坚韧、刚毅,而她温柔却坚定,是那种能在战地医院中带给士兵安慰和勇气的人。在姜士民奔赴战场前,她坚决要求先行结婚,她的这种坚决,源于对不确定未来的深深畏惧。 姜士民的出征在一场简约而急促的婚礼之后不久就开始了。那天清晨,他和新娘在鸭绿江畔的一个小村庄的废弃庙宇里举行了婚礼,只有几位亲密战友和几个上级长官作为见证人。周围是被秋风吹过的黄叶和远处模糊的村落轮廓,天空阴沉,预示着不久将到来的雨。结婚仪式虽然匆忙,但他们还是试图在战争的阴影中找到一丝幸福。 婚礼上,新娘的一位同事,也是个资深的军医,负责了仪式的进行。在简单的交换誓言后,新娘取出一把小剪刀,将她那一头长及腰际的黑发剪去了大半,仅留下短短的几寸。她将剪下的长发递给姜士民,他接过发辫,眼中闪过一丝复杂的情绪,那是对未来的不确定和对当前决定的坚定。 在朝鲜战场上,姜士民所在的工程兵团主要负责修建临时桥梁和道路,以确保后勤物资能够顺畅运送到前线。他们的任务充满危险,经常在敌军的炮火和轰炸机下工作。某日清晨,当姜士民和他的团队在一条刚刚修复的道路上行进时,天空突然响起了呼啸声,一架敌军飞机低空掠过,投下了几枚炸弹。爆炸声震耳欲聋,烟尘和碎石四处飞溅。姜士民一边指挥队员迅速散开寻找掩护,一边自己也跳进了路边的一个水沟。尘埃落定后,他们对伤亡情况进行了快速检查,幸运的是,大部分人都安全无恙。 在一次休整时,姜士民意外地在前线医疗站再次遇到了他的亲弟弟,这位年轻的炮兵刚从学校被紧急调来。兄弟俩在医疗帐篷里的相遇极为短暂却充满了温情。姜士民看到弟弟身穿的军装上还带着新兵的笨拙,心中不免涌起一股保护欲。他们交谈了片刻,谈及战事和家中的情况,姜士民从自己的背包中拿出一些干粮和一条自己用过的绑腿,交给了弟弟,教他如何正确使用这些战地生存的小技巧。 分别时,姜士民拍了拍弟弟的肩膀,弟弟坚定地点了点头,然后转身加入了他的炮兵单位。那是一支急需补充的新兵连,他们的任务是支援前线的步兵,为他们提供火力覆盖。不幸的是,就在两小时后,敌军的一次密集炮击几乎摧毁了这支炮兵连,弟弟在战斗中英勇牺牲。 消息传来时,姜士民正站在湍急的鸭绿江畔,指挥着一队工程兵在雨中修建一座浮桥。雨水混合着河水溅在他的脸上,冷得刺骨,但内心的痛楚远比这更加锥心。他的弟弟刚刚在前线牺牲,这样的消息犹如晴天霹雳,震得他心神不宁。然而,战场的残酷不容有任何迟疑和停顿,他深吸一口气,将那抽痛压回心底,继续发号施令,声音在风雨中显得格外沉稳而坚决。 “快,检查那边的锚点!确保浮桥稳固!”他对身旁的士兵喊道。面前的浮桥是一条生命线,连接着两岸的战斗队伍,任何一个环节的失误都可能导致重大伤亡。姜士民的目光坚定,眼中反射着泥水和潮湿的绳索,每一个动作都透露着他对任务的专注。 浮桥终于在黄昏时分完成。当最后一束绳索牢牢固定,一阵短暂的沉默在嘈杂的环境中显得异常突出。姜士民站在桥头,望着对岸密布的炮火,心中虽然一片冰冷,但脸上维持着军人特有的坚毅。他知道,这座桥将承载着更多的生命,而他的弟弟已成为了这场战争的牺牲品。 战争终于在三年后画上句点,姜士民身披疲惫回到了祖国。在一个春天的清晨,他穿过长长的回廊,来到了医院的病房门前。门后,是他那位同样历经战争风雨的妻子。当两人目光相遇,所有的等待与焦虑仿佛在此刻都化为了泪水。他们紧紧拥抱,没有言语,只有心与心的贴近。那一刻,时间仿佛停止了流动,周围世界的一切都变得模糊而遥远。 姜士民晚年时,喜欢在夕阳下的长椅上静坐。回忆起与弟弟的最后相见,他总是感慨万千。他们的对话、弟弟稚嫩的笑声、还有那次分别时的坚定眼神,都深深烙印在他的记忆中。他知道,这些回忆是他生命中宝贵的部分,是驱使他不断前行的力量。