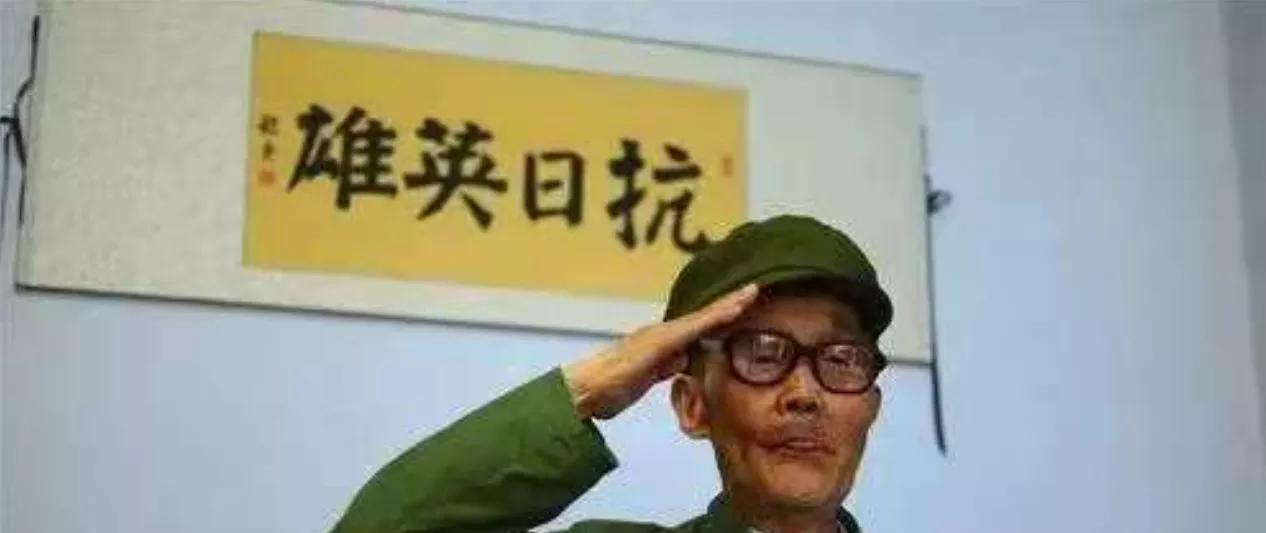

1939年,八路军战士在刺死七个鬼子后,精疲力尽!突然,一个高大的日军朝他冲来,他心里一凉:“难道要死在这了?”谁知,他往后一摸,顿时又有了主意! 1939年抗日战争正酣,八路军成为中国大地上的抗日主力。在这样的历史大背景下,张树义,一个出身贫寒的农家子弟,逐渐蜕变成为抗日前线的一名杰出战士。自幼在地主压榨下长大的他,经历了无数苦难,但这些并没有打败他,反而磨练出了他坚韧不拔的意志。1938年,因家境困难被迫流离失所,张树义决心加入了八路军,开始了他的军事生涯。 随着夜色的降临,灵寿县的天边染上了深沉的蓝,星空隐约可见,但暗云覆盖下的战火光芒,让天空显得更为阴森。1939年春末,张树义带领的小分队藏身于灵寿县北部的一片小树林中,他们的任务是侦察并阻击可能的日军进攻。树木间稀疏的月光勉强照亮了前方曲折的小道,足以让张树义他们辨识方向。 当晚,情报准确地指出日军一小队人马正向这片区域靠近。张树义和战友们屏息凝气,埋伏在地形复杂的小山丘后,只留下极少的监视口向外侦查。凉风中夹杂着泥土的芬芳与枪械的冷冽气息,张树义紧握着他那把多年训练中磨得闪亮的大刀,耳边似乎回响着多年前故乡的晚钟,平添几分决战前的宁静。 突然,远处林间的寂静被脚步声打破,接近的敌人像是无声的幽灵,悄无声息地踏过落叶,但在张树义这些经验丰富的战士耳中,那每一步都异常清晰。张树义示意战友们准备好,敌人已经进入了最佳的攻击距离。 首先映入眼帘的是两名日军侦察兵,他们带着警惕的目光,手中的步枪四处扫描,试图在月光下捕捉任何异常动静。张树义等待的是这一刻,他身体前倾,几乎与地面平行,一股蓄势待发的力量在他体内沉淀。 他如同猛虎下山,一跃而出,大刀在空中划出一道凶猛的银弧。日军侦察兵猝不及防,一个被直接斩中喉咙,血花随刀光飞溅,另一个则在惊慌失措中射出一枪,但子弹只打在了张树义的肩膀护甲上。利用敌人射击后的短暂失误,张树义迅速回身,一刀划过,第二名日军侦察兵也应声倒地。 随着两声闷响,其余日军注意到了异常,张树义和他的战友们立即行动,展开了一场突如其来的夜战。日军虽然训练有素,但在混乱中仍旧不是这些在夜色中如鬼魅般活动的八路军战士的对手。张树义像是一阵风一样掠过敌人的防线,他的大刀每一次挥出都伴随着敌人惨叫声的断断续续。 战斗持续了近半小时,张树义在不断的肉搏中几乎耗尽了所有体力。身上的伤口像被火烧一样灼热,大量失血使他的动作开始迟缓。正当他准备找一个地方稍作休息时,突然,一个高大的日军士兵从黑暗中冲出,手中的长刀狠狠向张树义劈来。 这一刻,张树义几乎以为自己要倒下了,但生存本能使他下意识地向后一摸,他的手触碰到了一块凸出的石头。在这生死关头,张树义以超乎寻常的力量和速度,将那块石头抡起,狠狠地砸向日军士兵的头部。石头击中目标,发出沉闷的撞击声,那名日军士兵痛呼一声,倒在地上。 战斗最终以八路军的小规模胜利而告终,张树义靠着土墙,大口喘着粗气,血流满面,但他的眼中充满了胜利者的坚定与决心。他知道,今晚的胜利,是为了明天的自由与和平。 当夜风吹过战场,将硝烟稍稍驱散,月光透过云层照亮了战场上的残局。战斗的余烬仍在冷却,周围散布着断裂的武器和无声的身躯。张树义的呼吸逐渐均匀,他拭去额头上的血迹,目光投向四周倒下的日军。这一幕,如同深刻的烙印,永远铭记在他的心中。 他缓缓站起身,感受着每一个伤口传来的疼痛,那是勇气的代价,也是胜利的证明。他挑起地上的步枪,检查了一下弹药,准备随时应对可能的再次突袭。然而,夜空再次恢复了平静,只有远处偶尔传来的狗吠声,打破了这片沉默。 随后,他的战友们一个个从暗处走出,汇聚到他的身边,他们的眼神中同样带着不屈的坚持和微弱的欣慰。他们互相拍打着对方的肩膀,用行动代替言语,表达着对彼此安全的庆幸和对胜利的庆祝。 “老张,你这一刀,真是救了我们所有人。”一位年轻的战士走上前,声音带着由衷的敬佩。张树义只是微微一笑,他知道,在战场上,每一个人都是守护彼此生命的英雄。 接下来的几天,张树义的事迹如同传说一般在部队中流传。他不仅个人英勇杀敌,还机智地利用了地形和敌人的疏忽,这场战斗极大地提升了他在部队中的威望。部队的上级也注意到了这位不起眼却又勇敢的战士,他的名字在报告中被反复提及。 随着时间的推移,抗日战争终于在无数中华儿女的共同努力下取得了胜利。战争结束后,张树义带着战争留下的伤痕回到了家乡。他的故事在村里传为佳话,村民们对他的尊敬和爱戴,超越了他的想象。 张树义没有选择高调的生活,他更愿意在乡间的平静生活中找到安宁。他利用战争中学到的技能和知识帮助村庄修复战争的创伤,促进了村里的和平与发展。他经常被邀请到学校讲述抗战故事,激励新一代要珍惜和平,不忘历史。