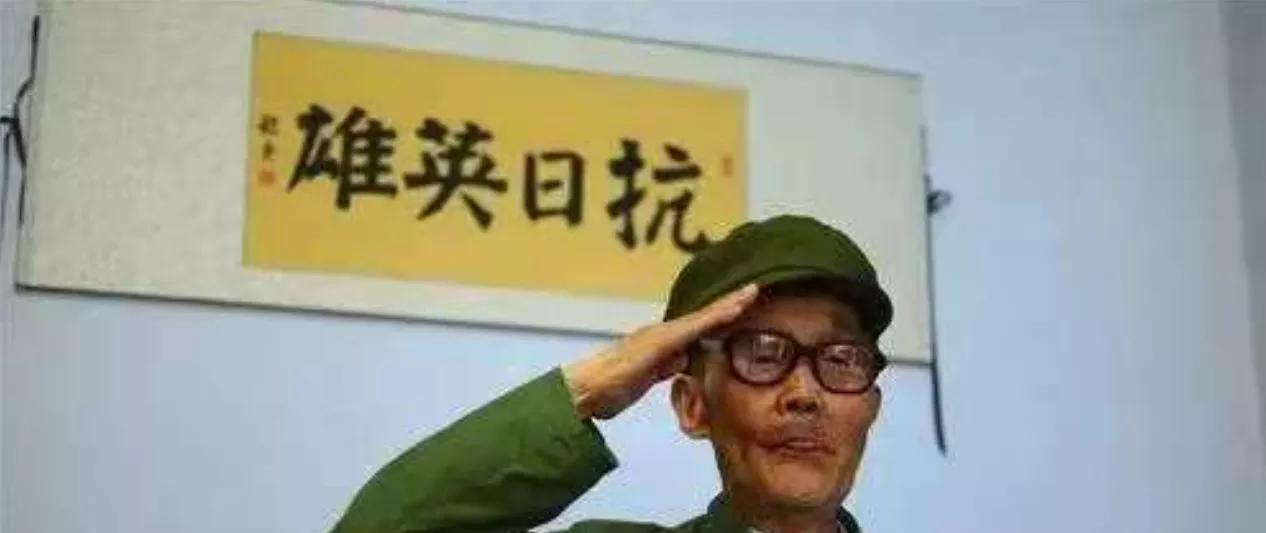

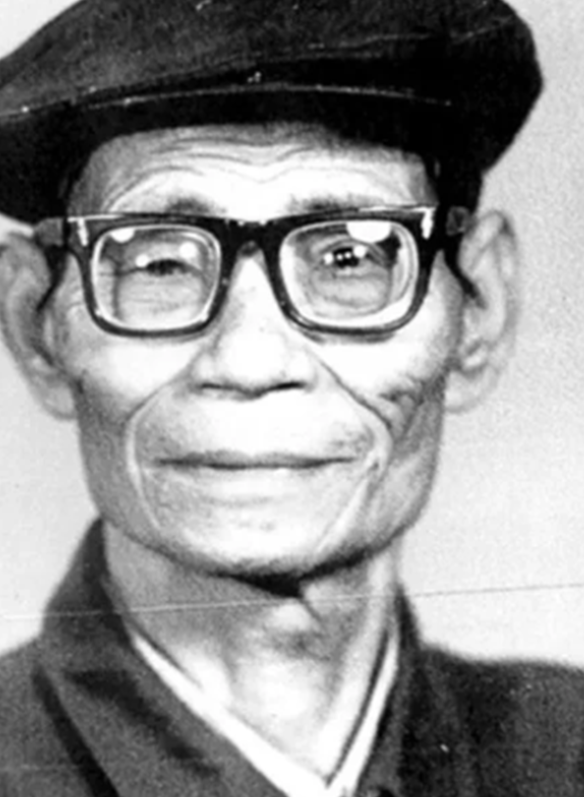

1938年,台儿庄战役中,一女护士正在抢救连长。突然,一个鬼子军官挥刀发起突袭将连长砍死,愤怒的女战士拿起石头砸向日寇,日寇当场死亡,可就在下一秒,日寇的子弹已经飞向了女护士…… 1938年春,随着台儿庄战役的爆发,中国的战争抵抗进入了一段极为残酷的历程。在这场关键的战役中,不仅有无数的士兵在前线浴血奋战,也有许多如刘守玟这样的年轻护士,他们毅然决然地加入了救护行列,成为了那个动荡时代的无名英雄。刘守玟,一个来自湖南的18岁女学生,原本安静的校园生活被战争的硝烟所替代,她在没有通知家人的情况下参军,投身于抗日的洪流中。 在战火中,刘守玟表现出了极高的勇气和医护能力。在一个血雨腥风的午后,她在试图救助一名重伤的连长,刘守玟把手中的敷料紧紧按在连长的伤口上,鲜血顺着她的手指滑落,染红了周围泥土的颜色。四周的空气中弥漫着火药的味道,爆炸声和枪声此起彼伏,仿佛每一声巨响都在预示着死神的临近。尽管身边弹雨如注,她的眼神却异常坚定,全然不顾自身安危地为连长进行紧急救治。 战场上的情形极为混乱,其他伤员和战士们在不远处奋力抵抗着敌人的进攻。一阵尘土随着附近炮弹的落地被激起,视线一时间变得模糊。就在这紧要关头,一个身穿日军制服的军官手持长刀,快速接近了刘守玟和她正在救治的连长。他的动作迅猛而狠戾,眼中没有一丝犹豫。 日军军官的刀锋带着冷厉的风声直指连长,刘守玟瞥见这一幕,心中一惊,但已无力回天。连长因伤势过重无法移动,只能眼睁睁看着敌人的刀锋逼近。日军军官的长刀准确无误地刺入连长的胸膛,鲜血瞬间染红了他的军装。 此情此景,刘守玟的心中涌起一股无以名状的愤怒和悲伤。她目睹了太多战友的牺牲,每一个生命的消逝都深深刻印在她的记忆中。此时,面对眼前的日军军官,她的思维一片空白,本能地从地上抓起一块巨大的石头,用尽全身力气向他的头部猛砸过去。 石头在空中划出一道重重的弧线,准确击中日军军官的头部。军官没有任何防备,被巨大的冲击力击倒在地,头部血肉模糊,很快便失去了生命迹象。周围的尘土和血迹混合在一起,场面极为惨烈。 然而,胜利的喜悦尚未来得及涌上心头,刘守玟突然感到胸口一阵剧痛。她低头一看,一颗子弹已经穿透了她的军装,鲜血不断从伤口中涌出。她的膝盖一软,无力地跌坐在血泥混合的地面上。周围的世界开始旋转,声音渐渐远去,但她的意识仍异常清晰。 尽管知道生命即将结束,刘守玟依然试图保持镇定。她从口袋里摸出那封已写好的家书和一张自己的照片,这是她唯一能留给父母的东西。她用尽最后的力气,将这些贵重的纪念品交到了一个匆忙赶来救援的村民手中,希望他们能够送回她遥远的家乡。 当夜幕如一块沉重的黑幕缓缓拉下,战场上的喧嚣渐渐平息,残阳如血,晚霞映红了半边天际,也映照出泥泞地面上斑斑血迹。在这场硝烟未散的残酷战斗中,刘守玟的生命也在无声中走到了尽头。她躺在冰冷的担架上,被其他战士小心翼翼地搬运至后方的简陋救护所。在这最后的路途中,她的眼睛虽闭,但脸上仍带着对未来某种坚定的期待,那是对家人的思念与对和平的渴望。她的心,已在悄无声息间停止了跳动,但她的名字,刘守玟,和她无畏的行为,在那片热血染红的土地上,刻下了永恒的记忆。 多年后,随着时间的流逝,那些战火中的英雄故事逐渐淡出人们的视线,被尘封在历史的一页。直到2004年,一篇名为《遥望故乡66载》的报纸文章意外点燃了对这位年轻女英雄的记忆。文章详细描述了刘守玟在战场上的英勇事迹,如何在绝望中保持希望,如何在死亡面前展现出生命的顽强与尊严。这篇报道激起了广泛的关注,许多读者被她的故事深深触动,纷纷表达出对这位英雄的敬仰和对她家人的关心。 在确认了刘守玟的身份后,记者和研究人员试图找寻她的直系亲属,以便将这位英雄的事迹完整地告知她的家人。然而,历经岁月的洗礼和战乱的摧残,她的父母及其他直系亲属早已不在人世。尽管如此,刘守玟的英雄事迹却如同一颗颗种子,播撒在了每一个听闻她故事的人心中。 刘守玟的遗骸最终被恭敬地安葬在了革命烈士陵园。为了纪念她的不朽功绩,当地政府在陵园内为她塑造了一座雕像。雕像上刘守玟英姿飒爽,手持军医包,眼神坚毅地望向远方,仿佛在守望着和平的到来。每年,都有无数的人慕名前来,他们在雕像前驻足,默默地献上自己的花圈,表达对这位年轻女英雄的敬仰和缅怀。 而在每一个清明和国殇日,刘守玟的墓前总是花圈堆积如山。许多未曾谋面的人们,在这里相聚,共同缅怀那些为国捐躯的英烈。他们中,有的人轻声细语地祈祷,有的人沉默不语地流泪,还有的人笔录下自己的感受,把这份历史的重量转化为笔端的文字。