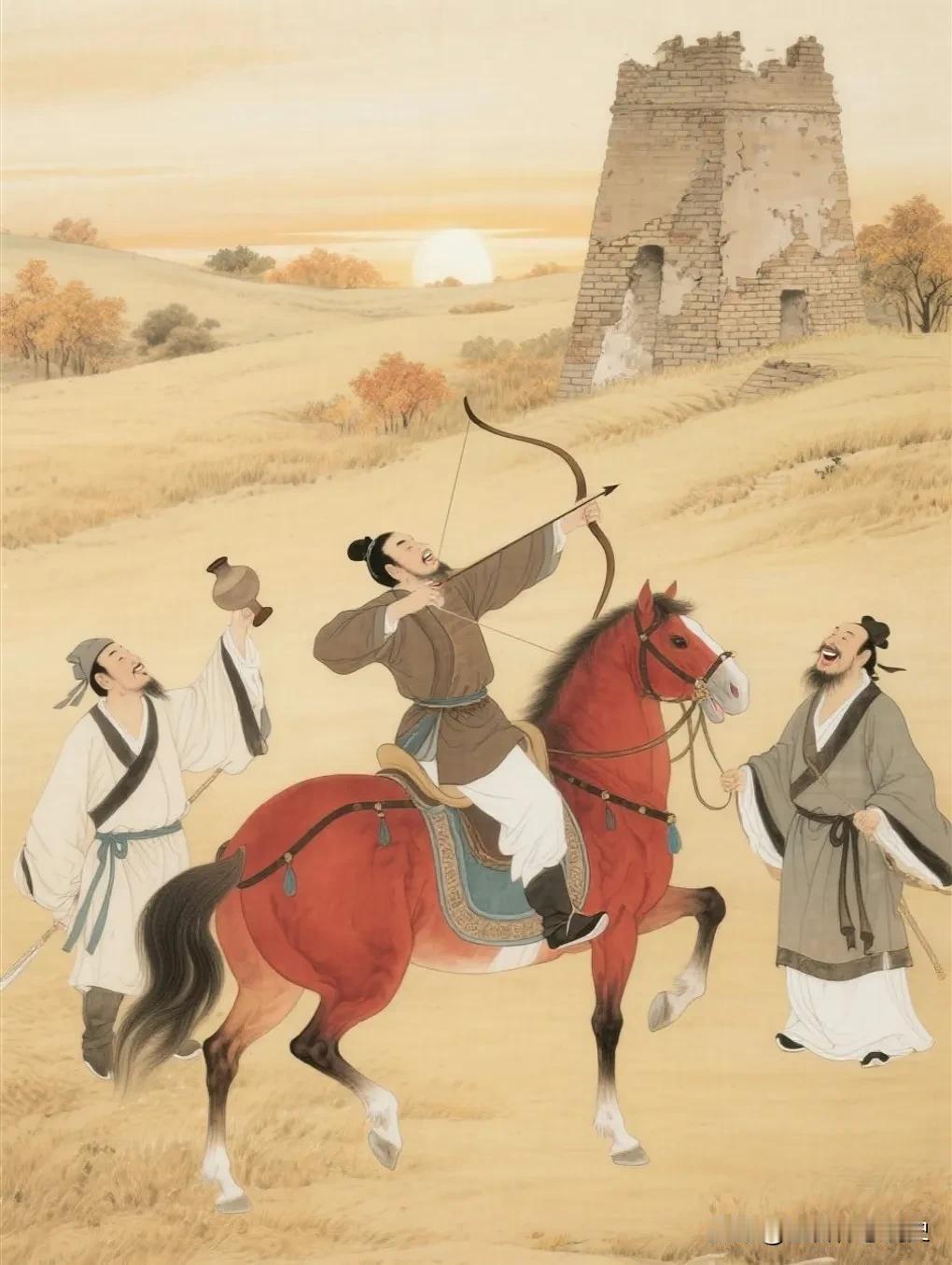

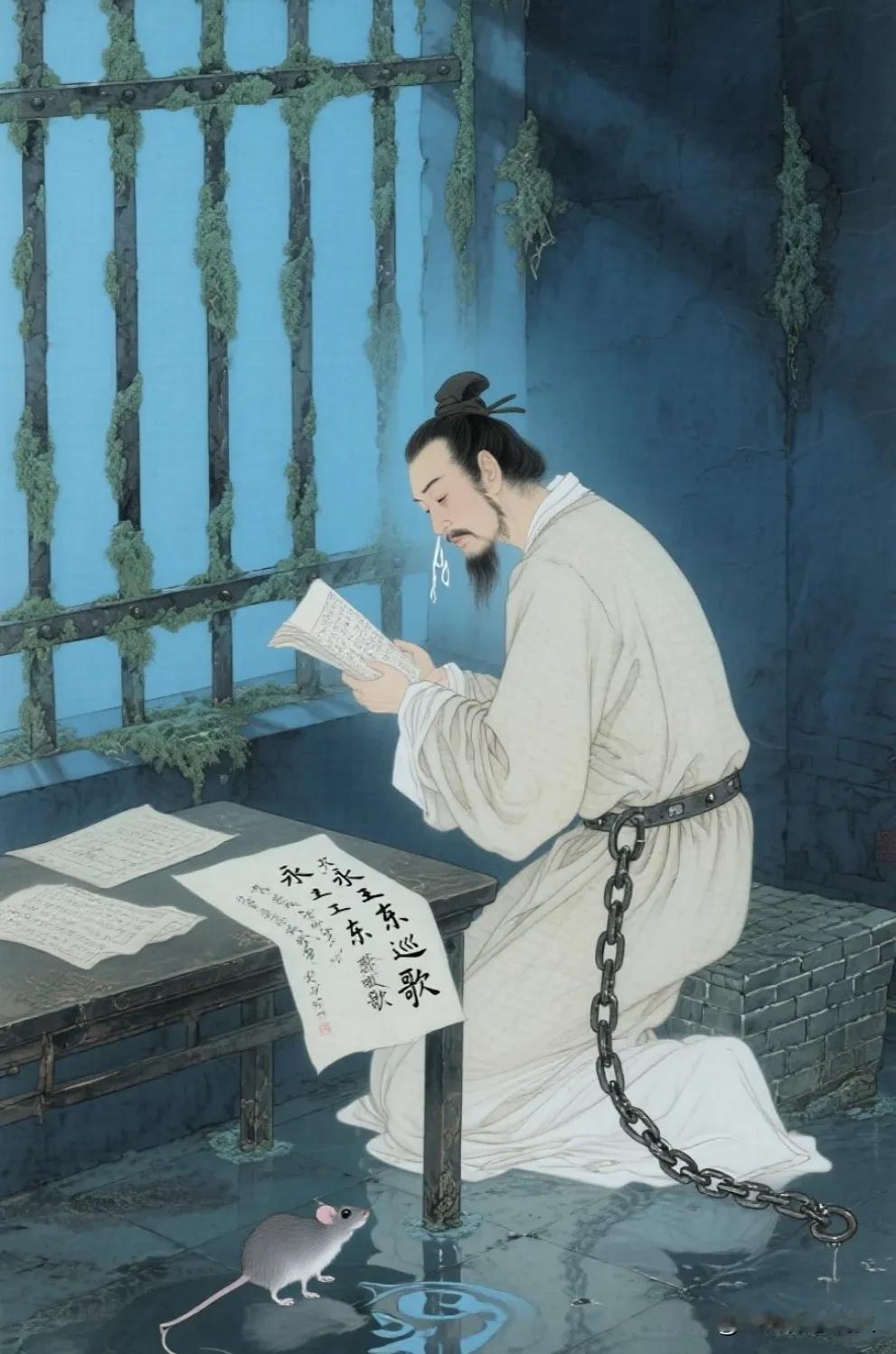

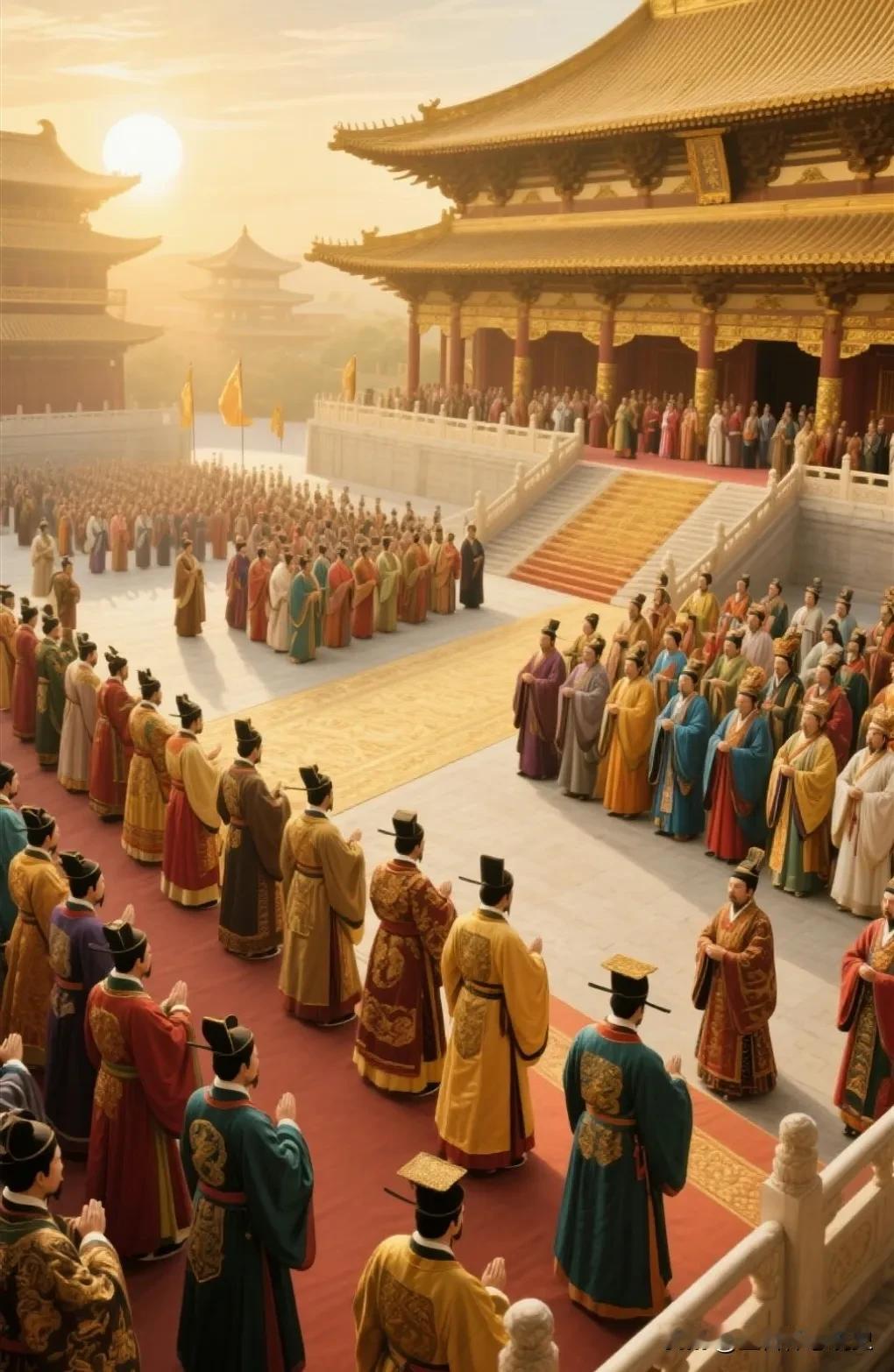

李白高适:从诗酒知己到陌路仇敌,安史之乱如何撕裂盛唐双子星? 大唐诗坛最意难平的“be美学”,非李白和高适莫属!这对曾把酒言欢的文坛双子星,为何在安史之乱后彻底决裂?背后藏着理想主义与现实主义的激烈碰撞,更是乱世文人命运的无奈抉择! 天宝三载,44岁的李白刚被唐玄宗“赐金放还”,41岁的高适还在为生计奔波。两人在杜甫的撮合下开启“梁宋之游”。彼时的李白,带着“天子呼来不上船”的狂傲,挥毫便是“三杯吐然诺,五岳倒为轻”;而寒士出身的高适,只能默默以“总戎楚蜀应全未,方驾曹刘不啻过”表达敬仰。这场诗酒雅集看似洒脱,实则暗藏阶层与话语权的巨大鸿沟。 安史之乱爆发后,两人走上截然不同的道路。高适展现出惊人的政治敏锐,拒绝权贵举荐,穿越叛军封锁投奔唐肃宗。他直言反对“诸王分镇”,精准预判永王李璘必败,被任命为淮南节度使,成为唐代首个封疆大吏,一路平步青云。 反观李白,在政治上却幼稚得可怕。永王李璘三顾庐山,他将李璘比作贤王,幻想“为君谈笑静胡沙”,全然不顾背后的皇权争斗。妻子泣血劝阻,他充耳不闻;高适的军事部署,他视作同僚相忌。直到永王兵败,李白被捕入狱,才如梦初醒。 在浔阳狱中,李白向高适发出求救信,一边恭维高适功绩,一边近乎哀求。但此时的高适刚获重用,面对被定性为“谋反”的永王案,选择了沉默。这份沉默,撕开了诗坛友情的脆弱,也暴露出政治理性对理想主义的碾压。 最终,李白流放夜郎,在漂泊中离世,却以诗歌成就盛唐不朽传奇;高适位极人臣,却在权力漩涡中陷入精神困境。曾经的诗酒知己,一个成了浪漫主义的象征,一个成了现实主义的代表,走向不同的人生终点。 如果李白和高适能重来一次,他们还会做出同样的选择吗?你觉得谁的抉择更令人唏嘘?快来评论区聊聊! 李白 高适 安史之乱