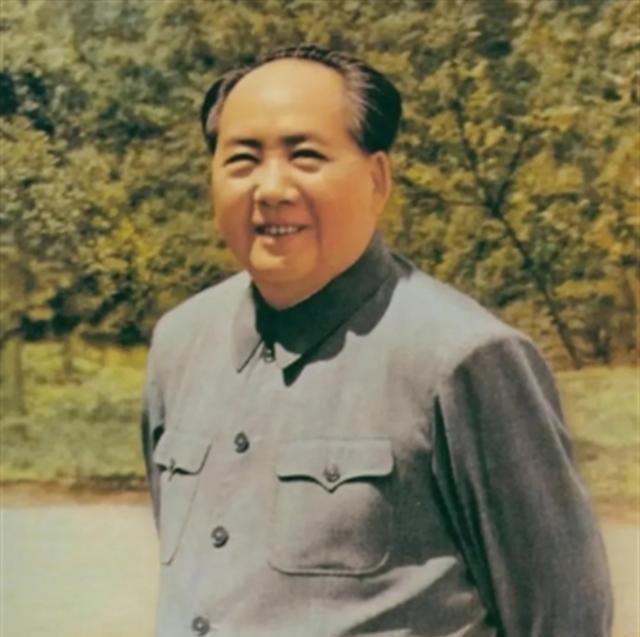

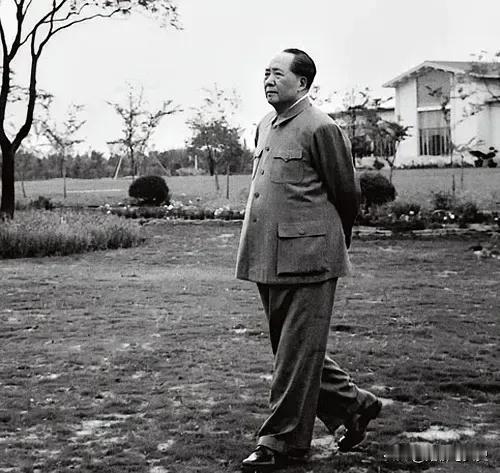

1956年5月底,毛主席在武汉东湖宾馆视察时,突然对秘书梅白说:“有一个人,白天除了我上厕所,随时可以见。”梅白有些懵,试探问了一句:“是不是李达?”毛主席点了点头。 1956年3月,李达在武汉大学校长办公室等待毛主席。 毛主席是党的主席,李达是大学校长。权力悬殊。 门开了,李达下意识说:"主——"卡住了。他想说"主席",但太生疏,30年前,他们一起筹备中共一大。 毛主席笑了:"你主、主、主什么?还是过去那样,你叫我润之,我叫你鹤鸣兄。" 称呼背后藏着权力变化,革命成功,老同志关系也分了等级。 李达提起遗憾:没参加井冈山,没参加长征。理论家的痛点。 毛主席说:"你在国统区宣传马克思主义,是理论界的黑旋风!" 但双方都明白,理论不等于实战。 毛主席继续说:"你的'三板斧'比李逵还厉害——大义、大勇、大智。" 补偿性认可,但理论家地位不如实践者。 1953年,李达从湖南调到武汉,湖南是毛主席的根据地,李达在那影响力太大。调武汉,控制地方势力。 毛主席对秘书说:"我来武汉时,李达随时可以见。" 特权背后是控制。特殊待遇意味着特殊关注。 李达明白这一点,26年后在毛主席、见证下重新入党,没有候补期,这种安排,既是信任,也是一种象征性的纳入。 1948年毛主席给李达写信:"现公司生意兴隆,望速来参与经营。" 革命成功,进入"经营"阶段。 李达在武大恢复哲学系,培养科学家,但理论立场与政治现实张力越来越大。 1958年,毛主席仍称他"理论界的鲁迅",李达坚持原理,政治需要妥协。理论家讲逻辑,政治家讲策略。 1956年会面时,毛主席称《社会学大纲》,是"第一本马克思主义哲学教科书",但这书的观点与实际政策常有出入。 李达晚年著述百万字,批判教条主义。这些文字直到改革开放后才被重视。 他早看到教条主义危害,但在当时环境中,这种认识无法影响政策。 1966年,李达孤独离世。理论贡献直到1978年,才被《光明日报》正式认可。 1956年会面,双方维持微妙平衡:毛主席需要理论支持,李达需要安全空间。但这平衡充满张力。 李达坚持理论独立,毛主席希望理论服务实践。差异在友好表面下潜伏。 李达代表早期党人理想:坚持原则,独立思考。但现实政治让这理想变得奢侈。 毛主席对李达的尊重,反映当时对知识分子的复杂态度:需要其威望,又担心其独立性。 1956年会面体现矛盾关系,两个老革命,一个掌权,一个坚持理论纯洁。 对话是两种革命观的碰撞:实践至上vs理论指导实践。 这塑造了新中国初期思想格局。 李达命运代表那代知识分子困境:参与革命,却发现新权力结构,不是最初设想。 毛主席对李达评价带着距离感。 认可贡献,但划定边界:理论家写书研究,不干预决策。 这种关系定位在1956年确立,之后历史是逻辑延伸。 李达最终沉默,但著作留下另一种声音。 这声音在一个时代被压制,在另一个时代被发现。 1956年春天,武大校长办公室的谈话,预示了数十年知识分子与权力的复杂关系。 互相尊重,保持距离。认可贡献,坚持立场。这种张力定义了时代特征。