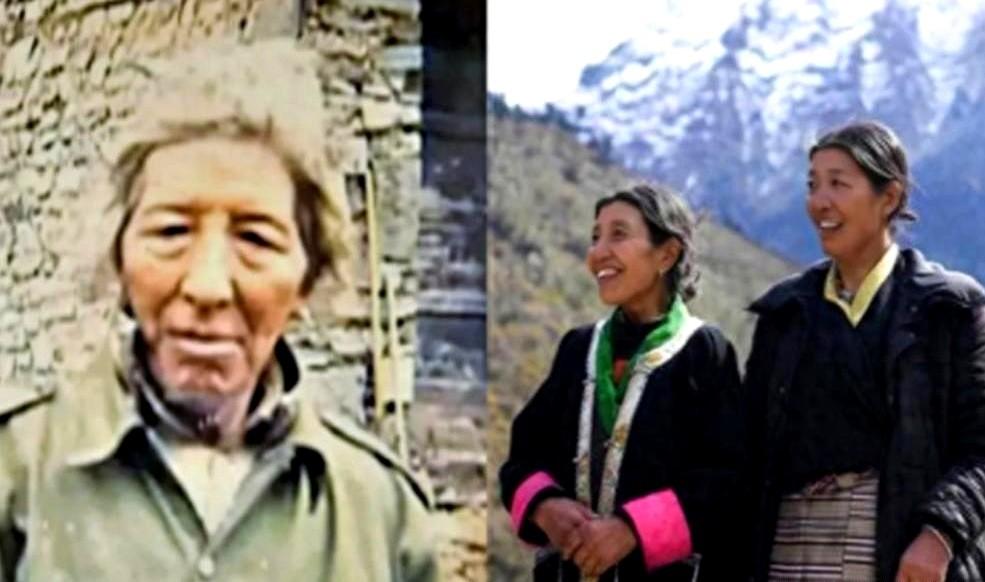

1962年,近1/2被印度侵占,3个人为国守边,一人胜似千军!藏族老牧民带着两个女儿将5千米山头上的印度旗帜全部拔除!他们的坚守看哭了无数人。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1962年,西南边陲玉麦乡,几乎有一半的土地被印度非法侵占,这个坐落于高原腹地的小乡,自此被卷入一场无声的角力。 玉麦地处西藏山南市隆子县,海拔三千多米,空气稀薄,风雪肆虐,常年封山与世隔绝,那一年,国家下令守边,桑杰曲巴被任命为乡长,走马上任时,迎接他的是荒凉的山谷和沉重的使命。 他出身牧民世家,自小在雪山草甸中放牧长大,对这里的一草一木都有着天然的亲近,他从不多言,手中的羊鞭和背后的牦牛才是最真实的语言。 面对纷乱边情,印度军队时常越线,插旗、巡逻、试探底线成了常态,他不动声色,骑上牦牛,牵着两个女儿翻山越岭,仔细巡查边界线。 山风像刀子,积雪没过膝盖,他咬紧牙关,在刺骨寒风中,把印有三色旗的杆子一根根拔起,从怀中掏出叠得平整的五星红旗,立在雪山之巅,他不说自己是战士,却一次次用实际行动,将边境线往南推进了五公里。 玉麦乡常年只有三人,除了他,就是妻子和两个女儿,他们守着一间石头垒起的小屋,灶膛里永远飘着酥油茶香,每年封山前,得翻越几座大山,从外界背回粮食和盐巴。 一旦雪封山口,便是六七个月的孤岛生活,他们的牦牛是运输工具,也是生计来源,放牧之余,一家人轮流巡边,检查每一处山口、河谷、旗杆,通讯只能靠吼,交通全凭双脚,生病了,只能靠祈祷熬过。 在那样的日子里,国土的分寸成了他们心头最沉的事,他们从未读过国防教材,也不懂外交条文,但他们知道,山头上那面红旗,不能倒。 桑杰曲巴最疼小女儿,却眼睁睁看着她在一场暴风雪中,为了运粮跌入冰窟,永远留在了山里。 妻子也在一次翻山途中病重身亡,因山路封闭,无力医治,失去亲人的痛苦像雪山压在心头,他却依旧每天升旗、巡边,把悲伤埋进厚雪。 女儿卓嘎曾想过离开,但望着那根旗杆,听着父亲沉默的脚步声,她学会了缝制国旗,学会了巡山记录,学会了忍住眼泪继续走路。 1988年,桑杰曲巴年事已高,把乡长的担子交给卓嘎,她接过牦牛缰绳的那一刻,眼神里没有犹豫。 每天天还未亮,她已开始放牧和巡逻,记录本上密密麻麻写着山头的名字、牧群的动向、边情的细节,她和妹妹央宗成了边境线上最熟悉的影子。 玉麦的改变开始于1996年,新的两户人家搬了进来,结束了“全乡三人”的历史,五年后,通往外界的公路终于在山峦间铺开,柏油路通车那天,桑杰曲巴颤抖着手抚摸光滑的路面,眼中泛着泪光。 他这一生最大的愿望,就是能让玉麦人看得上病,走得出山,如今一一实现,他在那一年离开了人世,留下的只有那根旗杆和无数巡边时留下的足迹。 桑杰曲巴没留下豪言壮语,只留下了一个方向,他用一生丈量祖国的边疆,把信仰织进风雪,卓嘎和央宗继承父亲的意志,不仅守着边,也带领村民发展起旅游业和牦牛养殖。 如今的玉麦有网络、有学校、有诊所,国旗下的孩子在课堂里第一课就是走访老乡长的旧屋,那里挂着那面被补过多次的五星红旗,也留着一双走破的牛皮靴子。 许多游客翻山来到这里,只为看看那片红旗飘扬的雪原,玉麦的变化,是边疆建设的缩影,更是家国情怀的回响,那家三口撑起的玉麦乡,用几十年的坚守诠释了何为“一人胜似千军”。 在那风雪肆虐的雪山之巅,桑杰曲巴拔下的不只是旗帜,更是外人伸来的觊觎之手,他插上的每一面五星红旗,都是中国宣告主权最铿锵的誓言。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻——【党史学习教育】数风流人物·卓嘎、央宗姐妹:家是玉麦,国是中国