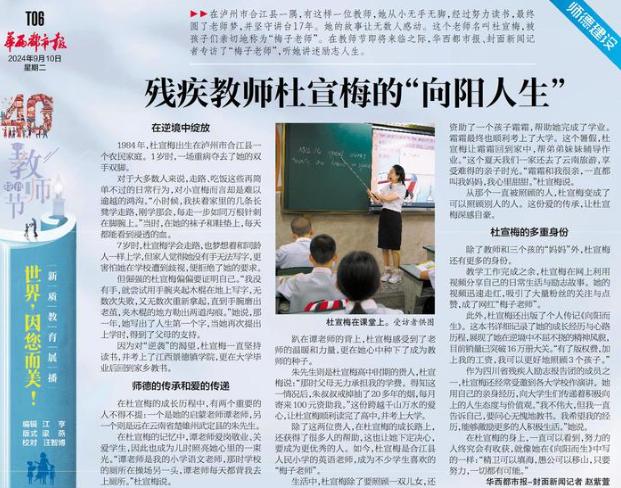

2008年,一名无手无脚的女大学生,毕业后到小学当老师,校领导怕她因身体残疾拖后腿,家长对此意见更大,质疑她缺手缺脚怎么上课!万万没想到,女子成为老师后,却把班级的倒数成绩反转到第一...... 2009年春日,四川泸州纳溪区合面镇小学的教室窗外,樱花正盛,当孩子们看见新来的杜老师用手腕夹着粉笔转身时,原本嘈杂的课堂突然安静——她的袖口空荡荡垂在腰间,磨出毛边的特制粉笔套紧紧咬在手腕关节处,在黑板上落下第一个工整的"人"字,粉笔灰簌簌落在她残缺的小臂上。 1987年寒冬,1岁的杜宣梅因高烧患上急性脊髓炎,醒来时已失去四肢。 母亲抱着襁褓中的她哭哑了嗓子,父亲蹲在卫生院走廊抽完了整包烟。 5岁那年,她第一次用残存的小臂撑起身体,膝盖刚触地就摔进炭盆,裤脚冒出的青烟在她腿上烙下永久的烫伤——这是她"站立"的第一课。 为了练字,父母用棉布裹住她的手腕,将铅笔绑在残肢上,每天写完三页田字格,腕部的老茧就会磨破,鲜血渗进作业本,把"横撇竖捺"染成暗红色。 班主任谭老师记得,9岁的杜宣梅趴在教室窗台看其他孩子玩耍,却在作文本上写:"我的手长在心里,能握住所有想抓住的东西。" 初中开学那天,朱叔叔蹲在她面前:"闺女,叔把烟戒了,给你攒学费。" 这个普通的乡村电工,真的戒掉了20年的烟瘾,用省下来的钱给她买轮椅。 高中时,校长特意改造了无障碍厕所,同学们自发组成"护学小队",轮流背她上下三楼。 最艰难的高三,她用残肢夹着钢笔答卷,墨水在卷面上晕开的痕迹,像极了她一路走来的坎坷。 2005年,杜宣梅收到重庆师范大学录取通知书时,全家围坐在14英寸彩电前,看新闻里播放她用手腕翻书的画面。 父亲用粗糙的手掌抚摸她腕部的茧子:"当年怕你摔,总想把你护在怀里,没想到你靠这点残肢,硬是走出了一条路。" 2008年毕业返乡,杜宣梅的求职路布满荆棘,某小学会议室里,有家长拍着桌子:"没手没脚怎么板书?怎么给孩子批改作业?" 她没有辩解,而是现场演示:用腕部夹着粉笔,三分钟内工整写下《静夜思》,粉笔灰落进袖口时,她笑着甩了甩残肢:"我只是换了种方式握笔,就像孩子们学写字需要练习,我只是练习的时间更长些。" 接手倒数第一的班级后,她用残肢夹着红笔批改作业,腕部的创可贴换了一层又一层。 为了让留守儿童感受到关爱,她用肩膀和残肢夹着手机,每天给家长打半小时电话。 三个月后的月考,教室后墙的成绩单上,"杜宣梅班"从第12名跃升至第1名,孩子们举着试卷欢呼时,没人注意到她藏在讲台后的创可贴已被鲜血浸透。 在公益讲座上,杜宣梅常展示这样一张照片:她用残肢抱着女儿,胸前挂着资助贫困学生的荣誉证书。 作为单亲妈妈,她每月从2000元工资中挤出500元,资助了一名彝族女孩直到大学毕业。 "我曾被无数双手托举着长大,"她摸着讲台上的粉笔套,"现在我也想成为别人的拐杖。" 合面镇小学的荣誉墙上,杜宣梅的照片旁挂着学生写的作文:"梅子老师的手腕会变魔术,能变出漂亮的字,变出温暖的拥抱,变出我们的第一名。" 每当新生入学,她都会带着孩子们触摸自己腕部的茧子:"这些伤疤不是缺陷,是命运给勇敢者的印记。" 这场始于残缺的人生逆袭,最终在讲台上完成了最动人的蜕变。 杜宣梅的故事在特殊教育领域并非孤例,海伦・凯勒,双耳失聪双目失明,却成为哈佛毕业生和社会活动家,证明教育对残障者的赋能;李芳丽,无臂女孩用脚写字考上研究生,创办残障人士公益组织,帮助 300 余人就业; 我国 8500 万残障人士中,接受高等教育者仅占 5.1%,而杜宣梅们的存在,正在改写这个数字。 当社会拆除观念的 "无障碍设施",残障者的潜能会绽放出超越身体局限的光芒。 杜宣梅用行动证明,教育的本质从来不是肢体的完整,而是灵魂的坚韧;社会的文明程度,不在于如何对待强者,而在于怎样托举"不完美"的生命。 当她用残肢在黑板上写下最后一个句号,留下的不仅是工整的字迹,更是对所有困境中的人最有力的激励——真正的成长,是接纳生命的不完美,却依然选择向光而行。 正如特教专家李芳所言:"杜宣梅的讲台,是一面镜子,照见的不仅是她个人的奇迹,更是一个社会对待残障群体的温度。当我们学会用欣赏的眼光看待每个生命的独特,教育才能真正成为照亮世界的火炬。" 在无数个晨光熹微的清晨,当杜宣梅用残肢夹起粉笔,她书写的早已不是简单的汉字,而是一首关于生命不屈的壮美诗篇。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名) 创作来源: 四川新闻网