八国联军战争时期,北京八座城门,清军守军一共5900多人,装备有2400支洋枪,800支后膛洋枪,1180杆抬枪。

北京沦陷前那几日,八座城门早已成了纸糊的防线,守军5900余人,分布在永定门、朝阳门、正阳门等城门,摆出一副“守得住”的姿态。

看着像是铁桶,其实早就布满漏洞。

武器上账有3200多支枪,占了一半兵力的比例,其中2400支前膛洋枪,800支是当时更先进的后膛枪。

还有1180杆抬枪——这玩意儿说白了就是清朝老法火枪,点火、装药、上弹,每一步都慢得要命,真打起来,还没抬起来人就倒了。

这些装备放到当时,密度算高的了。抗战时期一个标准师也不过两三千条枪,北京守军的装备按数不算差。

可问题是,种类太杂,体系全无,后膛枪只占四分之一,连发能力不足,根本拉不出火力网。

前膛枪点火慢、射程短,抬枪一响动静大,但准头烂,真正能打中人的靠的是运气不是瞄准。

再说弹药。北京周边的兵工仓库里,毛瑟步枪三万多支,机关炮几百门,克虏伯大炮成堆,封得密不透风,连灰尘都舍不得沾。

可城门口的士兵,子弹不够、火药发潮,打完一梭子得等半天补给。

“兵在前,粮在后”,后头不动,前面守得再死也白搭。

但装备再差,只要人顶得上,也有一战之力。问题是,人也不行。

不少士兵从没摸过后膛枪,有的朝天开枪吓自己壮胆,有的火力一开全队跟着乱射,没一发打准。

训练谈不上,射击靠蒙,连基本阵型都排不出来,哪来的防线?

义和团上来想配合作战,结果常常反噬。

打着“刀枪不入”的口号冲阵,前排挨了炮,后头清军也跟着乱。

联军机枪一扫一大片,义和团人仆街成堆,清军士气瞬间崩盘。

慈禧太后一边听信“神兵护体”,一边又担心他们太强不好控制,朝令夕改,朝廷自己都不知往哪站。

再往深看,城门守将手头虽有火器,但连怎么配比、怎么分发都没人讲清楚。

有人靠关系进兵部,实则不懂兵,连火药怎么干燥保存都不会。

有些高级武器直接被藏进库房封存,说是留着“关键时刻再用”,等真打了,运输、拆封、调配,全成了笑话。

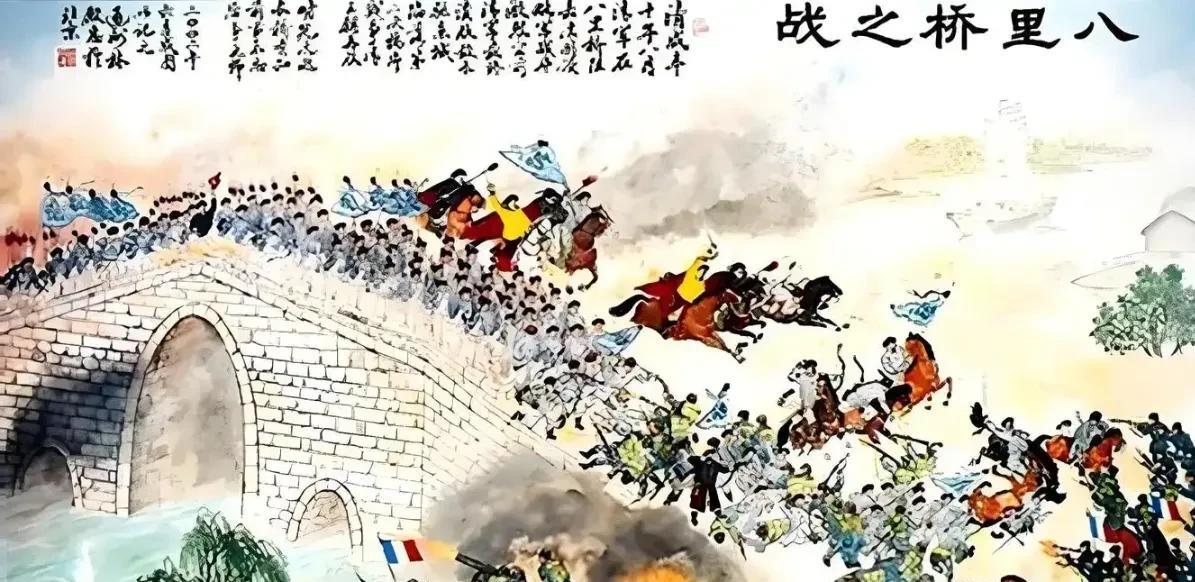

联军一到,打得极有节奏,日军做主力,机枪开路,火炮压制,步枪协同推进。

人虽不多,兵却精,打到正阳门时只花了几个小时。

联军伤亡不过几百,清军却死伤无数,伤口大多集中在腹部、后背——不是突击而死,是转身逃时中弹。

大炮最讽刺,克虏伯炮口径足,射程远,装填快,能一次压制一整片街道。

北京守军手里就有,可架设需要地基、炮位、观察口,没人会用,没人敢碰,成了摆在军库里的花瓶。

日军攻到门前,一名清军将领本想用克虏伯压制,打开库房一看,炮膛锈住了,弹药不对型,最终被命令,就地封存——因为“炸坏宫墙不好交代”。

最荒唐的,是那些毛瑟步枪,3万多支堆在仓库里,钥匙在兵部,兵部官员跑路了。

守城将士手上弹尽粮绝,后方堆着现代武器却成了摆设。

这场战役,清军输的不只是战术,是制度、是思维,是整整一个朝代的自我毁灭。

军事思想的落后,比枪还致命。

很多老将军根本不信新式武器,有人坚持“弓箭比洋枪更灵活”,还有人主张“冷兵器近身肉搏才显英雄本色”。

部队调动靠旗语,情报传递靠脚力,联军用电报、汽球、望远镜配合精确打击,清军还在靠“耳听八方”。

内部更乱,像聂士成部,战斗力算是清军中少有的硬骨头,但死守之后,却被自己人扔在前线当炮灰。

前线打得血流成河,后方却在争赏银、抢功劳。

整场防守,没一个统一的调度,没有战区司令,谁说了算都不清楚。

这时候看守城门那5900人,真像被推上祭台的炮灰。

兵不精、将不明、器不通、心不齐。

八国联军兵不多,却像一把尖刀,一扎一个血口,北京这座皇城,当年靠城墙和礼制吓住无数敌人,这一次,什么都挡不住。

城破之后,联军进入库房时,发现的大量火器成了最大的讽刺。

机关炮锈迹斑斑,毛瑟步枪密密麻麻装箱未开,大炮一字排开仿佛阅兵。

他们甚至感叹:清军不是没有武器,是自己打自己。

这不是一场败仗,这是一次制度性自残。

守不住的不是城,是整套信仰、结构和文化,兵在枪后,枪在库中,库在制度之下,制度早烂得不能再烂。

苏米

[赞][赞][赞]