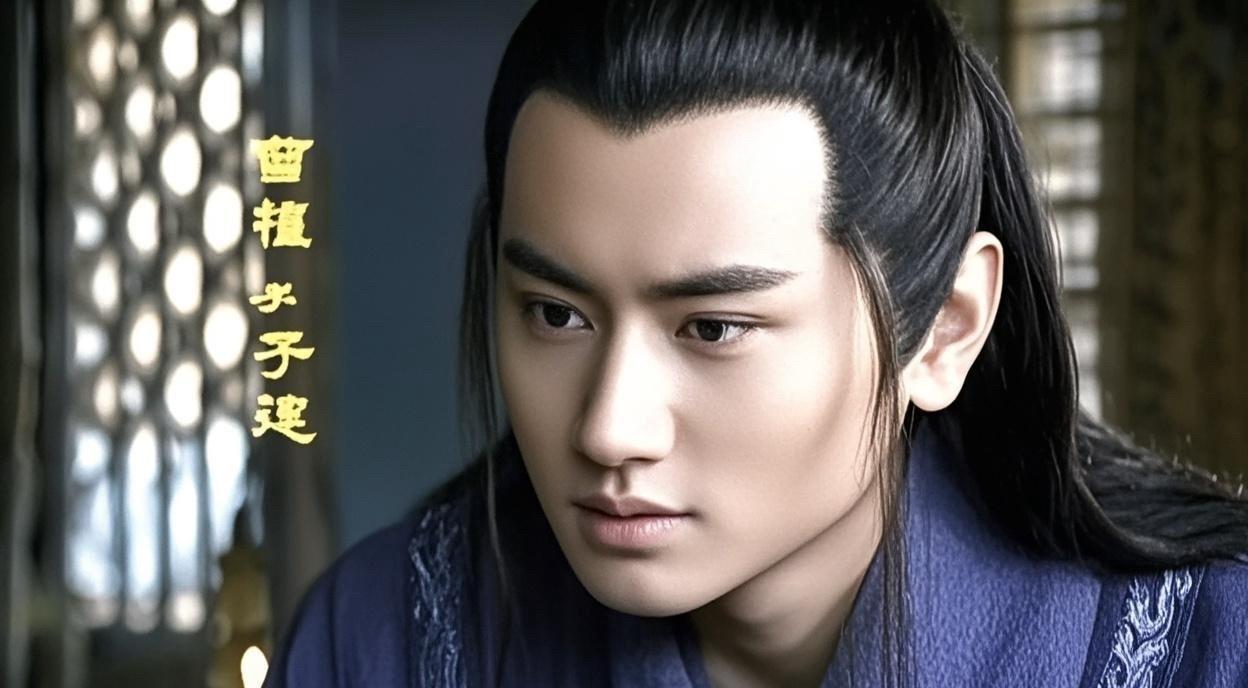

1896年,李鸿章拜访英国,一个德国人趁机给李鸿章推销马克沁机枪。而李鸿章看到后,竟一反常态的没有问价格,而是问道:“它一分钟能打多少子弹!”

在清朝的晚年,中国正处于风雨飘摇之际,列强环伺,内忧外患日益严重。 1896年,李鸿章,作为大清帝国的重臣和外交官,被派往英国进行访问。这是一次充满象征意义的旅行,旨在为中国争取更多的国际理解与支持。然而,在这充满外交礼仪的正式场合之外,一个不起眼的私人会面却可能影响到大清国的军事未来。 故事的开端发生在李鸿章访英的一个黄昏。他在宽敞的宾馆房间中,接待了一位自称是武器商人的德国人。那德国人的脸上带着狡黠的微笑,一边品着李鸿章特意为他准备的茶水,一边开始他的推销。 “尊敬的李大人,您前所未见的机会就在您面前。” 德国人说着,从他的皮包里掏出一些照片和蓝图。 “这是马克沁机枪,近年来的军事革命者。” 他自豪地介绍道。 李鸿章端详着面前的照片,他在中国的政局中摸爬滚打多年,对于这种潜在的变革工具自然不会无动于衷。然而,面对这位德国商人的滔滔不绝,李鸿章似乎并不急于询问价格,这让德国人有些意外。 他们对视了片刻,李鸿章缓缓开口,声音深沉而充满了权威:“它一分钟能打多少子弹!” 德国人眼中闪过一丝惊讶,随即变为满意的光芒。他急忙回答:“大人,每分钟六百发!无与伦比的射速,足以在战场上扫清一切敌人。” 李鸿章沉默了。在宽敞的宾馆房间里,他再次审视着那堆机枪的蓝图和参数说明。 德国商人依旧是那副胜券在握的模样,等待着清朝大臣的最终回应。然而,李鸿章知道自己面临的是一个无法轻易跨越的鸿沟。 “这...我们需要考虑一下。”李鸿章最终淡淡地说道。 德国人眉头微皱,但很快恢复了笑容:“我等您的好消息,李大人。” 他回到寓所,双手颤抖地点燃了一支蜡烛,昏黄的光线在他的脸上投下了深沉的阴影。函件摊开在他面前,墨迹未干,每个字仿佛在嘲弄着他的无能。 “臣子无能,上对不住天子,下对不住黎民…” 他喃喃自语,声音在空荡荡的房间里回响,如同一阵凄凉的风。 窗外,夜色如墨,伦敦的夜晚璀璨夺目,但对于李鸿章而言,这一切华丽背后的是他无法企及的进步。他目送着一辆辆驶过的马车,其中或许载着些许日前在武器展览上见到的西方军官和商人,他们的谈笑风生形成了对比,衬托出了他内心的苦涩。 他想起了那些军官们对于武器的讨论,那是一种令他既敬佩又恐惧的自信与骄傲。 “一分钟数百发,如同天雷滚滚!”一个英国军官的话在耳边回响。 这种威力,对于任何一个国家来说都是难以抗拒的诱惑,也是保家卫国的必备之物。但他,一个大清的重臣,却无力将这样的力量带回自己衰败的国家。 他的思绪再次被敲门声打断,是他的副官,面色凝重地递给他一封加急电报。 “大人,紧急电报。” 李鸿章接过电报,目光扫过那急促的点划符号,脸色愈加沉重。电报中的消息更是如同晴天霹雳,直击他的心脉。 “紫禁城再次传来消息,太后的寿宴决定加码举办,国库更是...” 副官的声音低沉,似乎不忍继续。 “我知道了。” 李鸿章打断了他,语气中透出深深的无奈。 这个消息并非什么秘密,整个京城上下都在议论太后的奢靡与国库的空虚。他想起了太后举办的上一场寿宴,那是一场空前的盛事,整个京城为之铺张,从宫中到民间,无不奢华至极。可这背后,却是多少农民的血汗与泪水,是他们为国家的奢侈埋单。 “我们本应是民族的脊梁,而现在,我们连自保的力量都没有了。” 李鸿章黯然神伤,感受到了前所未有的挫败感。 “大人,我们该如何是好?”副官焦急地问。 “继续谈判,尽我们所能。” 李鸿章紧闭着双眼,声音里没有了往日的坚定。 他知道自己所做的一切,可能都是徒劳。大清国的衰落,已经到了无法挽回的地步。他深知自己在这场悲剧中,只是一个无力挽狂澜的跑龙套。 这夜,李鸿章没有再睡觉,他就这样坐在书桌前,面对着那堆叠如山的文件和报告,心中充满了对未来的忧虑和对过去的悔恨。 在外界看来,他或许是一个权势显赫的大臣,但在国家大义面前,他更像是一个被时代抛弃的悲剧人物。