1942年,日寇临清联队突然遭遇冀中军区警备旅,以为稳操胜券,殊不知该旅打顽军朱怀冰缴获了大量子弹并都带在身边,王长江、旷伏兆决心一战杀敌。

1942年7月8日拂晓,冀中警备旅侦察兵发现临清联队的骑兵斥候时,旅长王长江正在擦拭从朱怀冰部缴获的勃朗宁手枪。

这支编号为"HB-327"的手枪记录显示,其原主人是国民党97军某团参谋长,此刻弹匣里压着的7.65毫米子弹,正是半年前歼灭朱怀冰部时获得的战利品,王长江将手枪别进腰间,转身对政委旷伏兆说:"把咱们攒的'家底'都亮出来吧。"这个决定,将彻底改写冀中平原的抗日战局。

冀中警备旅的前身可追溯至1938年的民众抗日自卫军,这支部队经1939年整编后,吸纳了120师特务团的红军血脉,形成独特的战术风格,1940年磁县战役中,他们用朱怀冰部缴获的40万发子弹,创造出单日歼敌1500人的战绩,此刻面对临清联队,全旅尚存560余兵力,却掌握着足以支撑持久战的弹药储备。

北阳堡村的地形成为天然战术屏障,这个坐落在邯郸邱县的村庄,现存1942年军事地图显示,其外围环绕着2.3米高的夯土围墙,内部巷道宽度不足4米,形成易守难攻的防御体系。

王长江将八挺捷克式轻机枪部署在西侧制高点,特务连的马克沁重机枪隐蔽于村东南小庙,形成交叉火力网,这种配置借鉴了1939年障石岩阻击战的经验,当时他们正是依靠地形优势击退乔明礼部。

日军首轮冲锋在9时17分开始,据日军《华北治安战》记载,临清联队投入两个中队约400人,配备两门九二式步兵炮。

但警备旅战士利用围墙射击孔,在80米距离实施精准点射,日军首次冲锋伤亡率达47%,机枪手郑大勇操控的马克沁重机枪创造单日耗弹3200发的记录,枪管因过热更换三次。

次日凌晨的暴雨成为转折点,气象档案显示,1942年7月9日邯郸地区降雨量达78毫米,能见度降至30米以下,王长江命令战士将绑腿连接成150米长的牵引绳,伤员与文职人员抓着绳索鱼贯撤离。这种创新撤离方式,源自1940年穿越晋中平原时总结的夜战经验。

北阳堡战斗的战术价值远超歼敌数字,此战牵制日军兵力达12小时,为冀中军区机关转移争取宝贵时间,战后统计显示,警备旅消耗子弹11万发,相当于整个冀中军区1941年弹药产量的15%。这些弹药多数刻有"晋造"标识,证实其确实来自朱怀冰部的缴获。

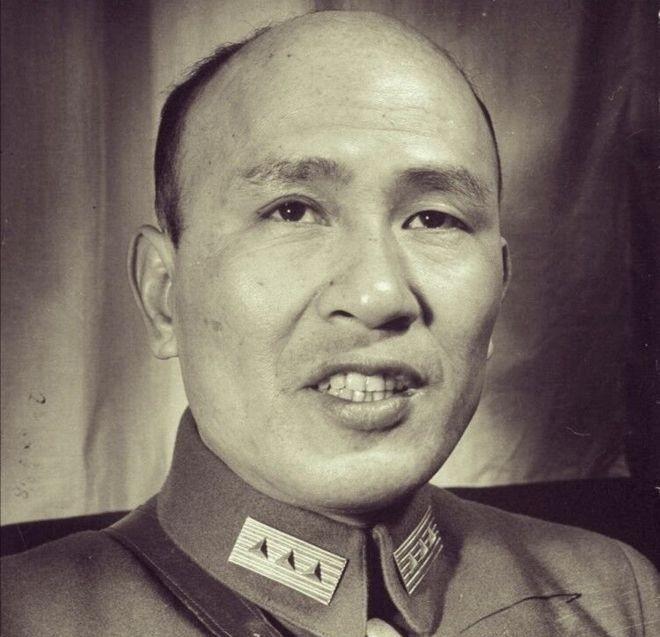

王长江与旷伏兆的组合堪称黄金搭档,保定军校出身的王长江擅长运动战,曾在1940年率部完成180里急行军;而25岁就任政委的旷伏兆深谙思想动员,他在1942年发明的"绑腿日记本",至今保存在中国人民革命军事博物馆。

这种互补性在突围时刻体现得淋漓尽致:王长江带尖刀班开辟通道,旷伏兆用蒙语喊话制造混乱,成功迷惑日军判断。

这场战役的余波持续至1955年授衔,尽管王长江因后期工作调整仅获大校军衔,但北阳堡战斗的战术案例被写入《中国人民解放军战例选编》,当年参战的警备旅二团六班班长杨小根,在同年河渠战斗中牺牲,2014年入选首批抗日英烈名录,如今北阳堡村遗址保留着2处机枪工事和18个射击孔,无声诉说着那段铁血岁月。