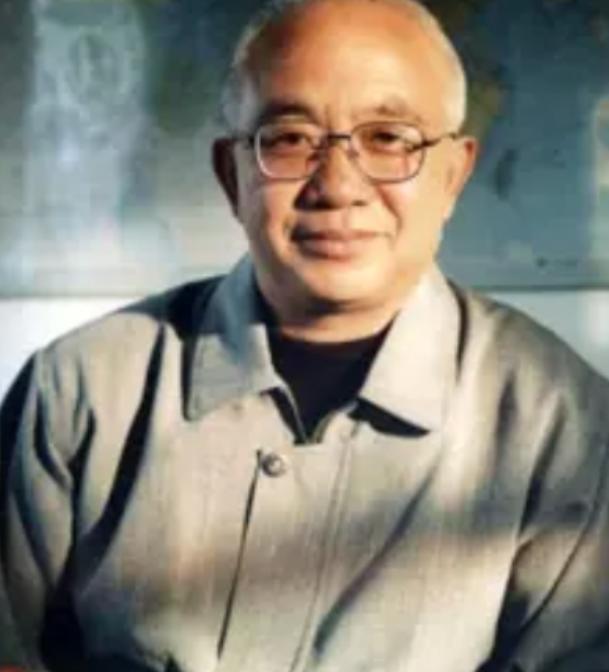

1990年,魏世杰,49岁,带着妻子和孩子回到家乡山东青岛,结束了他的核武器研发生涯,本应安享晚年的他,却发现等待他的不是宁静的家庭生活,而是一个支离破碎的家——妻子和女儿接连企图自杀,家庭重担压得他几乎喘不过气。 1990年的山东青岛,49岁的核物理专家魏世杰带着行李回到阔别多年的家乡。 这位参与过两弹一星研制的功勋科学家,原本期待的是含饴弄孙的退休生活,却迎面撞上了令人窒息的家庭困境——妻子陈位英和女儿魏海燕相继出现自杀倾向,小儿子魏刚因先天智力障碍生活无法自理。 曾经在戈壁滩上攻克技术难关的双手,如今要接住接二连三坠落的至亲。 时间倒回1964年,从山东大学物理系毕业的魏世杰,毫不犹豫地投身西北核试验基地。 那个年代的国际局势如同紧绷的弓弦,中国迫切需要建立自己的核威慑力量。 在青海金银滩的帐篷里,魏世杰和同事们用算盘计算数据,用马粪取暖。 据《中国核工业发展史纲要》记载,1964至1970年间,全国共有十万余名科技工作者隐姓埋名投入核工业建设,魏世杰正是其中典型代表。 二十六年戈壁生涯,魏世杰参与完成了十二项重大科研项目。 当蘑菇云在罗布泊升起时,他正在帐篷里撰写实验报告;当第一艘核潜艇下水时,他刚结束连续三十六个小时的值守。 这些荣耀时刻的背后,是妻子陈位英在青岛独自拉扯两个孩子的艰辛岁月。 大女儿魏海燕五岁时发高烧,是邻居帮忙送去医院;小儿子魏刚确诊智力障碍时,陈位英在挂号窗口前晕倒。 这些家庭重要时刻的缺席,像埋在岁月里的地雷,终于在退休时刻连环引爆。 回到青岛的魏世杰发现,常年抑郁的妻子已经出现认知障碍,会把盐当成糖放进稀饭;女儿因长期自闭出现被害妄想,总说窗外有人要害她;儿子虽然已经成年,智力却停留在五岁水平。 青岛市精神卫生中心2015年发布的《城市空巢家庭心理健康白皮书》显示,核工业家属群体中抑郁症发病率达普通家庭的三倍,这与长期分居、精神压力大密切相关。 这个拿过国家科技进步奖的老人开始重新学习生活,每天清晨五点起床,先给儿子穿衣服,接着给妻子熬中药,然后哄着女儿吃早饭。 厨房里摆着三本不同颜色的笔记本:蓝色记录妻子的用药时间,红色标注女儿的情绪波动,黄色画着教儿子认字的图画。 社区工作人员回忆,曾看见魏世杰蹲在菜市场跟摊主学挑鱼,说女儿小时候最爱喝鱼汤。 转折发生在退休第三年。魏世杰偶然发现女儿偷偷写诗,泛黄稿纸上歪歪扭扭写着"父亲的白大褂飘过童年"。 这位物理学家突然开窍,把实验室里"发现问题-分析问题-解决问题"的科研方法搬回家。 他带着全家重走当年工作的西北基地,在当年住过的地窝子前,妻子第一次听丈夫讲起戈壁滩上的故事,女儿在实验场纪念碑前驻足良久。 渐渐地,这个破碎的家庭开始透进光亮。 魏世杰把核物理知识编成童话讲给儿子听,意外发现孩子对数字格外敏感;带着妻子参加社区老年大学,用当年画设计图的手教她写毛笔字;鼓励女儿把诗歌投给杂志社,有首题为《蘑菇云下的蒲公英》的小诗最终发表在《青岛文学》。 2019年青岛市"最美家庭"颁奖礼上,组委会给魏家的评语是:用公式解不开的生活难题,终被亲情破译。 如今84岁的魏世杰依然保持着科研人的严谨,客厅墙上挂着原子结构图和全家福并排而列,药箱里的药品按服用时间分格存放,阳台上自制的气象观测仪每天记录温湿度。 社区医院的心理医生感叹,这个经历过国家重器和家庭重创的双重考验的老人,把实验室里的执着化作了守护家庭的韧性。 就像他当年调试精密仪器那样,用毫米级的耐心修复着亲情的裂缝。 在青岛市档案馆的口述历史项目中,魏世杰的录音里有段话格外清晰:"很多人问我这辈子最骄傲的作品是什么,不是某个型号的核弹头,也不是某篇获奖论文,而是我妻子去年独自去菜市场买了趟菜,女儿今年学会了用微波炉热饭,儿子能写出一到一百的数字。这些看似平常的小事,对我们家来说都是里程碑。" 录音背景里,能听见厨房传来煮粥的咕嘟声,和儿子跟着电视学数数的童音。 信息来源:央视新闻——隐姓埋名投身“两弹一星” 他说“粉身碎骨”不是形容词