【印度败给巴基斯坦“丧事喜办”,孙玉良:这种态度还不如中国足球】

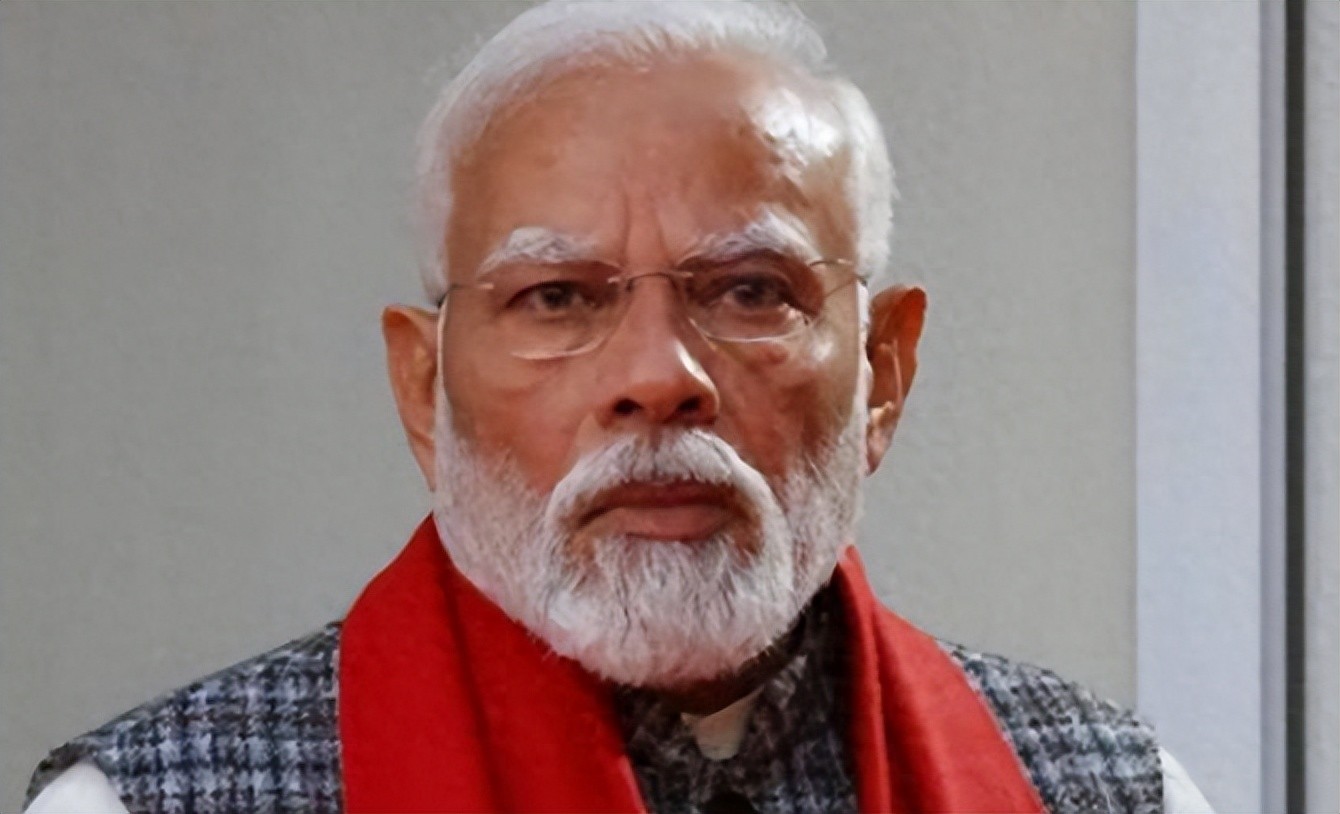

近期的印巴冲突显然印度输给了巴基斯坦,地球人都知道这场空战印度吃了大亏,进口的法国战机、俄国战机以及以色列无人机都不给力,不敌巴基斯坦从中国进口的战机和导弹,网红“豪哥哥”一曲《刚买的飞机被打啦》辛辣地讽刺了印军的无能。然而,印度总理莫迪却故作镇定,宣布放假10天庆贺印军“再次击败巴基斯坦”。这让世界很懵逼,那边巴基斯坦举国庆祝胜利,这边印度也举国庆祝胜利,到底是谁失败了?

总有一方说了谎,皇帝的新装总会被揭穿。没待莫迪缓过神来,美媒就曝光了印军在战场上失利的消息,一点也不给莫迪留情面。这让莫迪很生气,怼完美国又怼土耳其,输了里子又输了面子,不知如何下这个台阶。其实印度这个“优良传统”由来已久,失败了死鸭子嘴硬,不是反思与总结,而是以各种方式淡化失败,甚至营造出一种“虽败犹荣”的氛围。这种“丧事喜办”的做法,不禁让人联想到印度在成为世界大国道路上的种种自我麻痹行为。一个国家若不能实事求是地面对自身问题,又怎能真正崛起呢?

我认为,这就是印度不被世界认同是大国、强国的最主要原因之一。鲁迅写过一篇小说叫《阿Q正传》,揭露某些麻木的中国人惯用“精神胜利法”自我麻痹甚至陶醉。在我看来,这种民族劣根性不只某些中国人身上有,某些印度人身上更甚。输了就是输了,总结经验和教训,提高自己以备再战才是王道。输了球可以用“裁判不公”、“天气影响”、“运气不佳”等理由开脱,毕竟没有死人。战争多残酷啊,飞机都被人家打下来了,空军战士都牺牲了,有什么理由庆祝呢?难道不应该展现一种悲愤的情绪,剖析失败的原因所在,以利再战吗?要我说印度的这种遮遮掩掩的态度甚至还不如中国足球,中国男足长期低迷不假,但至少舆论和体育管理部门不会用“虽败犹荣”来搪塞,而是直面现实,换裁判也好,反腐败也罢,都是寻求改进的方法。印度若想真正成为世界大国,就必须摒弃印式“精神胜利法”,否则只会陷入“输—找借口—继续输”的恶性循环。

近年来,印度政府高调宣传“印度制造”、“数字印度”、“世界工厂替代中国”等口号,但现实却屡屡被打脸。例如尽管莫迪政府大力推动“印度制造”,但印度制造业占GDP比重不升反降,2023年仅为14%,远低于中国的28%。外资企业如富士康、特斯拉在印度的投资频频受阻,基础设施落后、官僚主义严重、劳工法律僵化等问题长期未解。印度GDP增速一度被吹捧为“全球第一”,但若剔除通胀和统计口径调整,实际增长质量存疑。世界银行报告指出,印度仍有数亿人生活在贫困线以下,贫富差距持续扩大。印度自诩为“全球南方领袖”,但其外交政策缺乏连贯性,国际影响力和中国相比,根本不在一个档次上。这些问题的根源,本质上在于印度社会缺乏实事求是的文化。印度政府热衷于宏大叙事,媒体沉迷于民族主义情绪渲染,民众则被“印度即将成为超级大国”的幻觉所麻醉。长此以往,印度很难真正解决结构性矛盾,只会离“世界大国”的目标越来越远。

印度若想崛起,必须先学会直面现实。中国改革开放的成功经验证明,一个国家要想真正强大,必须敢于直面问题。邓公曾强调“实事求是”、“实践是检验真理的唯一标准”,正是这种务实精神,让中国在几十年内实现跨越式发展,这是活生生的例子。无论是体育竞赛还是国家发展,失败不可怕,可怕的是不敢承认失败。印度需要建立更客观的舆论环境,让批评和反思成为进步的动力。我们观察到,莫迪政府虽然推动了一些经济改革,但印度根深蒂固的官僚腐败、低效行政仍是阻碍发展的顽疾。真正的世界大国,不是靠口号和自我安慰塑造的,而是靠实事求是、直面问题、持续改革实现的。印度若不能改变这种文化,所谓的“大国梦”,恐怕终究只是一场遭到全世界耻笑的幻梦。

这篇文章我批评的是印度,实际上同时也在鞭策警醒我们自己。某些领导同志“肉食者鄙”,某些国民盲目自信,都会犯和印度一样的错误。我党总结出来的实事求是、密切联系群众、理论联系实际、批评和自我批评、民主集中制等优良作风,在某种程度上来说具有一定的普世性,哪个国家掌握并严格遵循这样的普世价值观走下去,哪个国家就会无往而不利。