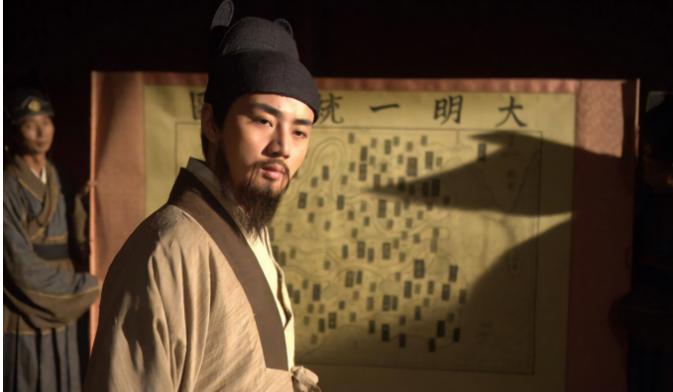

为什么南明无法像南宋那样偏安上百年? 崇祯十七年(1644年)三月十九日,北京城笼罩在一片肃杀之中。李自成的大顺军已经兵临城下,而崇祯皇帝朱由检却发现自己孤立无援。当他站在煤山上,面对着即将陷落的京城,他或许想到了明朝近三百年来"天子守国门,君王死社稷"的传统。从朱棣迁都北京开始,明朝的每一位天子都亲自坐镇这座北方重镇,守卫着这道抵御北方游牧民族的大门。如今,这道大门即将被攻破,而他——这个庞大帝国的最后一位正统皇帝,选择了以死明志。 当崇祯帝在煤山上自缢时,他恐怕不会想到,在南京,他的堂兄弟福王朱由崧正准备登上那个本不属于他的龙椅。明朝的旗帜虽然在北京落下,却在南京重新升起。史书称这个新政权为"南明",一个注定短暂的王朝。 回望明朝的兴衰史,这个朝代有着鲜明的性格特点:不和亲、不赔款、不割地、不称臣。这种刚烈的民族气节,造就了明朝近三百年的辉煌,也在某种程度上埋下了它覆灭的种子。从永乐帝朱棣开始,明朝皇帝便坚守在北方前线,亲自抵御来自北方的威胁。这种做法虽然表现了明朝天子的担当,却也使得整个王朝的命运过度依赖于京师的安危。 南明政权的建立似乎为这个帝国带来了新的希望。南京作为明朝的陪都,拥有完整的行政机构。北京城破后,大批朝廷大臣也纷纷南逃,为南明提供了人才支持。更重要的是,南明仍然控制着淮河以南的广大土地,拥有数量可观的百万军队。从表面上看,南明拥有足够的资源来延续这个帝国的生命。 若将目光投向历史长河中的另一个相似案例——南宋,我们会发现一个有趣的对比。当金国灭北宋时,宋朝的文臣武将大多被金国俘虏或杀害,国力和军力都受到了极大削弱。然而,这样一个初始条件远不如南明的政权,却成功地在南方延续了一百多年。反观南明,虽然在政权、科技、人才等方面没有遭受致命损失,却仅仅维持了十八年就彻底覆灭。 当朱由崧在南京登基时,南明政权面临的第一个难题就是继承的合法性。崇祯帝的儿子才是正统的继承人,而朱由崧与崇祯帝只是堂兄弟关系,这在血统继承的古代社会是一个不小的隐患。这种继承上的不合法,为南明政权埋下了分裂的种子,也是南明与南宋命运迥异的重要原因之一。 南明短短十八年历史中,先后有四位皇帝先后登上龙椅,这一频繁的更迭本身就反映了这个政权内部的严重分裂。福王朱由崧建立南明时,表面上拥有百万大军、完整的行政机构和众多南逃的朝臣,但实际情况却远非表面那般乐观。当这位只会吃喝玩乐的福王登基后,其他藩王纷纷产生了质疑:既然朱由崧可以当皇帝,为何我们不能?这场围绕着皇位合法性的争夺,注定了南明政权难以凝聚足够的力量来对抗外部威胁。 回溯历史,南宋建立之初就与南明有着本质不同。南宋开国皇帝赵构是宋徽宗赵佶的第九子、宋钦宗赵桓的弟弟,他的继承在血统上具有相当程度的正统性。这种正统性使得南宋大臣愿意围绕在他周围,军队也能够在中央政府的统一指挥下行动。相比之下,朱由崧与崇祯皇帝朱由检只是堂兄弟关系,他的继位在明朝宗室和大臣眼中缺乏足够的合法性基础。 南明军队的状况同样令人担忧。虽然名义上有百万之众,但各部之间缺乏有效协调,更类似于一盘散沙而非统一的军事力量。各地将领各自为政,难以形成合力抵抗清军的入侵。即使在面对共同敌人时,内部的权力争夺也从未停止,这直接削弱了南明的军事实力。 南明与南宋面临的外部环境也有显著差异。南宋的对手金国,本质上是从东北一个小部落发展起来的政权,其文化底蕴相对薄弱。金国对北宋的进攻主要目的是获取财物和资源,并未真正打算彻底取代汉族政权统治中原。金国允许南宋在南方继续存在,只要南宋每年按时缴纳岁币,两国便能维持相对和平的关系。 而南明面对的清朝则完全不同。自皇太极时期开始,清朝就确立了入主中原、统一天下的战略目标。多尔衮入关后,清朝继续贯彻这一方针,绝不允许另一个明朝政权在南方存续。对清朝而言,彻底消灭南明不仅是军事行动,更是政治必然。清朝没有给南明任何妥协的机会,而是坚定地推进全面征服。 内部的权力分裂与外部的强敌进攻,这两重压力同时作用于南明政权。十八年间,南明从福王朱由崧开始,经历了桂王朱由榔、唐王朱聿键和永历帝朱由榔的统治,政权中心不断南移,从南京到福州,再到广州,最后退守云南。1662年,永历帝被吴三桂擒获并杀害于昆明,南明政权最终消亡。