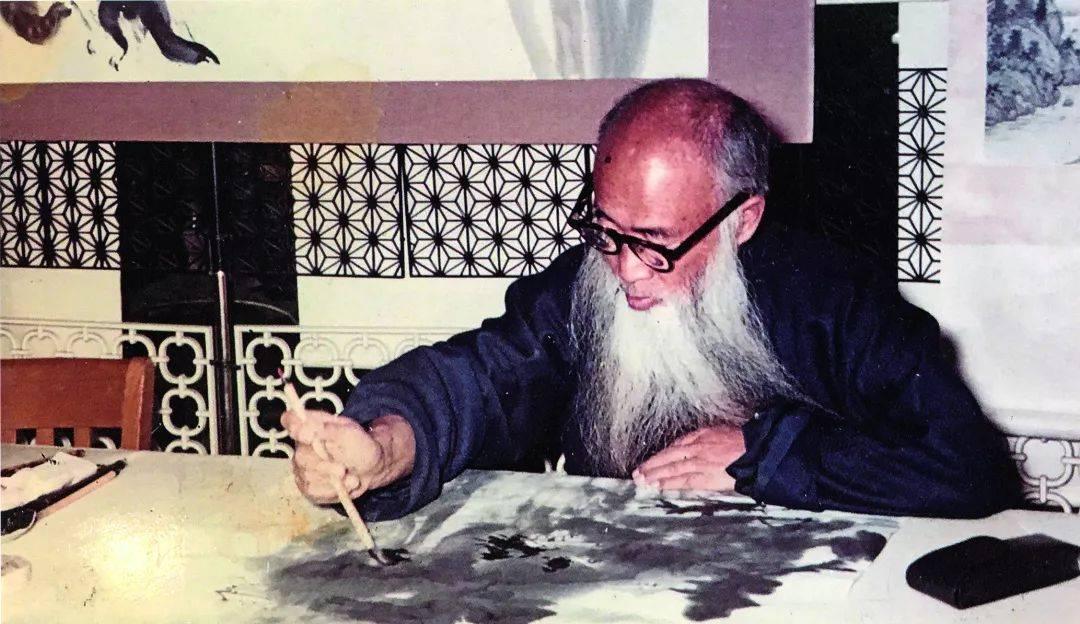

他10岁讨饭,弟弟饿死在怀里,13岁打铁谋生,23岁闯关东,尝尽人间疾苦,这个“文盲”农民竟用一生写下传奇,从赤贫到身家20亿,还让中国土豆“翻身”打了一场漂亮仗! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1955年,梁希森出生在山东乐陵的一个贫困家庭,那年冬天格外冷,家里的灶膛几乎从不冒烟,他的母亲身体虚弱,奶水也没有,弟弟出生不久就饿得奄奄一息。 十岁的梁希森只能抱着弟弟躲在墙角,眼睁睁看着弟弟在怀里停止了呼吸,那是他第一次面对死亡。 他什么也做不了,除了哭,就是去村里找点吃的,他穿着打补丁的旧棉袄,赤着脚在雪地里走街串巷,向人讨口饭,冻疮在脚上裂开一道道口子,走一步就钻心地疼。 村子里的人日子也不好过,有人施舍他几块红薯,有人白眼赶他,他什么也不说,拿着东西就走,他知道,活着才有机会,他开始明白,靠人施舍不如靠自己。 13岁,他被送进铁匠铺做学徒,每天天不亮就到铺子门口,锤子比他的手臂还重,他笨,出活慢,手上经常被烧红的铁块烫出泡,汗水和灰尘糊在脸上。 师傅不满意,旁人也不看好,他不吭声,每天趁别人休息的空当加练锤法,三年后,他的臂膀练得粗壮有力,能单手抡起八磅大锤,把镰刀打得锋利又耐用,手艺在镇上出了名。 17岁那年,他只身一人离开家乡,坐上去北方的绿皮火车,口袋里只有十块钱,他不认路,也不会写字,就靠听人说话,慢慢找到了一处建筑工地。 他住在临时搭的工棚里,搬砖、搅拌水泥、运钢筋,样样都干,冬天的北方像刀子割脸,工地的风一吹就透进骨头里。 他咬着牙坚持下来,吃的是窝头,睡的是硬板床,靠着肯吃苦,他慢慢从小工做到工头,再后来,他接手一些小工程,在一座座楼房拔地而起的时候,也一点点攒下了积蓄。 1980年代,政策开放,他带着多年打拼的积蓄回到乐陵,他没想着安逸,而是办起了厂子,先是开面粉厂,再是办毛巾厂,他跑供销、搞运输、盯设备,每天从早到晚泡在厂里。 设备老旧,效率低,他就想办法改装,工人出了问题,他自己上手修,厂子慢慢起色,他也攒下了第一桶金,别人想着买房买车,他想着能不能做点更大的事。 1990年代,他把注意力转向了农业,他看到土豆种植靠天吃饭,品质不一,产量低,他觉得这个事有得干,他从国外引进优质种薯,但乐陵是盐碱地,种薯的存活率极低,亏了不少。 他没放弃,反而花钱建起了实验室,雇农业专家,一头扎进育种研究,那时候没人理解,一个做建筑发家的人,为什么去搞土豆。 七年时间,他的团队失败了无数次,终于育成了“乐薯1号”“乐薯2号”,产量高、适应性强,真正适合中国土地的品种。 后来,他推出的“希森6号”亩产达到了9吨,创下世界纪录,他没拿这个赚钱,而是把种薯免费提供给农民。 农民用上新品种后,收入大幅提升,梁希森不仅提供种薯,还帮助农民搞种植技术,建设储藏冷库,打通销售渠道,他想的不是一块地、一个人,而是一条完整的产业链。 他没忘记村里那些曾经帮过他的人,他拿钱给村里修了新房子,统一规划排水和供暖,他还建了养殖场,让村民能在家门口上班,每月有稳定收入。 他把这种“企业+农户+村庄”的模式推广到周边乡镇,效果显著,村里的老人都说,梁希森让村里几十年没变的日子一下子翻了过来。 哪怕在事业最高峰,他每天还是要去田间地头看土豆长得怎么样,他说一句话:“种子在,命就在,”这是他经历过饥饿后的感悟。 他不是科学家,却为中国农业攻下一道道难关,他不是教育家,却用实践教会了许多人:再苦的日子,只要不认输,就有希望。 2025年春天,梁希森因病去世,那天,村里人拿着刚挖出来的土豆,自发聚到村口送他。 他的一生,没有显赫背景,没有高学历,却用实干改变了无数人的命运,他把一颗小小的土豆,变成了千千万万农民的希望。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:人民网——梁希森:从房产老板到土豆大王