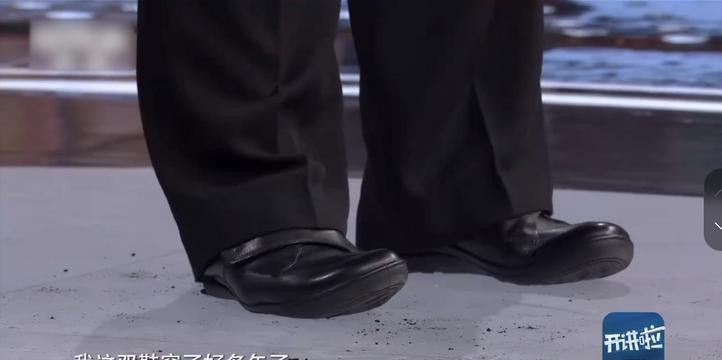

2023年,81岁女院士在央视节目上“出尽洋相”,当主持人散贝宁捡起那掉在地上的残渣泪目了,地上的残渣竟然是女院士的鞋底,女院士尴尬自嘲:“竟然出这种洋相。”撒贝宁哽咽的说到:“您这不是出洋相!以前听说一个科学家准备了七套一模一样的衣服省下挑衣服的时间,以前还以为是传说,现在看来是真的......” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 2023年某个普通的周末夜晚,央视演播厅里正进行着《开讲啦》节目录制。 当聚光灯照在八旬老人王志珍院士身上时,观众席突然响起此起彼伏的惊叹声。 这位享誉国际的生物化学家脚上的皮鞋正不断掉落黑色碎屑,在光洁的舞台上显得格外扎眼。 主持人撒贝宁最先注意到这个细节。 他原本以为是舞台保洁没做到位,仔细观察才发现碎屑来源竟是老院士的鞋底。 面对这个意外状况,王志珍略带局促地将双脚往椅子底下收了收,自嘲地笑道:"让大家见笑了,这双鞋确实该退休了。" 话音未落,现场已响起雷鸣般的掌声,不少观众悄悄抹起了眼泪。 这双引发全场关注的皮鞋,背后藏着令人心酸的故事。 节目组工作人员后来透露,这双鞋根本不是穿得太久,而是因为长期存放在衣柜里导致皮革老化。 王院士特意为这次录制翻出压箱底的"好鞋子",却没想到会发生这样的意外。 对于习惯常年泡在实验室的她来说,置办新衣鞋从来不是生活必需品。 时间倒转回上世纪六十年代,在北京西郊简陋的实验室里,刚入职中科院的王志珍正面临生死考验。 当时科研条件极其艰苦,实验设备全靠科研人员手工打造。 这样的危险在当年科研工作中屡见不鲜。 王志珍至今记得,冬天做实验时要裹着棉大衣操作精密仪器,夏天在四十度高温的实验室里记录数据。 但比起这些,更让她焦虑的是国内落后的科研水平。 当国家终于争取到公派留学机会时,她带着肥皂、调料和呢子大衣三件"法宝"踏上异国求学路。 肥皂用来洗衣,调料解决饮食差异,呢子大衣则是国家统一配发的"体面行头"。 正是这件藏青色呢子大衣,陪伴着王志珍走进国际顶级实验室。 在那个西方学界对中国充满偏见的年代,她带领团队攻克胰岛素三维结构解析难题,用过硬的研究成果赢得国际同行尊重。 回国时行李箱里塞满的不是免税商品,而是用省吃俭用攒下的外汇购买的实验器材。 走进中科院生物物理所的实验室,至今还能看到王志珍传承下来的工作习惯。 她的学生回忆说,导师办公室永远备着三套同款深色套装,每天到实验室第一件事就是换上白大褂。 有次连续工作36小时后,大家发现她左右脚穿着不同颜色的袜子,本人却浑然不觉。 当学生提醒时,她摆摆手说:"实验结果比袜子颜色重要多了。" 这种专注到忘我的精神,在王志珍身上体现得淋漓尽致。 2001年当选中国科学院院士时,她正在实验室观察培养皿里的细胞变化。 得知消息后只是淡淡说了句"知道了",转头就继续投入工作。 获奖证书至今还装在原封不动的快递袋里,和成摞的实验数据堆放在办公室角落。 节目播出后,网友们在感动之余掀起关于科研人员生存状态的讨论。 有服装行业从业者指出,王院士那双鞋属于二十年前的经典款式,现在专柜早已停售。 中科院后勤部门工作人员透露,很多老院士的工资卡常年躺在财务处,他们根本想不起去银行激活新卡。 这些细节拼凑出中国科学家的集体画像。 他们可以精确计算蛋白质分子量,却记不清自己工资涨了多少。 能在国际论坛侃侃而谈,面对镜头时连西装扣子系错了都浑然不觉。 在王志珍保留的教学档案里,珍藏着一份泛黄的手稿。 这是钱学森先生当年亲自制定的教学大纲,首页赫然写着"培养目标"四个遒劲的钢笔字。 在这份写于1958年的文档中,钱老特别强调要夯实学生的中外语言基础,认为这是打开科学大门的钥匙。 如今这份手稿被精心装裱,悬挂在中科院某实验室的走廊上,默默注视着新一代科研人员匆匆走过的身影。 如今84岁的王志珍依然保持着实验室、宿舍两点一线的生活。 那双引发关注的旧皮鞋已被细心保存,和她的实验记录本、获奖证书一起,静静陈列在中科院院史馆的展柜里。 每当有参观者驻足观看,讲解员总会轻声补充:"这些掉落的碎屑不是岁月的尘埃,而是时间给专注者颁发的特殊勋章。" 对此您怎么看呢? 主要信源:(新民周刊——院士上电视鞋底老化掉渣,脱口一句“出洋相”,泪目了!)