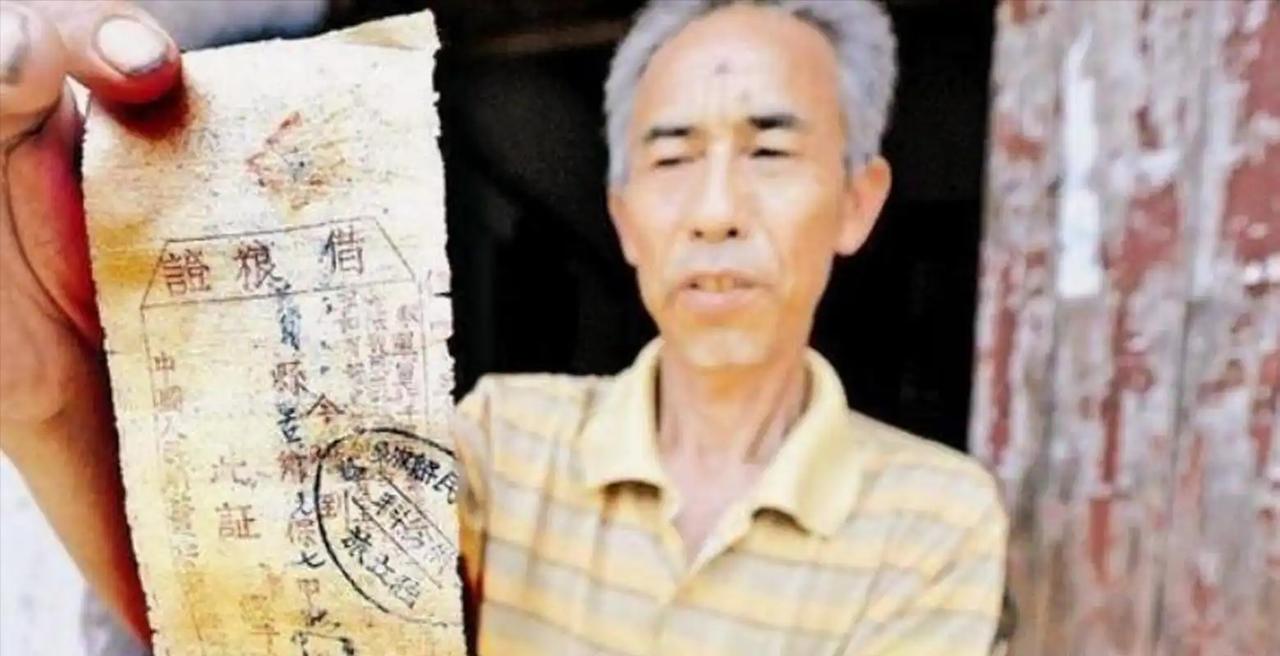

“红军欠了我们家400块大洋,现在我们家有困难,可以还给我们吗?”2015年,一位老人走进孝感市人民政府,拿着一张80多年前的欠条,对工作人员说道。这是怎么回事? 2015年,湖北孝感一位叫杨明荣的老人做了一件让人意想不到的事。 他揣着一张泛黄的旧欠条走进政府办公室,说红军80多年前借了他家400块大洋,现在老伴生病急需用钱,想问问能不能还。工作人员一看,这张1930年的欠条上清清楚楚写着红一师特务营向杨长银(杨明荣的爷爷)借款的事。 这事说来话长。当年红军打仗缺钱,老百姓都抢着捐钱捐粮。但红军有纪律,从不白拿群众东西,借钱都打欠条。 杨长银把家里值钱东西卖了支援红军,其实压根没想过要还。他把欠条当传家宝留着,是想让子孙记住这段历史。要不是老伴治病花光了积蓄,杨明荣也不会拿出这张欠条。 政府核实后发现欠条是真的。考虑到物价变化,最后按1块大洋换100块钱的比例,给了杨家4万块钱。这笔钱可帮了大忙,让杨明荣能继续给老伴看病。 实际上这类事件并非孤例。 类似的故事曾在多地发生:吉林曾有老辈人回忆,上世纪三十年代红军部队为采购补给向百姓打欠条,一些家庭将这类凭证当作红色文物珍藏,直到后代遭遇重大疾病或变故才选择兑现。 更有退伍军人后裔家中保存着记录战斗友谊的特殊“借据”,七尊象征牺牲战友的泥塑军人像,这类特殊“凭证”虽不能兑换金钱,却成为军民情谊的永恒见证。 这事在网上传开后,大家议论纷纷。多数人夸政府讲信用,说"过了80多年还能认账真不容易"。有留言称:“当年百姓敢借钱给红军,如今政府主动认账,这就是信任的双向奔赴。” 这事更重要的是精神价值。还有专家建议,应该把这类历史欠条统一登记,既保护老百姓权益,也让红色记忆传承下去。 说到底,这张欠条就像一座桥,连着过去和现在。当年老百姓省吃俭用支援红军,是相信他们能为穷人打天下,如今政府兑现承诺,既是对历史的尊重,也是对老百姓的交代。 就像网友说的:"纸会变黄,但诚信永远不会褪色。"这个故事最打动人心的,正是这种跨越时空的信任与担当。 从红军时期的椴树叶包裹樱桃交易,到当代老人握着的泛黄欠条,不同时代的行为选择共同印证着:诚信既是维系社会运转的无形契约,更是文明传承的精神基因。正如网友精辟总结:“纸会褪色,墨会淡去,但刻在民族骨子里的契约精神永远鲜亮。”