1937年4月,陈毅被叛徒陈宏诱骗下山,陈毅下山后因口渴,向一位正在洗衣服的少妇讨水喝,谁知少妇竟是叛徒妻子,叛徒妻子的一句方言,竟救了陈毅的命。

1934年10月某天深夜,瑞金郊外的茅坪村祠堂里,中央苏区最后一次军事会议正进行着关乎数万人命运的讨论。

油灯映照下,项英指着泛黄地图的手指微微发抖,陈毅裹着旧棉袄坐在长条凳上,受伤的左腿用木棍固定着。

留守名单在鸡鸣时分终于敲定:陈毅因腿胯部贯穿伤未愈,被指定为湘赣边区总指挥,项英任中央分局书记,年近五旬的龚楚分管后勤,机要联络员的重任落在了陈宏肩上。

这支不足两千人的留守队伍,要面对的是国民党八个正规师的围剿。

时间推进到1937年清明前后,梅岭深处的游击队营地已断粮七日,陈毅裹着破毡帽蹲在岩洞里,用铅笔头在烟盒纸上写《梅岭三章》。

忽然洞口传来急促脚步声,陈宏举着封火漆完好的密信冲进来:"中央急电!"信笺上的字迹陈毅再熟悉不过,龚楚用暗语写着要求他与项英立即下山,赴大余县城新开张的"广兴隆"饭庄接头。

次日破晓,陈毅带着警卫员宋生发踏上蜿蜒山道,等到了山腰处,溪边洗衣的年轻妇人让陈毅瞳孔微缩,那分明是陈宏的妻子。

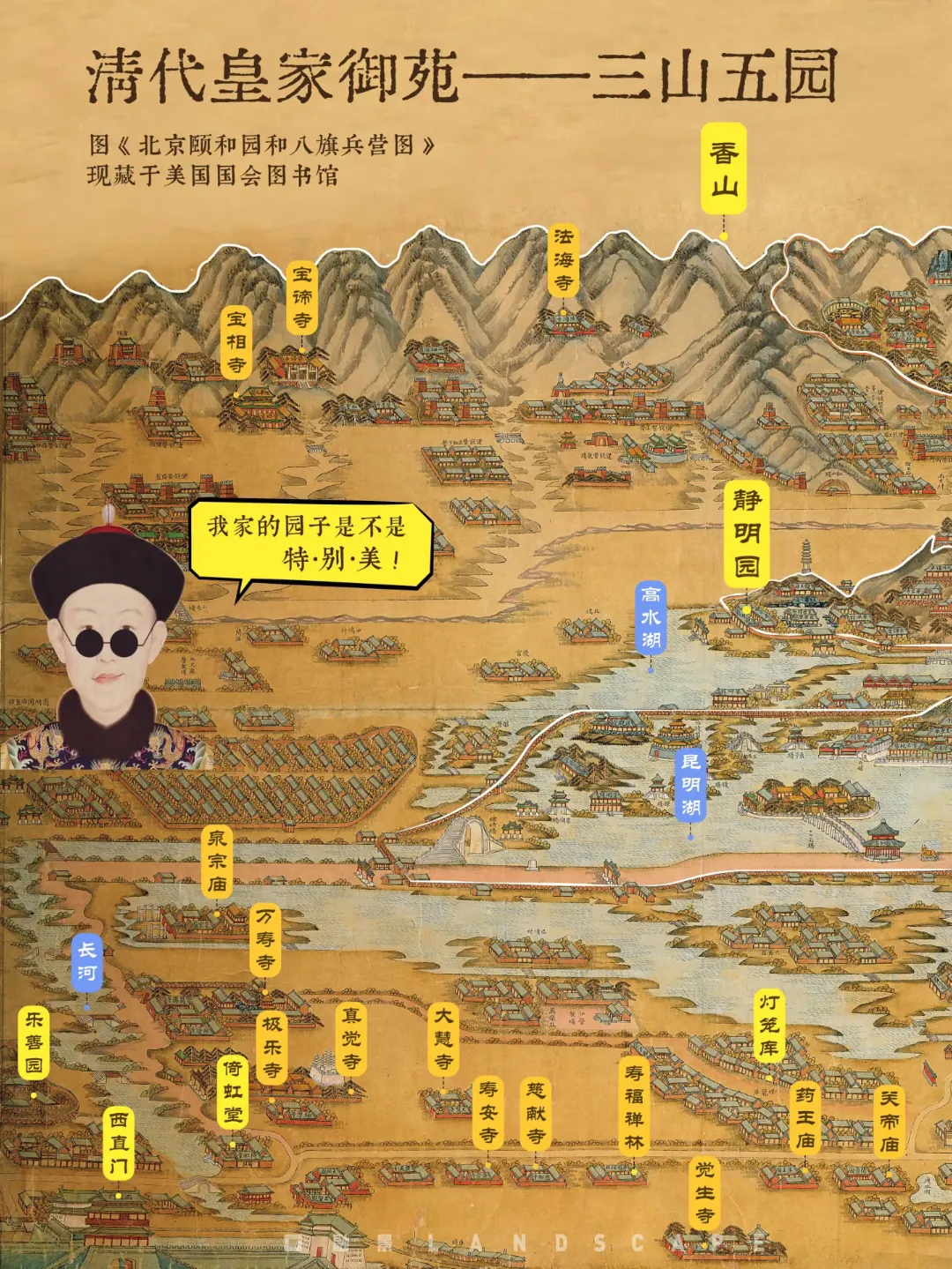

妇人舀水时浓重的赣南口音漏出关键信息:"当家的去团部了。"在当地方言中,"团部"与"糖铺"发音酷似,而山下那间挂着"福昌号"匾额的糖铺,正是游击队三个月前废弃的秘密联络点。

宋生发摸到糖铺后墙时,新换的杉木门板还泛着桐油味,扮作伙计的便衣哨兵腰间鼓起的可不是秤砣,而是德造驳壳枪的轮廓。

陈毅抓起斗笠往脸上一扣,闪身钻进巷尾的竹器店,掌柜老周从柜台下摸出半截红烛,这是最高警戒信号,意味着整个地下交通网已遭破坏。

当夜游击队营地紧急转移,三日后交通员带回血淋淋的真相:龚楚早在半年前就带着国民党特工绘制的布防图投敌,陈宏则是用全家性命作保换了个保安团副官职位。

那封要命的"中央密令",不过是叛徒们精心设计的诱杀陷阱。

这场生死博弈的残酷性,在二十天后达到顶点,龚楚带着两千人马围剿梅岭,陈宏举着铁皮喇叭在山脚下喊话劝降。

陈毅带着百余人且战且退,最终靠着猎户发现的隐秘溶洞躲过搜山,洞中石壁上至今可见炭笔写的"一九三七·四·廿八绝处"字样,正是这段历史的铁证。

1937年4月的这场危机,直接导致湘赣边区红军从1935年的1867人锐减至不足400人。

但正是这支残存的火种,在全面抗战爆发后迅速重整旗鼓,三个月内扩编为新四军第一支队,成为华中敌后战场的重要武装力量。

历史长河里的某些瞬间,往往被细小的浪花改变流向,陈宏妻子那句带着乡音的日常应答,恰似蝴蝶振翅掀起的微风,在关键时刻推开了厄运的闸门。

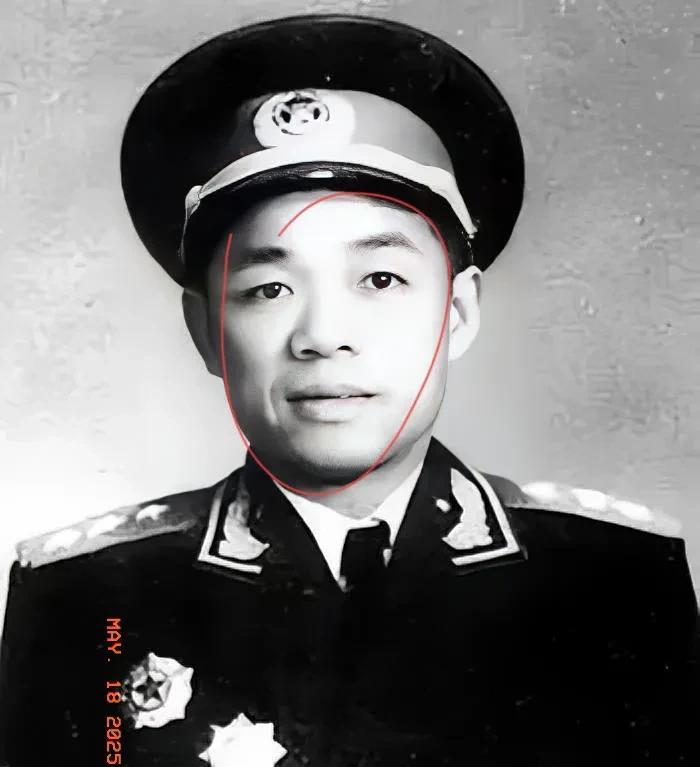

当陈毅在1955年接受元帅授衔时,军礼服左胸口袋始终别着枚铜制糖勺,那是梅岭脱险后地下党送来的纪念物,提醒着后人那段充满意外与抉择的峥嵘岁月。