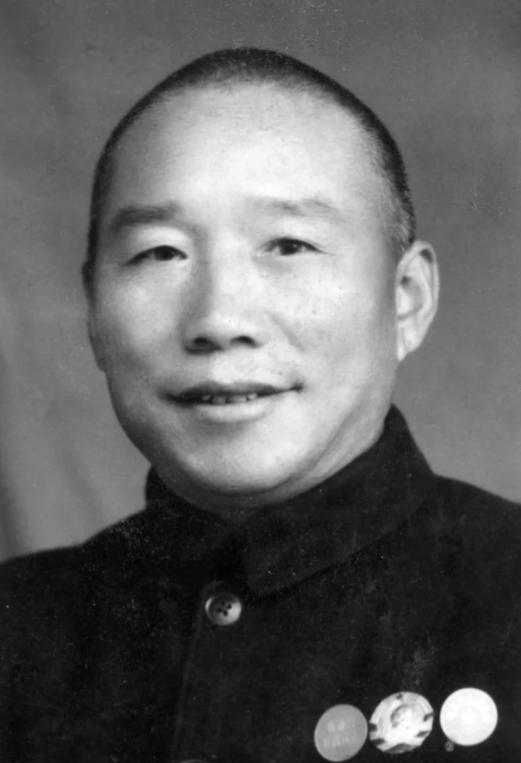

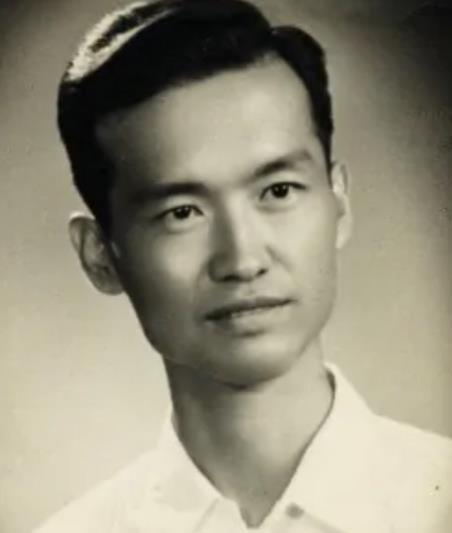

1948年,横岭山战役,国军104军长安春山,躲在岩石后,拔枪自杀时,却被副军长拦下:“学楚霸王还是张学良?犯得着学女人抹脖子?”这场生死劫藏着啥秘密? 1948年寒冬的华北平原上,国共两军正进行着决定北方命运的较量。横岭山战役作为平津战役的关键一环,见证了国民党104军军长安春山人生中最惊心动魄的抉择。 这场看似寻常的军事行动背后,埋藏着派系恩怨、情报误判与人性挣扎的多重纠葛。 12月初的北平剿总司令部里,傅作义盯着作战地图上的新保安防线急得直拍桌子。 被围困在此的35军已发出三封求援电报,军长郭景云在电文里把话说得越来越重。傅作义明白,能救这支嫡系部队的只有驻扎在怀来的104军。 他当即签发命令:着安春山部火速驰援,事成后晋升兵团司令,另赏黄金千两。 这道命令背后藏着傅作义的无奈。 安春山与郭景云积怨已深,两人自1930年中原大战时就互相看不顺眼。安春山出身东北军系统,打仗讲究灵活机变;郭景云是西北军老将,信奉死磕硬打。 1946年大同战役期间,郭景云当众嘲笑安春山带的兵都是软脚虾,气得安春山差点掏枪。这次让这两冤家合作,傅作义只能搬出高官厚禄当粘合剂。 接到命令的安春山在指挥部里来回踱步。他看着墙上挂的华北形势图,新保安与怀来之间不过百公里,可中间横着解放军层层防线。 参谋们提醒要注意东北野战军动向,但安春山笃定情报显示林彪部队还在沈阳休整。这个判断直接影响了后续决策——他命令部队沿康庄大道快速推进,认为遭遇的只会是小股地方部队。 12月5日傍晚的先头部队遭遇战印证了安春山的误判,侦察兵报告发现穿灰棉袄戴护耳帽的部队,这些特征明显区别于华北解放军常见的土布军装。 但安春山在指挥所里边啃烧饼边摆手:"不过是些地方民团,派两个连驱散就行。"他没想到这些"民团"实为东北野战军先遣部队,更不知道林彪百万大军正顶着风雪秘密入关。 三天后部队抵达贾家营时,战场形势已急转直下。郭景云在电台里破口大骂,非要安春山亲自带手令来接应。 安春山气得摔了电报怒骂:"郭大麻子把我当传令兵使唤?"两人在电台里吵得不可开交时,解放军完成了对104军的合围。据《华北剿总战史》记载,这场争吵导致两军错失最后突围窗口期。 12月9日深夜的横岭山成了屠宰场,东北野战军的重炮突然覆盖了整个山谷,安春山的吉普车被气浪掀翻在沟里。 他趴在地上看到,运输车队在火光中炸成废铁,士兵们像割麦子般成片倒下。这时他才惊觉对手是林彪主力,但为时已晚。残部退到悬崖边清点人数,能站着的不足两百。 生死时刻的抉择往往最能暴露人性底色,安春山摸着腰间驳壳枪,想起傅作义的厚望和郭景云的嘲讽,突然把枪口对准太阳穴。 副军长王宪章飞扑撞偏枪管,子弹擦着钢盔飞向夜空。这个动作改写了安春山的命运轨迹——若是当场自尽,他只会成为战报里又一个"殉国将领"。 捡回性命的安春山开始谋划生路。他扒下将官呢子大衣,换上伤兵的破棉袄,用草绳扎住裤腰,混在溃兵里跌跌撞撞往山下跑。 路过解放军收容站时,他佝偻着背推独轮车,操着河北口音自称大城县伙夫。检查的战士看他手上没枪茧,衣服虽破却齐整,犹豫着给了两块银元放行。 这个细节后来被写进《北平和平解放纪实》,成为优待俘虏政策的鲜活例证。 历史转折往往在偶然中藏着必然,当安春山捏着银元往家走时,新保安方向的35军已全军覆没。郭景云兑现了他"与阵地共存亡"的誓言,用左轮手枪在指挥部饮弹自尽。 而安春山靠着临时应变,阴差阳错混进了起义将领名单。1949年1月傅作义宣布北平起义时,他在签字现场看到郭景云名字上刺眼的红叉,突然明白活着有时比死更需要胆量。 这场战役留给后人的启示远超出军事范畴。据解放军档案馆资料显示,安春山部溃败主因并非战力不足,而是情报误判与将帅失和。 东北野战军能神速入关,得益于严密的情报封锁和群众工作——他们用骡马驮着重武器昼伏夜出,沿途百姓主动提供热食带路,硬是在国民党眼皮底下完成了千里机动。 多年后有人问安春山横岭山那晚为何改变主意,他摸着脖子上子弹擦痕说:"当时觉得对不起傅长官栽培,后来想通了,活着才能看见世道变化。" 这话倒出了乱世浮沉的生存智慧。那些在战场上较劲的恩怨,随着时间推移都成了茶余饭后的谈资,倒是活下来的人,还能给历史添几句脚注。 横岭山的硝烟早被风吹散,但山崖上的弹孔还在诉说往事。 每个弹孔都像只眼睛,见证着那个时代的困局与突围、固执与变通、毁灭与重生。 在这些交织的故事里,最打动人心的不是运筹帷幄的将军,而是战火中拼命求生的普通人——他们或许不懂天下大势,却用最本能的生存渴望,在历史褶皱里留下了温度。