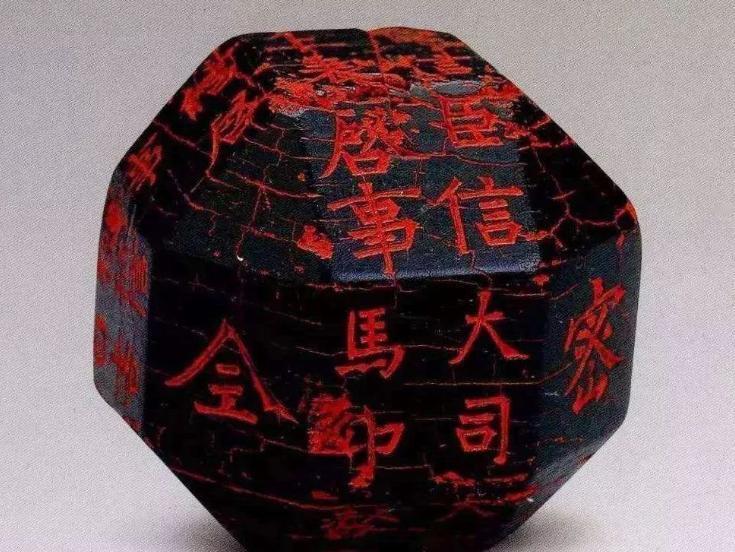

1981年,陕西中学生捡到一枚26面“骰子”,主动上交国家,万万没想到其主人竟然是中国古代“第一岳父”。 在1991年的一个午后,陕西省旬阳博物馆迎来了一位省级考古专家。这位专家本是来进行例行考察交流,却在参观过程中被一件不起眼的黑色多面体"石头"所吸引。当他凑近细看这件被随意摆放在角落的展品时,脸上突然绽放出难以抑制的兴奋和震惊。 "这不是独孤信的印章吗?天哪,原来在这里!"专家的声音在安静的展厅里回响,引得周围工作人员纷纷侧目。 就是这一声惊呼,揭开了这件沉寂十年之久的奇特文物的真实身份。而要追溯这枚多面印章的现代旅程,我们需要回到十年前的1981年。 那是一个普通的放学时分,旬阳中学的学生宋清背着书包走在回家的路上。夕阳的余晖洒在乡间小路上,他低头走路时,一个黑乎乎的东西突然映入眼帘。宋清弯腰捡起这个约莫"骰子"大小的物件,好奇地在手中翻转观察。 这绝不是普通的石头。它浑身漆黑,触感温润,最特别的是它竟有26个面,而且每个面上都刻着大小不同的红色书法铭文。少年宋清虽然认不全上面的文字,但他敏锐地意识到这可能是一件有年代的古物。 出于对文物保护的朴素认识,宋清没有将这件奇特的"骰子"据为己有,而是主动将它送到了旬阳博物馆。然而,让他没想到的是,博物馆的工作人员对这件物品也是一头雾水。他们反复翻看这个多面体,摸索其材质,辨认上面的文字,最终也只能含糊地将其归为"老物件",并随意收藏起来。 就这样,这件身世不明的文物被安置在博物馆一个不起眼的角落里,在尘埃和遗忘中度过了整整十年的时光。没有专门的展台,没有详细的说明牌,甚至没有正式的编号——它就像一个被遗忘的时间胶囊,静静地等待着被重新发现的那一刻。 这枚多面体石头的真实身份远比人们想象的要珍贵得多。它由珍贵的煤精(又称煤玉)精心雕琢而成,共有8条棱26个面,其中18个是正方形面,其余则为三角形。在14个正面上,刻有精美的楷书阴文,字迹清晰可辨,笔法遒劲有力,气势开张,明显带有魏碑风格的特点。 最令人惊叹的是,这些铭文并非随意刻画,而是按照功能分为三类:公文用印如"大都督印"、"大司马印";上书用印如"臣信上疏"、"臣信上章";以及书信用印如"独孤信白书"、"信启事"。这不是一块普通的石头,而是一枚设计巧妙、功能多样的古代印章,它的主人正是北朝时期位高权重的名臣——独孤信。 当这枚26面印章的真实身份被确认后,人们的目光随即转向了它的主人——独孤信,这位活跃于1500年前北朝时期的传奇人物。独孤信生于502年,卒于557年,祖籍云中县(今山西省大同市),是鲜卑族人,居住在北朝武川镇(今内蒙武川)。 在独孤信年轻时,他就因为仪表堂堂、注重形象而在军营中备受瞩目。史书中记载他"美容仪,善骑射",喜爱修饰,讲究穿戴,这些特点为他赢得了"独孤郎"的美称。这个绰号不仅反映了他的外在形象,也透露出他在年轻时就已经颇具个人魅力。 然而,独孤信的成就远不止于此。随着年龄增长,他在政治和军事方面展现出非凡才能,"信著遐迩"——他的声誉远近闻名。正是因为这种出色表现,西魏权臣宇文泰赐他名为"信",由此,"独孤信"这个名字正式进入历史舞台。 独孤信在历史上最为人称道的,莫过于他作为"最牛老丈人"的身份。他有七个女儿,其中三位的婚姻堪称传奇,直接影响了中国历史的走向。长女独孤般若嫁给了宇文泰的长子宇文毓,尽心辅佐丈夫,最终在宇文毓称帝时成为皇后。正是因为这段姻缘,独孤信被封为卫国公,家族声望从此大增。可惜的是,独孤般若英年早逝,未能长久享受荣华。 更为出色的是他的四女儿独孤曼陀和七女儿独孤伽罗的联姻。独孤曼陀嫁入李家后,生下了后来的唐朝开国皇帝李渊。当李渊称帝后,追封母亲为元贞皇后,独孤信也因此被追封为梁王。而最小的女儿独孤伽罗则嫁给了隋朝开国皇帝隋文帝杨坚,谥号文献皇后,独孤信也被追封为赵国公。 就这样,独孤信一人跨越三个朝代都是国丈,位高权重,影响深远。正是这种显赫的政治地位,解释了为何他需要一枚如此复杂、功能多样的印章。在古代,印章不仅是身份的象征,更是权力的实际载体。独孤信的多面印章上刻有他在北魏朝中担任的各种职务,从"大都督"到"大司马",从"柱国"到日常书信使用的印文,无一不彰显着他在朝廷中的核心地位。 从历史学术价值来看,这枚多面印章的发现具有划时代的意义。它是中国迄今为止发现的印面最多、正文字数最多的印章,集三种不同用途于一体。更重要的是,它将已知楷书入印的历史提前了400多年,是研究北魏印玺制度不可多得的珍贵资料。