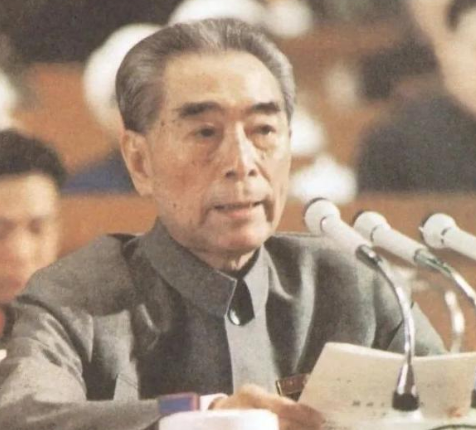

1976年,周恩来在生命的尽头,对妻子邓颖超说:“小超,西花厅是国家和政府给总理办公的地方,让我们住在这里。我不在了,希望你也不要住在这里。”

1975年的秋天,北京的天空弥漫着淡淡的凉意,黄叶飘落在大街小巷,寓意着岁月的流逝。在这个秋高气爽的日子里,中国的首都里弥漫着一股沉重的气息。

这一天,周总理的病情再次恶化。医生们给他做了仔细的检查后,不得不面对残酷的事实——膀胱癌已经无法治愈。

周总理接受了这个消息,但他并没有表现出惊慌或绝望,而是以他一贯的坚韧和坚定面对着。

躺在病床上,周总理的身体已经非常虚弱,他的脸上挂着痛苦的表情,但眼中依然透露出一丝坚毅和决心。

管子穿梭在他身上,他几乎成了机器的一部分,但内心深处的那份坚强却丝毫不曾动摇。

有一次,当他在熟睡中突然被病痛惊醒时,他第一时间想到的不是自己的痛苦,而是周围的工作人员。

他清楚地知道,自己的病情已经给身边的人带来了太多的麻烦和忧虑,他不想再增加他们的负担。

“我喊了没有?”他的声音虽然微弱,却充满了关切和担忧。护士听到他的声音,心中不禁一颤,她知道,周总理是在为他人着想,即使在这样的时刻,他也没有忘记身边的人。

“叫叫没关系的,如果疼就叫。”护士轻声安慰道,她的心里充满了对周总理的敬意和钦佩。在她眼中,周总理不仅是一个伟大的领袖,更是一个有着宽容和善良的人。

但周总理摇摇头,他的眼神中透露出一丝坚定,“还是不喊不叫。”他轻轻地闭上了眼睛,脸上的表情依然坚定而平静。

在周总理的身边,医生和护士们都感受到了他的坚强和坚定。即使在生命最后的时刻,他也没有忘记他人,他的一言一行都充满了对他人的关爱和体谅。

那一天,北京的天空依然湛蓝,但在人们的心中,却弥漫着一股沉重的气息。

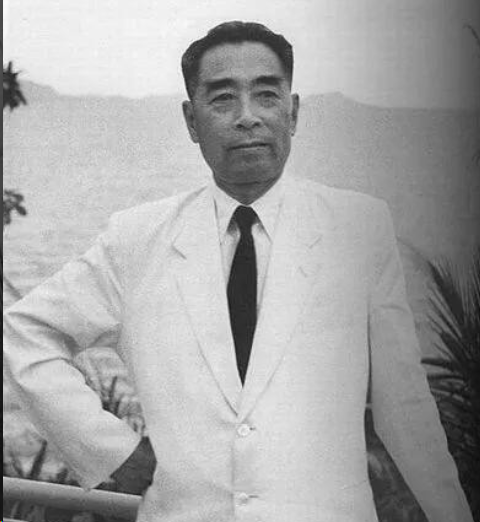

1976年的冬季,北京的西花厅显得格外寂静。周恩来总理静静地躺在床上,一丝微弱的灯光照亮了他苍白的脸庞。他的妻子邓颖超坐在床边,握着他的手,眼里充满了泪水。

“小超,”周恩来的声音有些微弱,但依然坚定,“我想和你谈一件事。”

邓颖超轻轻地点了点头,她知道丈夫的时日不多了,每一次他开口,都是那么珍贵。

“这个花厅,是国家和政府给总理办公的地方,但我希望你不要在我离开后还住在这里。”周恩来轻轻地说道。

邓颖超的眼睛红了,她知道这个花厅对周恩来有着特殊的意义。这里不仅是他办公的地方,更是他思考、工作、决策的地方,见证了无数国家大事的发生。而现在,这里将成为他永远的归宿。

“我明白了,”邓颖超轻声回答道,“我会照顾好自己的。”

周恩来微微一笑,他知道自己的妻子是个坚强的女人,她会为自己找到新的生活方式。

随着日子一天天过去,周恩来的健康状况每况愈下。他的病床前,邓颖超一直陪伴着他,给予他最温柔的关怀和照顾。

在1976年1月8日的一个清晨,周恩来安静地离开了人世。邓颖超在丈夫的离去中失去了生命中最重要的支柱,但她知道,她必须坚强地活下去。

几天后,邓颖超收拾了自己的行李,离开了西花厅。她选择搬回了自己的家,开始了新的生活。

尽管失去了丈夫,但她并没有放弃,她继续致力于自己的事业,为国家的建设和发展贡献自己的力量。

周恩来的离去并没有让邓颖超停止怀念和思念。每当夜深人静,她都会一个人坐在窗前,默默地回忆过去的点滴。

她想起了和丈夫一起度过的幸福时光,想起了他们共同经历的风风雨雨,心中充满了感慨和感伤。

时间慢慢流逝,岁月如梭。邓颖超始终保持着对丈夫的深深怀念,她将周恩来的精神和遗志传承下去,继续为中国的发展事业奋斗。

而西花厅,成为了永远的回忆。邓颖超没有再回到那个地方,因为那里充满了她和丈夫的回忆,每一次想起,都会令她心如刀绞。

她选择了将丈夫留下的美好回忆深藏在心底,继续向前迈进。

在中国的历史长河中,周恩来和邓颖超的故事被永远铭刻在人们的心中。

他们的爱情故事和不懈奋斗精神,激励着一代又一代的人们,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗着。而邓颖超,也成为了中国历史上不可磨灭的一笔。

老周

周总理是在1976年1月8日去逝的,怎么在1976年的冬季还有他的话动影子呢?