美媒:属于中国的世纪可能已经到来,印度人:错,那是印度的世纪

5月18日,在《纽约时报》上发表了一篇专题文章《一个属于中国的世纪可能已经到来》。先看看美媒眼里的中国成就到底有啥。中国在高科技领域那是突飞猛进,5G基站建了439.5万个,乡乡都通5G,连农村都有90%的村子能用上5G网络。人工智能方面,中国的聊天机器人、工业机器人装机量都是全球第一,比亚迪的电动汽车销量去年超过特斯拉,市值把福特、通用、大众加起来都比下去了。

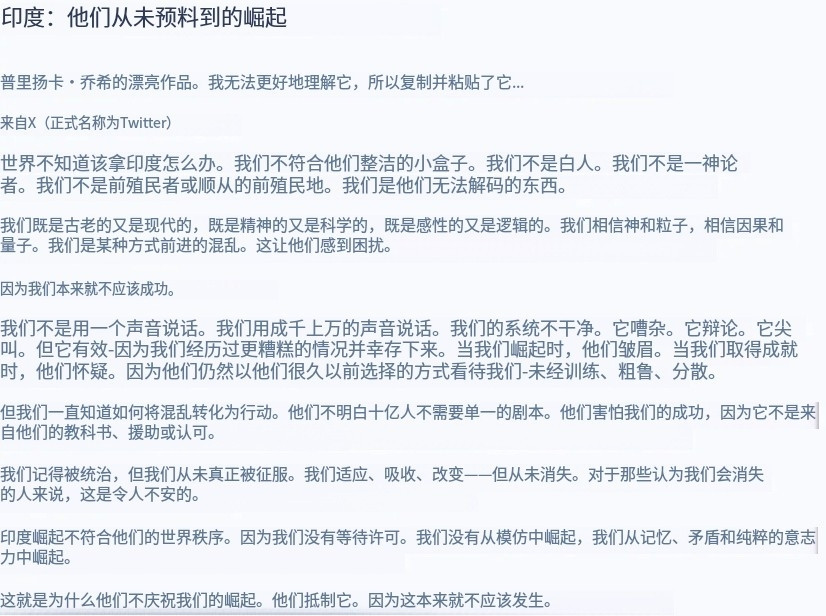

半导体这块儿,中国正在打造自主供应链,关键技术形成良性循环,从汽车芯片到核磁共振设备,未来可能都得看中国的脸色。还有新能源,中国的太阳能、风能、电动汽车产业链已经占全球主导地位,国家还专门成立了1万亿的风险投资基金,砸向量子计算和机器人这些前沿领域。 一个印度人看到立马留言:一派胡言,21世纪是印度的世纪,这点毋庸置疑。可要真比较起来,却相差甚远。

经济模式上,印度号称“世界办事处”,靠呼叫中心、软件外包这些服务业撑场面,高端制造业一直起不来。说到制造业,印度总理莫迪2014年就喊出“印度制造”,想把制造业占GDP的比重提到25%,结果到现在反而降到13%,连自己军队都不愿意用国产武器,海军直接拒绝采购国产战斗机,说性能太差。半导体方面,印度计划到2030年实现5000亿美元本地制造,可现在85%的芯片还得进口,最近才批准了第六家半导体工厂,还是跟富士康合作的,产能也不高。

其实中印发展模式差异太大。中国走的是“世界工厂”路线,从低端制造一步步升级到高端科技,政府通过补贴、减税扶持关键产业,研发投入每年4000亿美元,是印度的20倍。印度呢,服务业占GDP一半以上,制造业薄弱,连工业商品进口都严重依赖中国,机械、化工这些行业60%的中间产品都得从中国买。

有人可能会问,印度不是有人口红利吗?14亿人呢。可种姓制度把人分成三六九等,真正能用上的人才有限。而且印度教育投入不足,能上大学的人不多,高科技人才更是稀缺。中国就不一样了,通过义务教育和职业教育,培养了大量产业工人和工程师,这才是制造业的根基。

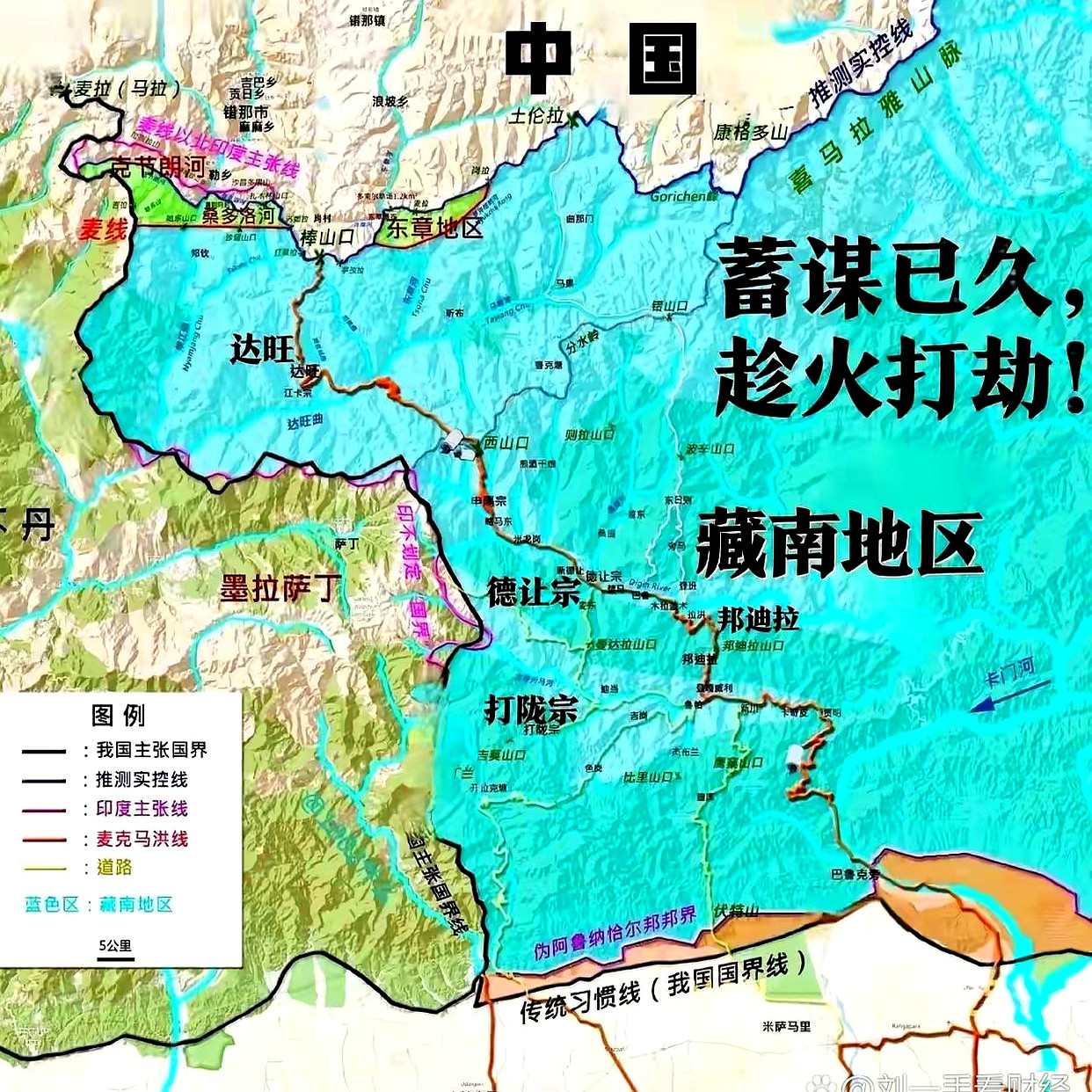

不过印度也不是完全没机会。他们在软件、医药这些领域有一定优势,数字支付、初创企业也在发展。但要想复制中国的成功,得先解决种姓制度、基础设施不足、政策执行力弱这些问题。现在国际上对中印竞争看法不一,东南亚国家既想搭中国经济快车,又怕印度在边境搞事;欧盟则担心被中美甩下,自己搞了个2000亿欧元的AI投资计划。

说到底,所谓“中国世纪”或者“印度世纪”,都不是绝对的。中国的优势在于战略定力和执行力,印度的潜力在于人口和部分领域的创新。未来几十年,谁能持续解决内部问题,抓住科技革命的机遇,谁就能在这场竞赛中占得先机。

极品混混

屎三认为跟我们有同样的人口 我们发展成什么样它也是什么样的 其它不管