为什么很多小国家都敢跟中国翻脸?不怕中国?说穿了就是看准了中国 “雄而不霸” 的脾气。

蔡正元教授那句话点得很透 —— 中国对外太 “好说话” 了,这种克制反而让一些国家觉得有机可乘。就像邻居家小孩总爱招惹脾气好的大个子,因为知道对方不会真动手。

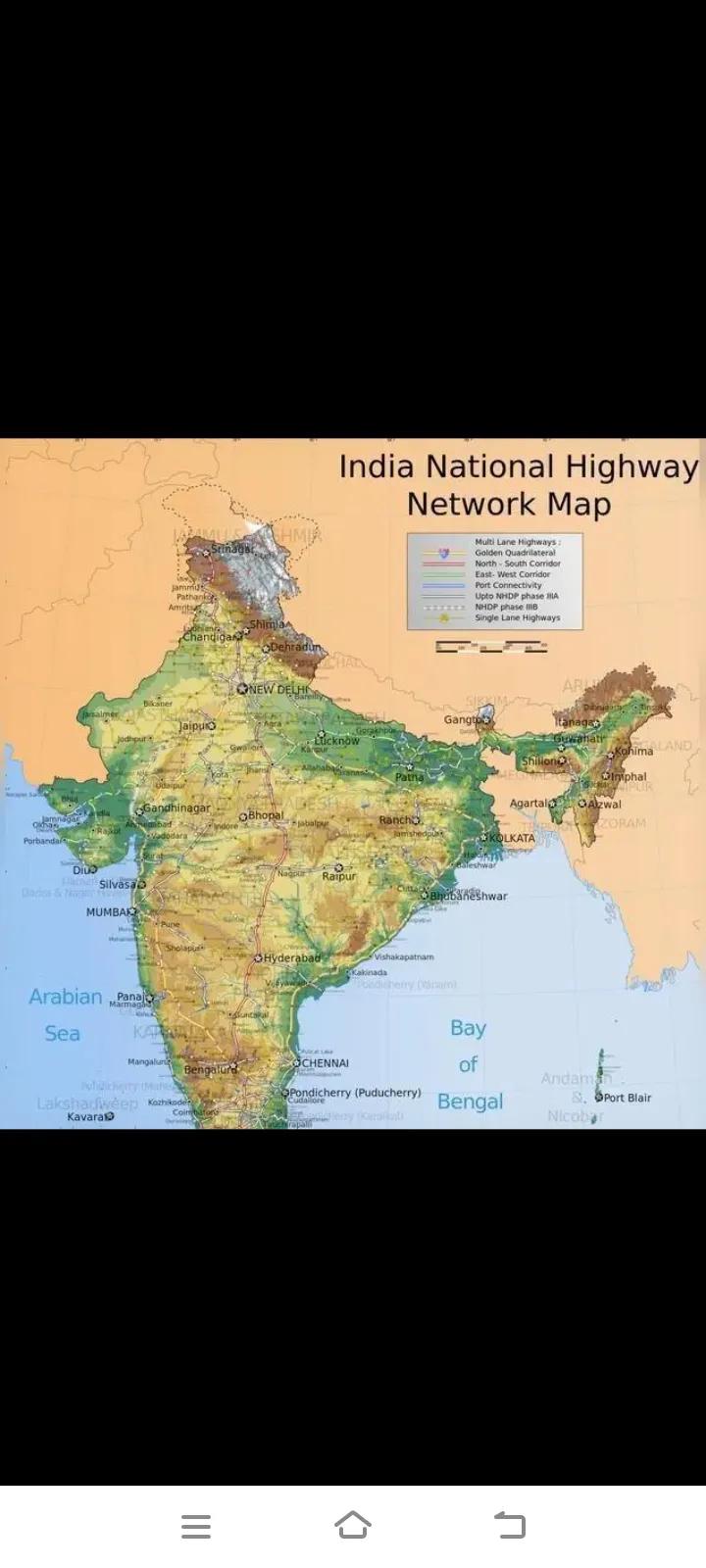

中国的外交政策骨子里带着老祖宗的智慧,从 “和平共处五项原则” 到 “一带一路”,咱们讲究的是 “和为贵”,不干涉别国内政,也不搞武力威胁。比如南海问题,中国明明有绝对实力,但还是坚持通过双边谈判解决争端,甚至提出 “搁置争议、共同开发” 的方案。

这种克制在菲律宾眼里就成了 “软弱”,他们敢派船闯仁爱礁,就是仗着中国不会轻易动武。2025 年菲律宾选举失利后,马科斯政府为转移国内矛盾,公然违背中菲补给协议,还拉上美国搞联合军演,这就是典型的 “蹬鼻子上脸”。

小国敢挑衅,还因为背后有靠山,美国为了遏制中国,到处给小国递刀子。越南在南海问题上小动作不断,美国就拉拢它升级为 “全面战略伙伴关系”,还在供应链上合作转移在华产业。

立陶宛这种弹丸之地,敢在台湾问题上玩火,就是因为美国撑腰,甚至拉上 “五眼联盟” 国家在世贸组织起诉中国。这些小国心里清楚,就算惹毛了中国,美国会帮忙兜底,大不了一起打口水仗。

经济依赖和政治对抗并存,也是小国的如意算盘。澳大利亚对华贸易额占其出口近 40%,但莫里森政府还是跟着美国在疫情源头、新疆问题上抹黑中国,结果被中国反制损失数百亿澳元。

现在阿尔巴尼斯政府学乖了,开始缓和关系,但骨子里还是想两头占便宜,这种 “吃中国饭、砸中国锅” 的心态,就是看准了中国不会因为经济问题撕破脸。

国际舆论的操弄更是推波助澜,西方媒体几十年的话语权,把中国塑造成 “威胁”。新疆问题明明联合国报告都没认可,BBC、CNN 却天天炒作 “强迫劳动”,搞得普通外国人以为中国真的在搞 “种族灭绝”。

这种刻板印象让一些国家觉得,跟着西方骂中国能捞政治资本,还不用担心后果。比如加拿大、英国跟着美国在香港、台湾问题上指手画脚,就是想蹭西方的 “道德高地”。

小国的国内政治需求也让他们选择挑衅中国。印度经济增速放缓、失业率高企,就炒作中印边境冲突转移矛盾;美国中期选举前,两党都拿中国当靶子拉选票。这些国家把中国当 “背锅侠”,既能缓解国内压力,还能塑造 “爱国” 形象。

中国不是没反制手段。对立陶宛停止牛肉进口,对澳大利亚加征关税,对关键矿产实施出口管制,这些都是实实在在的惩罚。

但中国始终留有余地,比如对菲律宾的补给船只拦截不击沉,对澳大利亚的贸易限制逐步解除,就是不想把路走绝。这种 “点到为止” 的策略,在小国眼里反而成了 “可欺” 的信号。

更深层的原因,是中国的文化基因里没有霸权主义。咱们老祖宗讲 “以德服人”,就算唐朝鼎盛时期,也没想着征服全世界。

这种文明传统让中国更愿意通过经济合作、文化交流来影响世界,而不是武力威慑。但在弱肉强食的国际丛林里,这种 “君子之道” 有时候显得不合时宜。小国习惯了西方的 “拳头大就是道理”,突然遇到中国这样的 “另类”,反而觉得可以试探底线。

不过,中国的 “好说话” 不是没底线。南海岛礁建设、东风导弹试射、航母舰队巡航,这些都是实实在在的威慑。

只是中国更愿意用 “不战而屈人之兵” 的智慧,通过 “一带一路”、抗疫援助、气候合作来赢得人心。就像调解沙特和伊朗和解,中国用行动证明,合作比对抗更有力量。

说到底,小国敢翻脸,是因为中国给了他们 “犯错成本低” 的错觉。但随着中国综合国力提升,这种情况正在改变。

当立陶宛因为挑衅中国损失 30% 的对华贸易额,当澳大利亚尝到经济反制的苦头,他们会慢慢明白:和中国合作才是共赢,翻脸只会伤了自己。中国的 “雄而不霸” 不是软弱,而是一种大国气度,更是一种战略自信。