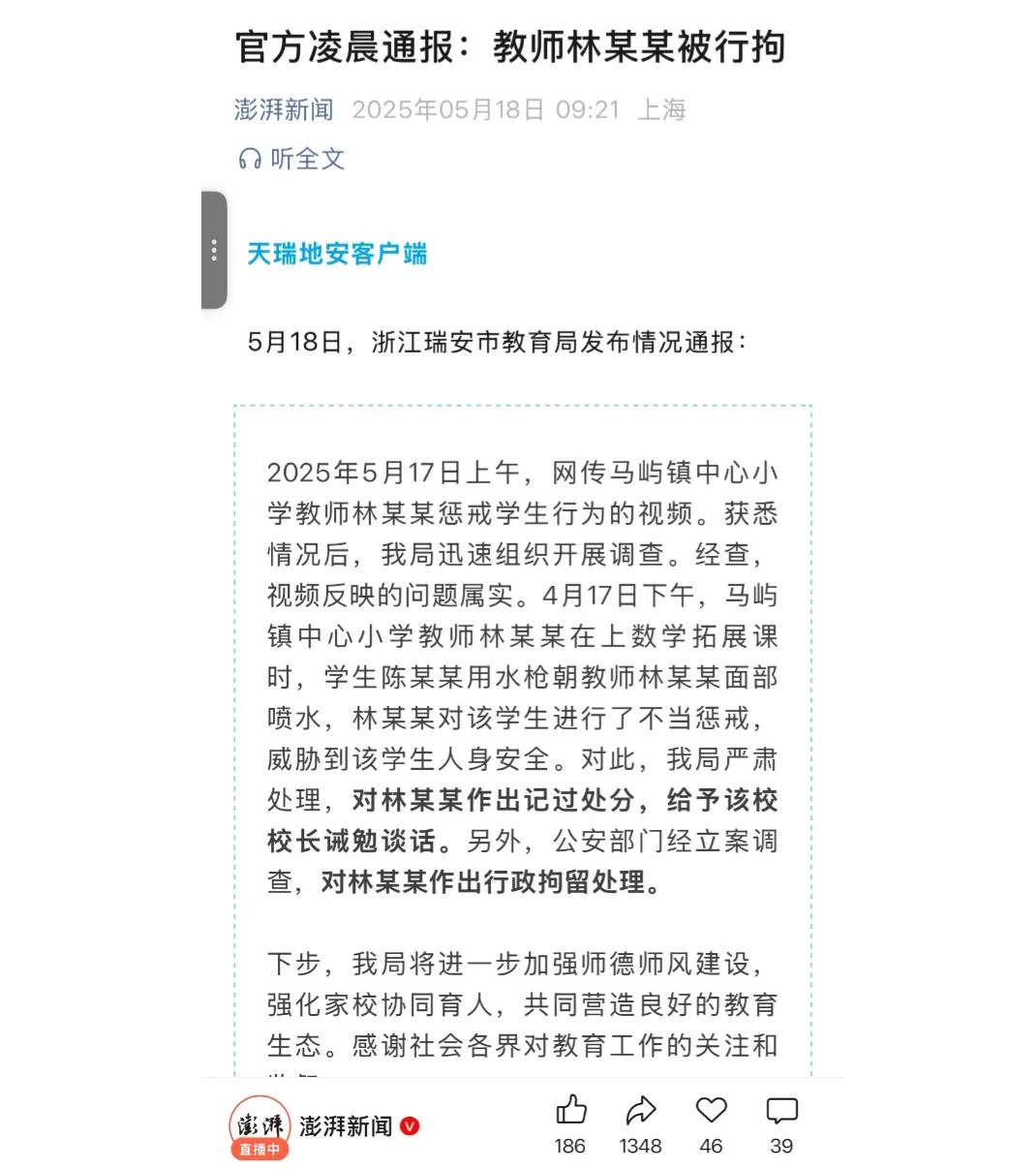

为什么中国不能和国外一样搞快乐教育?这话得掰开了说,看美国公立学校下午三点放学,孩子回家打游戏,表面挺美吧? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 很多人看到美国孩子下午三点就放学,作业少,假期长,还以为西方国家真的做到了“教育自由”,但这种“快乐”只存在于社会金字塔的中下层,普通家庭的孩子可能真的在看动画片、打电子游戏,但在城市另一端,那些顶尖家庭的孩子们,过着截然不同的生活。 华尔街金融大鳄的子女清晨六点起床练琴,日程里排满了演讲训练、科学实验、国际竞赛,周末,他们要么在跨州参加马术课程,要么飞往另一座城市参加数学奥林匹克,这些孩子的人生从一开始就被紧密编排,目的明确:要进入常春藤联盟,成为新一代的权贵接班人。 在英国,顶尖私校的课业压力甚至超过中国,学生们不仅要完成繁重的课堂作业,还要撰写长篇论文、提交复杂项目,节假日照常苦读,那些表面看似自由的西方教育体系,实则是社会精英打造的另一种“隐形内卷”。 西方社会玩的不是“人人平等”,而是“分层竞争”,所谓“快乐教育”,其实是把下层民众困在温水中,等他们成年再被告知,重要的岗位早已被精英阶层的后代所占据。 回头再看中国的教育,有人说我们太“功利”,太“刻板”,作业太多、压力太大,毁掉了孩子的童年,可正是这套严苛的体系,让无数来自农村、工薪阶层的孩子实现了命运逆袭。 在广袤的山区,一个中学生或许每天走十里山路上学,回家后挑灯夜读;在城市里,家长们在下班后陪伴孩子复习,孩子们在各种课外辅导中度过周末,他们苦吗?当然苦,但对于许多普通家庭来说,这是一条通往更广阔人生的唯一道路。 我们不能忽视一个事实:中国的人口多、资源紧张,如果不通过标准化考试体系来选拔人才,难道要靠关系?靠背景?中国教育制度最大的公平,就在于不论你出身如何,试卷只有一张,分数说了算,这种形式上的公平,正是我们社会维系流动性、维护希望的重要基石。 有人高呼“减负”,希望孩子们有更多玩耍的时间,但问题是,减负之后的孩子,真就快乐了吗?事实是,资源不会因为你减负而平均分配,竞争也不会因为你放松就自动消失。 你放下了练习册,别人家的孩子却开始上奥数;你减少了作业,那些精英阶层的孩子正在接受一对一的高端私教,所以,北京海淀的父母们被讽刺为“鸡娃”,但他们清楚得很:今天少做一道题,未来可能就少一个选择机会。 中国的家长,并非不知道孩子的苦,而是他们太明白社会的现实,如果孩子没有背景,没有人脉,靠什么突围?靠分数、靠能力、靠在题海中磨出来的自律和意志力。 那些讽刺题海战术的人,不妨看看我们科技领域的年轻面孔,华为5G团队的平均年龄不到30岁,嫦娥六号的控制中心聚集着大批90后科学家,这些人不是天赋异禀的天才,而是从无数张模拟卷、实验报告、考研笔记中,一步步熬出来的硬核力量。 科研从不是幻想出来的浪漫,而是日复一日的枯燥积累,你想靠“快乐教育”培养出第二个钱学森?那只能是笑话,真正的科技强国,不是靠自由散漫的课堂,而是靠制度化的训练体系和严谨的教育规划。 真正的快乐教育,并不是说孩子从小学到高三都不用写作业,而是他们在经历了严肃的学术训练后,拥有了自由选择的能力,当你有足够的知识和能力时,才有资格选择你想要的生活方式,而不是被生活逼迫着去接受命运的安排。 芬兰的快乐教育为何能“成功”?因为它国小民富、社会保障完备,一个人考不上大学政府还能兜底;美国为何敢宽松?因为它有美元霸权撑着,能靠全球产业链收割红利。 而中国呢?我们要靠14亿人自己拼,从造飞机、研发芯片,到打通产业链,每一份成果的背后,都写着“自力更生”四个字。 教育,从来都不该是一个童话,它不是撒下一把种子,春暖花开时就能迎来满园芬芳,教育是风雨中育苗,是修剪杂枝、施肥除虫,是在严寒酷暑中默默等待开花的那一刻。 这世界从不缺“快乐”的童年,但能让孩子长大后面对现实依旧从容微笑的,不是小时候的轻松,而是背后的坚韧与准备,别再幻想“快乐教育”能拯救一代人,它真正拯救的,往往只是有底气“补课”的精英后代。

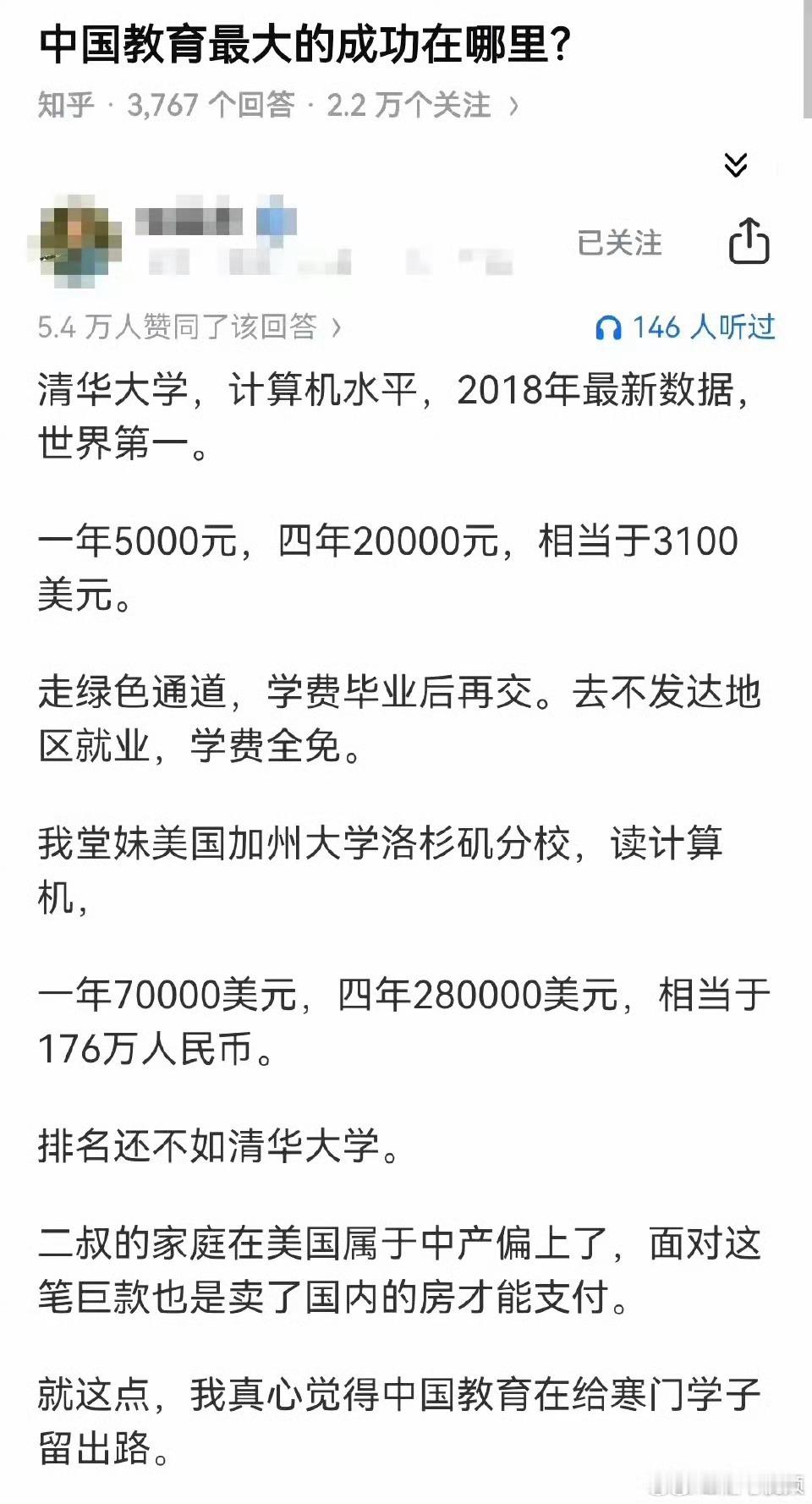

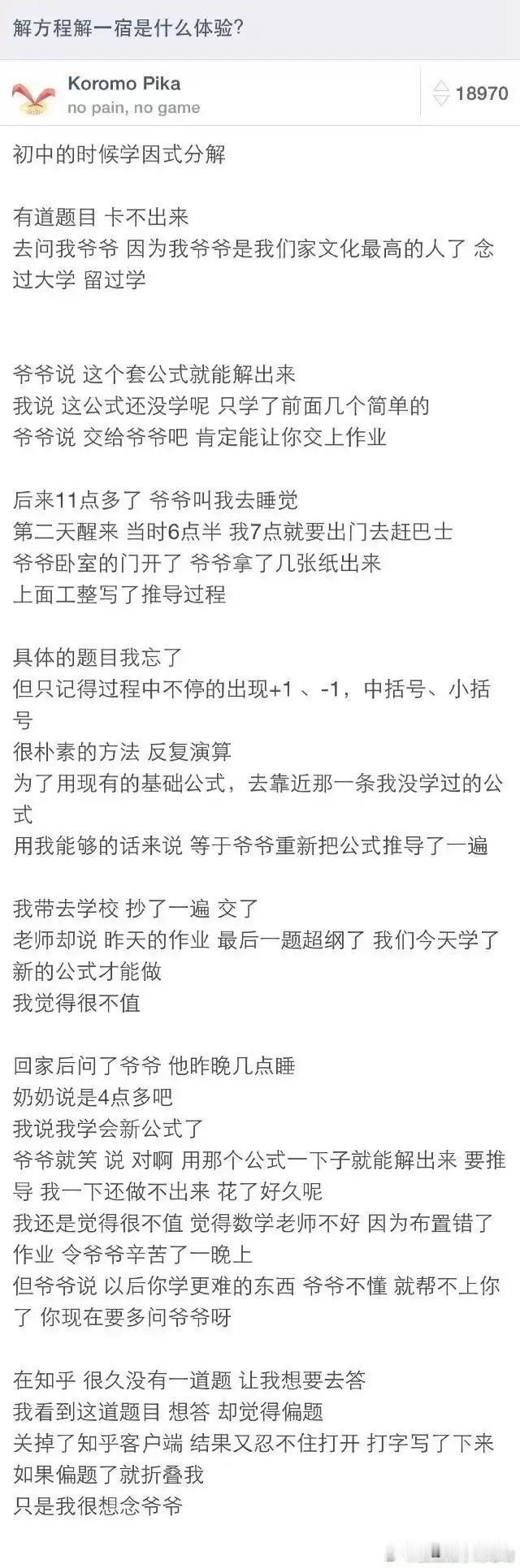

![大学放学还要妈妈接,室友问我自己是不是活不了[裂开]](http://image.uczzd.cn/11086125995596200271.jpg?id=0)