1975年,在功德林关押25年之久的军统特务周养浩被特赦出狱,国家准许他去任何地方,可他重获自由后提出的第一个要求,就是去台湾投奔蒋介石,最终是否如愿呢?

这个被称作“书生杀手”的男人,年轻时曾是上海法学院的高材生,笔杆子下藏着狠辣手段。投身军统后,他参与策划皖南事变,在息烽集中营设计各种酷刑,双手沾满革命志士的鲜血。1949年国民党败退时,他任贵州保安司令部副司令,执行“坚壁清野”计划,炸毁桥梁道路阻碍解放军,直到1950年在昆明被捕,开始了漫长的改造岁月。功德林里,多数战犯通过学习劳动逐渐认同新政权,1959年首批特赦时,溥仪等33人主动留下,但周养浩不同。他熟读文史资料,尤其关注台湾动向,能准确背诵蒋介石每年的“告台湾同胞书”。在他心中,自己是国民党中将,理应回到那个自视为“正统”的阵营。

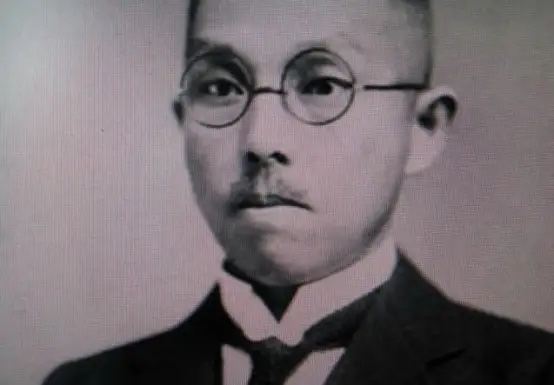

特赦名单公布时,58岁的周养浩戴着磨边眼镜,在“去向”栏工整写下“台湾”。整个功德林,百余名战犯只有三人做此选择。大陆方面很快履行承诺,发放2000元港币路费——这相当于普通工人三年工资,还安排车辆送到罗湖口岸。他以为踏上的是归乡路,却不知前方是冰冷的现实。

台湾当局三个月前就密令各口岸,将大陆特赦人员视为“统战工具”,严禁入境。在香港启德机场,移民官员荷枪实弹,递来的不是欢迎,而是一份苛刻条件:必须在香港媒体公开反共,否认功德林改造经历,以“政治难民”身份申请居留。这对周养浩是莫大羞辱——台北“忠烈祠”里,他的牌位早已被供奉为“殉国烈士”,如今却要否定自己换取入境资格。更关键的是,当时台湾处于戒严高峰期,蒋经国推行“勘乱救国”,对任何“统战渗透”严防死守,即便旧部赴台也要三轮审查,何况是被共产党特赦的战犯。

在九龙的小旅馆,周养浩煎熬了42天。大陆方面传来消息,可随时返回,按起义人员待遇安排工作,与家人团聚。台湾却毫无松动,甚至暗示不配合就追究“通共嫌疑”。这时,一份香港报纸改变了他——昔日军统同僚沈醉在大陆担任文史专员,公开写回忆录。他突然明白,自己坚守的“党国忠诚”,在台湾眼中不过是颗棋子。那些曾并肩的名字,在台北权力圈早已边缘,“反攻大陆”不过是政治口号。

1975年11月,他飞往旧金山。美国有妻弟,更有远离两岸政治的自由。在加州奥克兰,他开了家小杂货店,每天读两份报纸:亲台的《世界日报》和大陆的《人民日报》。这种矛盾,恰是他内心的写照——融入不了美国,又对两岸变化充满复杂情绪。直到1990年病逝,他在信中写道:“当年写‘台湾’,以为是回故乡,后来才懂,政治上哪有真正的故乡?”道尽冷战中政治流亡者的宿命。

周养浩的经历,是个人与时代的交织。作为国民党特务中层,他的前半生被党国叙事塑造,政权更迭后仍困于旧身份;作为特赦战犯,后半生成了两岸博弈的注脚。大陆的宽容,是新政权的自信展现;台湾的拒绝,是意识形态的警惕——他的存在,会戳破“党国精英皆殉难”的神话。