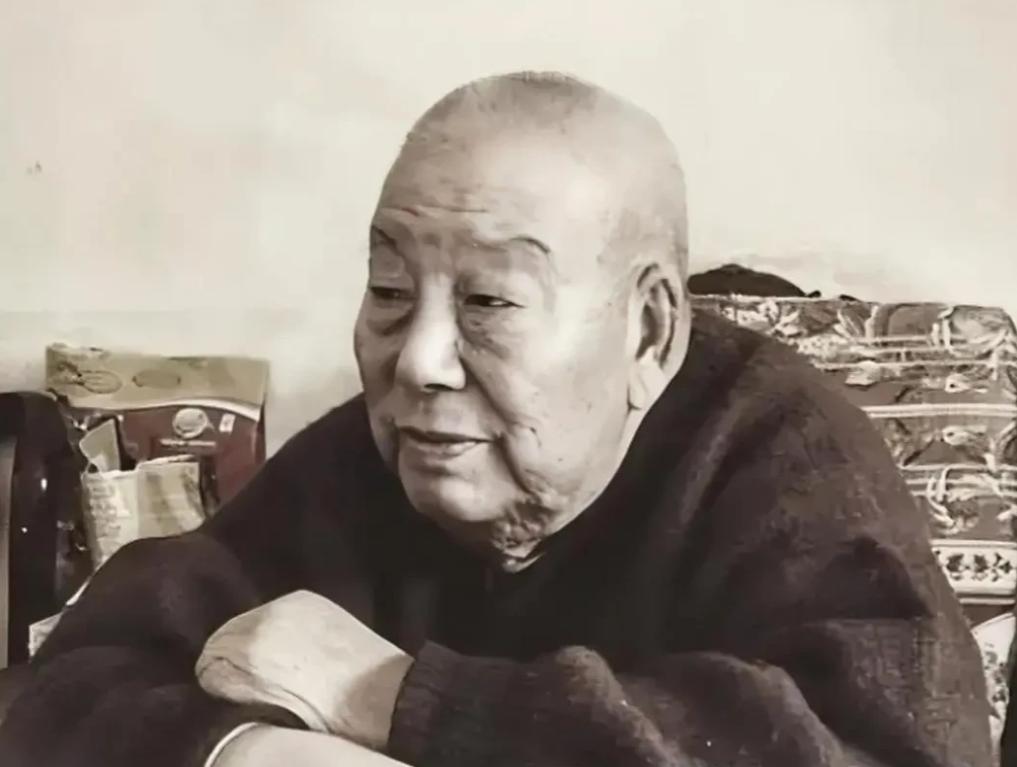

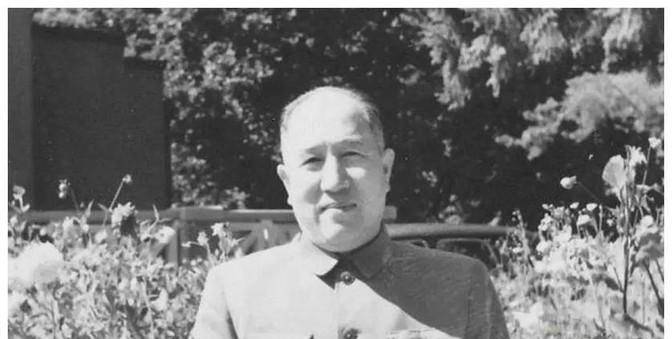

“犯了错就枪毙我好了!”1951年,美军20辆坦克向志愿军阵地冲去,可炮兵却没接到开炮的命令。危急时刻,小战士高喊一声,独自一人冲上了炮位。 1929年的太原狄村,旱季的黄土沟壑里飘荡着苏家婴儿的啼哭。 这个被唤作"吊蛋"的男婴,在晋商故里的贫瘠土地上开始了跌宕人生。 父亲苏老四给地主扛活累弯了腰,母亲王氏在茅屋土炕上咳血而亡时,襁褓中的四弟妹早已成了乱葬岗的野魂。 十六岁那年,当八路军的二姐夫将驳壳枪塞进他皲裂的手掌,狄仁杰故里的古槐树下,少年握枪的姿势已透着与年龄不符的老练。 1948年秋的冶峪山防御战,成为苏吊蛋军事生涯的首个转折。 阎锡山部队的马克沁机枪将山石削去三寸,19岁的苏吊蛋左腿被三颗子弹贯穿。 战地卫生员用烧红的刺刀剜出弹头时,他咬碎了三根木棍。 未等伤口结痂,这个倔强的山西后生拖着残腿重返前线,在狼坡山战役中带五名战士炸毁敌军机枪阵地,右肩胛骨嵌入的弹片成为永久的军功章。 1950年冬,辽河平原的炮兵训练场上,苏吊蛋创造了令苏联教官瞠目的奇迹。 面对移动靶标,这个不识字的战士展现出惊人的空间感知力,28天速成训练后,五发穿甲弹全部命中靶心,误差不超过巴掌大。 当部队跨过结冰的鸭绿江时,他抚摸着54式122毫米榴弹炮的膛线,仿佛触摸到命运齿轮转动的轨迹。 1951年7月27日晨,朝鲜战场的晨雾裹挟着柴油味。 美军陆战一师的M26潘兴坦克群碾过临津江支流,履带卷起的泥浆溅在苏吊蛋隐蔽的观测镜上。 通讯兵反复拍打报话机的绝望,与指挥部失联的107分钟里,这个炮兵排长完成了军事史上的经典决策。 当第20辆坦克进入1500米最佳射程时,他踹开犹豫的装填手,独自完成装弹-瞄准-击发的致命连击。 首发炮弹精确切断指挥坦克履带的戏剧性场面,源自苏吊蛋对美军战术的深刻洞察。 通过三天三夜的潜伏观察,他摸清了敌装甲纵队每47分钟轮换的规律。 第二发高爆弹穿透坦克观察窗的瞬间,飞溅的金属射流在车体内制造了地狱般的回响。 当剩余坦克慌乱转向时,他利用提前测算的提前量,三发穿甲弹在800米距离上完成"三箭穿心"。 1951年国庆观礼台上,毛泽东的目光掠过这个浑身弹痕的年轻士兵。 听闻"苏吊蛋"的乳名,主席用毛笔在宣纸上写下"兆丹"二字,笔锋转折处暗含对红色江山的期许。 周恩来指着西花厅的丹桂解释,"丹心赤忱,兆民之福",这份期许伴随他走过狄村砖厂的煤灰与耐火材料厂的高温。 1961年的秋雨里,太原耐火材料厂的告示栏贴出处分决定时,曾经的战斗英雄正在窑炉前搬运镁砖。 十八年蒙冤岁月中,他珍藏的军功章在樟木箱底沉默,却将毛主席题名的报纸裱糊成床头唯一的装饰。 当1979年平反通知书送达时,花甲老人对着太行山方向敬了个标准军礼,夕阳将他的影子拉得如同当年那门战功赫赫的反坦克炮。 新世纪曙光中,当"找英雄、颂英雄"活动揭开尘封的档案,人们惊讶地发现,那位在厂区义务扫雪二十年的老工人,正是朝鲜战场战术教材首页的案例主角。 他的故事如同那门54式火炮的弹道,在时代苍穹划出永恒的精神抛物线,从太原城墙的弹孔到朝鲜战场的硝烟,从毛主席的砚台到现代化车间的钢钎,诠释着中国军人最质朴的忠诚与担当。 主要信源:(中华魂——隐功埋名40载 老农原是大英雄)