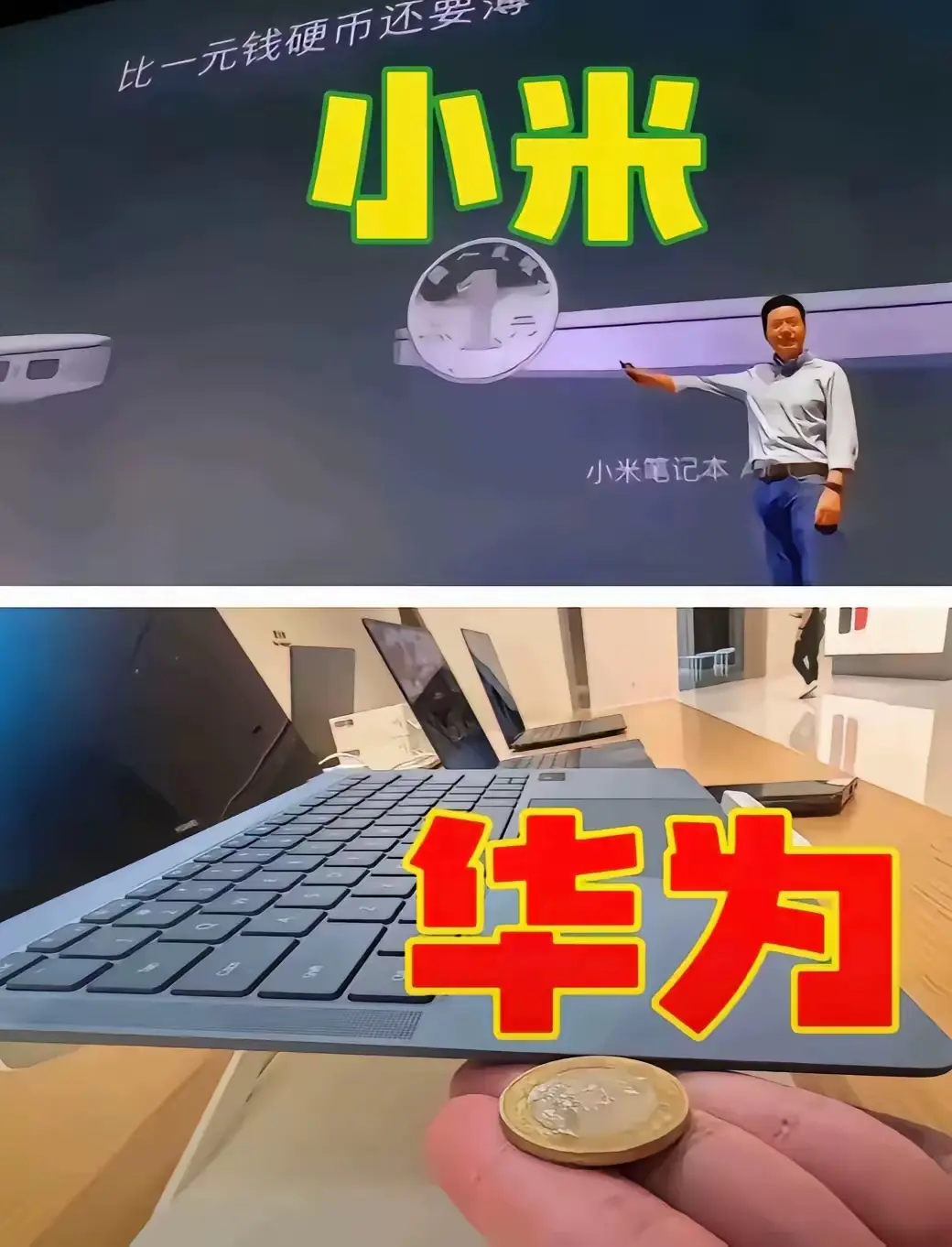

背后的逻辑其实很现实。清华、北大的顶尖人才确实很多去了硅谷,但仔细观察会发现,他们在美国往往陷入一种“尴尬境地”——接触不到核心技术。比如硅谷公司的核心算法团队,华人工程师占比很高,但真正能接触底层代码和战略项目的往往是本土白人。这种“玻璃天花板”让许多精英空有才华,却难有突破。 反观国内,虽然流失了大量顶尖人才,但留下的“二流、三流”群体反而成了中坚力量。这背后有几个关键因素:一是中国的产业升级创造了大批机会。比如华为早年给应届生开百万年薪,表面看是“高薪抢人”,实则通过实战项目让年轻人快速成长。许多本土工程师在5G、光伏、高铁等领域从零起步,硬是靠迭代积累超越了国外技术。 二是国内市场的庞大体量提供了试错空间。像移动支付、新能源车这些领域,欧美还在纠结技术路线时,中国已经通过海量用户反馈快速迭代,哪怕技术不是最顶尖,也能靠应用场景碾压对手。 更讽刺的是,美国对华裔科学家的排挤反而“助攻”了中国。比如2020年后,美国以“国家安全”为由大规模调查华裔学者,连研究纳米材料的教授都被怀疑“窃密”。这种环境下,不少人才选择回国。中芯国际的梁孟松就是个典型——他在台积电和三星都被当“工具人”,到了中国却能带队突破7纳米芯片,三年完成别人十年的技术跨越。类似案例越来越多,以至于美国智库开始担忧“中国正用我们的排斥政策反向收割人才”。 当然,国内的问题也不容忽视。曾有航天工程师张小平因年薪12万离职,结果他参与的火箭接连失败,单位这才发现“临时工”才是核心技术骨干。这种荒诞暴露了部分体制内机构对人才价值的漠视。但换个角度看,正是这些教训推动了改革。如今各地“抢人大战”给房补、保底年薪,华为“天才少年”计划直接对标硅谷薪资,本质上是在用市场化的手段纠偏。

![破案了,用华为电脑的可能都在贵宾室[doge]](http://image.uczzd.cn/5241383373338450766.jpg?id=0)