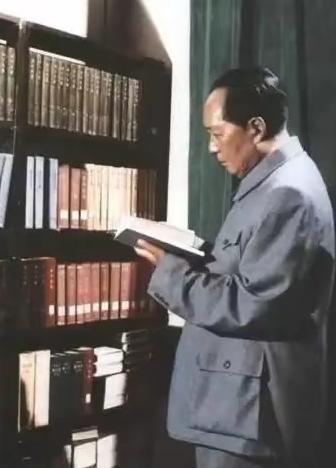

提起毛泽东,人们往往想到他在中国近现代史上的重大影响。但如果把视角拉近一点,看看他个人的成长轨迹,会发现他其实是个非常热爱学习、痴迷读书的人。 很多人可能不知道,毛泽东不仅读书多,而且会读书,更难得的是,他懂得怎么把书里的知识和现实问题结合起来用。这也是他一生成就卓越的重要原因之一。 说到读书,毛泽东的方式其实很特别。他常说自己读过“两部大书”:一是“有字之书”,也就是我们通常说的书本;另一部,是“无字之书”,也就是大自然、社会现实和人民群众。 这话听起来挺玄乎,但其实意思很简单:除了从书本里学知识,更要从生活中学经验。 毛主席这一生走南闯北,不论是战争年代还是和平建设时期,他都非常重视“实地考察”。这不是单纯为了政治目的,很多时候他是主动去“看世界”。 他把现实社会当作一本活书来看,哪里有问题,哪里就值得研究。比如农民怎么种地,工人怎么干活,老百姓的生活怎么样,他都愿意花时间去了解。因为他知道,光靠书本是解决不了中国那么复杂的实际问题的。 反过来讲,他在读“有字之书”的时候也非常认真,而且读得很深。他读书有个特点,就是绝不囫囵吞枣,拿到书后喜欢做批注、画重点,经常是一边读一边思考。 他还特别喜欢从历史、哲学、军事、经济等不同领域吸取营养。像《资治通鉴》《孙子兵法》这类古籍,他不仅读过,还能结合当时的现实做出分析。后来他在革命和建国过程中提出的很多战略思想,其实都能在这些阅读和思考中找到影子。 不过,他并不盲目崇拜书本上的内容。毛主席读书最大的一个特点就是“带着问题读”,读完后要自己琢磨,能不能解决现实的问题?能不能应用到实践中?这一点对我们今天其实很有启发。 现在很多人追求读很多书、看很多知识内容,但读完就放那儿了,很少去思考这些东西到底有啥用。毛主席读书,是为了“用”,而不是为了“装”。 再说到“无字之书”,其实这也是毛泽东读书观念中很核心的部分。他认为真正重要的知识,有很多不是写在书里的,而是在社会中流动的。 人民群众的生活状态、国家的经济发展情况、社会的各种矛盾,这些都是活生生的“教材”。而要读懂这些,就不能光坐在屋里看书,必须得走出去、看进去、思考清楚。 毛泽东主张“从群众中来,到群众中去”,其实就是这个思路。他通过大量的实地调查,才能准确判断国家的发展方向,制定符合实际的政策。 在今天这个信息爆炸的时代,我们拥有获取知识的手段远比过去多,但真正能把知识用起来的人却不多。很多时候,我们陷入“读得多、想得少、用得更少”的误区。对比来看,毛泽东的学习方法其实挺值得我们借鉴。 他不是一味追求读多少书,而是注重读得“透”,更注重“读完之后能干啥”。读书不仅仅是获取信息,更重要的是形成自己的见解,并且有能力把它转化为解决问题的手段。 还有一点也很关键,那就是毛主席读书从来不局限在一个领域。他是一个很杂家型的人,什么都看,什么都研究。 他的知识结构非常丰富,这使他在面对复杂问题时,有更强的判断力和综合能力。我们也可以从中学到一点,那就是不要给自己设限,学什么都不吃亏。 就像毛主席读兵书的时候,不只是为了打仗,也是在训练战略思维;读历史书,不只是为了知道过去,更是为了看清未来的方向。 总结来看,毛泽东读书的“奥秘”其实没有多神秘。说到底,就是三个词:肯读、会读、善用。他之所以能将马克思主义与中国的实际国情结合得那么好,就是因为他读懂了“书本”和“社会”这两本大书。 对于今天的我们来说,无论是学生、职场人,还是创业者,都可以从中得到启发:读书不只是为了知识的积累,更是为了提升自己解决问题的能力。 毛主席的读书精神,不是读书为了显得有文化,而是真正把知识当成一种行动的力量。这种精神,即便放在当下,依然不过时。