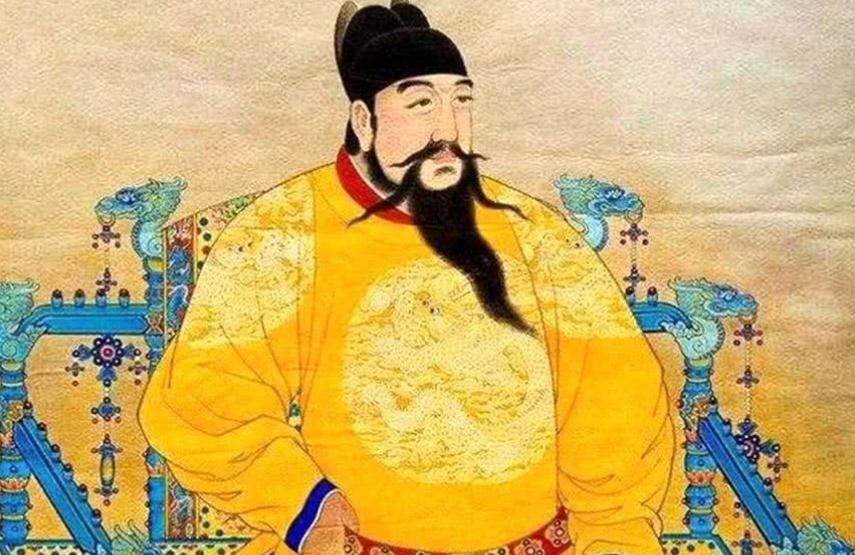

当三宝太监的宝船停靠在古里港时,大明王朝的卫所旗帜插遍南洋诸岛。历史教科书里“万国来朝”的盛景,掩盖了帝国扩张的深层逻辑——这不是文明的播撒,而是权力焦虑催生的地缘赌博。 南洋幻影:殖民前夜的制度套利 1407年设立的旧港宣慰司,标志着明朝南洋战略的实质转折。史料记载,巨港驻军达5600人,远超当地土邦总兵力。这种以军事据点为核心的“卫所殖民”,本质是制度套利:利用朝贡体系的法律真空,将军事要塞伪装成贸易中转站。《瀛涯胜览》记载,马六甲卫所的汉人商贩数量在1430年突破2万,垄断香料贸易利润的70%。 但数据背后的真相令人窒息:爪哇岛的锦石卫所,明军实际控制范围不超过港口半径5公里;苏门答腊的巨港驻军,每年消耗白银12万两,远超当地赋税收入。这种用财政黑洞支撑的“实控驻军”,不过是帝国虚荣的政治表演。 东北困局:奴儿干都司的权力真空 永乐帝在黑龙江流域设立的384个卫所,构成史上最庞大的纸上疆域。三万卫的屯田记录显示,每名军户需开垦50亩土地,但实际平均产出不足8石,仅为中原地区的三分之一。当佟答剌哈率50艘战船巡弋黑龙江时,女真部落正将明朝赏赐的丝绸拆解制箭——朝贡体系的物质交换,演变成军事对抗的技术升级。 考古发现更为讽刺:奴儿干永宁寺碑文用四种文字歌颂明廷威德,但周边50公里内未发现任何明代驻军遗址。这种“碑文治国”的荒唐,暴露了边疆治理中象征性统治的本质。 西域迷途:使团外交的认知陷阱 陈诚五使西域的壮举,被包装成“中亚臣服”的证明。实则《西域行程记》透露,帖木儿帝国接待明使的“馆驿”,实为临时征用的商队客栈;撒马尔罕的“大明使馆”,不过是租用民宅挂匾了事。明朝对西域的认知,始终停留在“重译而至”的异域想象中——当瓦剌骑兵已装备奥斯曼火器时,大明使臣还在记录“其俗披发左衽”。 这种信息茧房导致致命误判:1449年土木堡之变,本质是朝贡体系情报失效的代价。号称“巡视三十国”的外交成果,在也先的铁骑面前薄如蝉翼。 霸权泡沫:朝贡经济的反噬效应 明朝扩张的本质,是用朝贡贸易逆差购买政治权威。据统计,每次下西洋赏赐物品价值约为朝贡物的17倍,郑和船队七次远航累计亏损白银600万两。这种“财政出血式”扩张,最终催生了白银货币化危机——当西班牙白银通过吕宋涌入时,明朝的虚假繁荣已被戳破。 考古学家在南海沉船中发现大量未拆封的赏赐瓷器,这些被东南亚贵族当作建筑材料的贡品,成为朝贡体系荒诞性的最佳注脚。所谓“实控几十万平方公里”,不过是地图开疆的幻术;而“汉人多于土人”的传说,在DNA检测中显形:现代马来西亚华裔的北方汉族基因占比不足12%。 南京静海寺残碑上的“万国咸宾”四字,在夕阳下泛着冷光。明朝的扩张叙事,实为权力焦虑与财政幻觉的混合产物。当我们在民族主义滤镜下重读这些“海洋壮举”时,更应警惕历史叙事的泡沫化倾向——真正的强国从不需要用虚张声势的卫所数量,来证明自己的伟大。