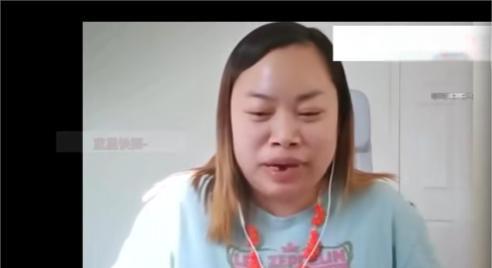

2019年,一名中国女子在美国战舰上用中文警告中国海军,她事后接受美国媒体的采访时,却表现得十分自豪和得意,称再来一次她还会这样做。 2019年,一幕令人痛心的场景发生在中国黄海。 美国海军一艘战舰非法闯入中国专属经济区,面对中国海军正当而坚定的驱离警告时,舰上却传来一句流利的中文:“我们正在例行巡航。” 说这句话的人,不是美国白人,也不是翻译机器人,而是一名华裔女子——郑浩儿。 这不是电影,也不是讽刺小说,而是真实发生的事件。 一个有着中国血统、讲着一口地道中文的女子,站在外国战舰上,用自己祖国的语言为异国军队在中国海域“开路”。 她的身份不仅是一名美国海军士兵,更是一位中国移民后裔,童年在中国长大,青春在异乡挣扎。 但她却在中美对峙的敏感时刻,选择用中文对祖国说出“我们没有敌意”的假象,掩盖了这场军事挑衅的本质。 令人愤怒的是,这位名叫郑浩儿的女子在事件之后接受了美国媒体采访时,竟面带微笑、满是自豪地表示:“如果再来一次,我还会这么做。” 她口中的“忠诚”对象,早已不是她的祖国与民族,而是那个长期压榨移民、歧视亚裔的国家。 “汉奸”二字,在近现代史上令人痛心,从汪精卫到陈公博,无一不是背叛民族、祸国殃民的代名词。 而今天,在没有硝烟的对峙中,郑浩儿用母语替异国传声,这种“新时代的语言背叛”,更是对民族尊严的一种羞辱。 她明知这场所谓的“例行巡航”实为赤裸裸的军事挑衅,却选择站在对立面,为美舰“人情化包装”。 试图以“文化背景”拉近距离,以“语言优势”模糊主权对抗,这是极端危险的政治软刀子——锋利、阴冷、难以防范。 有人可能为郑浩儿辩护,说她“只是为了身份”,是美国严苛的移民制度把她逼上这条路。 但更大的问题是,她为何在获得机会后,选择完全投入异国阵营,甚至主动走到祖国的对立面? 郑浩儿从上海搬到了美国,因外貌与肤色受到校园霸凌,长期无法融入白人社会,因为不是高技术人才,也始终未能获得绿卡。 她参军的初衷也十分简单,能够在美国人面前挺直腰板,再一个就是要拿到美国护照。 这样的“交易式忠诚”,一旦达成目标,便迅速蜕变为对原生文化的疏离与背弃。 为了讨好美国主流社会,她戴上军帽、操着口号、奉命传话。 为了摆脱“亚裔标签”的桎梏,她甘当他国对华战略棋盘中的一枚“本地化棋子”。 而她对中国的感情,似乎早已在那一声“例行巡航”的中文广播中,冷酷地终结。 事件发生后,美国媒体高调宣传郑浩儿,将其包装成“忠诚的亚裔军人”“族裔融合的典范”。 可这些赞美,实则不过是将她当作一枚政治工具,利用她的华人身份,来给美国军舰在中国海域的非法行动披上一层“多元文化”的外衣。 而在中国,愤怒与指责几乎是一致的。 从微博到知乎,从官媒到自媒体,郑浩儿的名字迅速成为“汉奸”的现代代言。 人们不仅质疑她的选择,更反思这种“文化叛变”背后的移民政策、身份认同以及舆论战场。 在民族情感面前,背叛者没有模糊地带,她可以是美国的士兵,但永远不能再自称“炎黄子孙”。 诚然,并非所有海外华人都会作出类似的选择。 但郑浩儿事件却暴露出一个不容回避的现实,部分华裔在长期的文化冲突与身份焦虑中,走上了认同异国、否定故土的危险之路。 他们或许没有举起枪,但用语言、媒体、身份,参与了对祖国的舆论打压、政策操弄,甚至军事挑衅。 他们用中文为外国势力背书,这种“内部蚕食”远比外部对抗更具渗透性与破坏性。 信息来源:观风闻——忠告华裔美军士兵