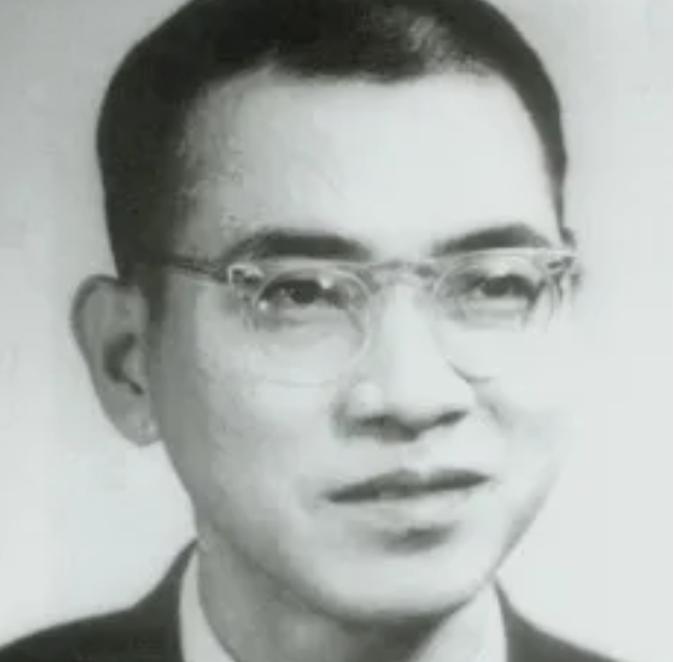

1953年,陈景润毕业后分到北京四中教书,学校却因口齿不清辞退他。之后他摆摊租书,艰难度日。然而一个人的出现,却让他得到了去厦门大学工作的机会。 1953年,陈景润从厦门大学数学系毕业,成为新中国培养出的第一代高等教育人才之一。 那时,国家百废待兴,对科学技术和教育极为重视,尤其迫切需要一批能在基础学科领域做出贡献的青年学者。 因成绩优异,陈景润被分配至北京四中任教,起点颇高。 但是这段教师生涯却极短暂,很快便戛然而止,成为他人生中一个不堪回首的插曲。 陈景润自幼性格内向,沉默寡言。 他虽然数学天赋出众,但口齿不清,发音含混,讲课不够流畅,导致课堂效果欠佳。 北京四中作为全国知名重点中学,对教学质量有极高要求。 不久,学校便以“不适应教学工作”为由将他辞退。 彼时他年仅二十多岁,刚毕业不久,忽然失去工作,对他打击极大。 无奈之下,陈景润带着极度失落的心情,回到了家乡福建福州。 家境贫寒,他无法依靠父母生活,只能想方设法养活自己。 最终,他选择在福州街头摆摊租书维生,将自己珍藏的中外文学、历史、科学类书籍摆在地摊上供人借阅。 每天清晨,他早早起床占地,支起小摊,面对人来人往的行人,守着那堆心爱的书度日。 白天,他靠租书挣点微薄的收入,晚上回到简陋的住所,便继续自学数学。 他从来没有怨天尤人,也没有对命运妥协,而是像一根竹子般默默生长,哪怕无人问津,也不曾停止对理想的执着追求。 正是在这段人生最黑暗的时光里,一位重要人物的出现,改变了他的命运,那就是厦门大学时任校长、著名经济学家王亚南。 王亚南是陈景润的老校长,他学识渊博,思想开放,曾留学德国,深受西方科学与民主思想熏陶。 他不仅在经济学领域建树卓著,也是我国高等教育改革的先驱之一。 在任厦门大学校长期间,他致力于拔擢有才华的青年学者,注重实才实学,而不是拘泥于表面形式。 某次厦门大学校友聚会中,有人谈及陈景润的遭遇,说他在北京教书因口齿问题被辞退,如今居于福州街头靠摆摊糊口。 王亚南闻之震惊,深感惋惜。他回忆起当年在校时陈景润的种种表现:上课时那双专注的眼睛,课后那堆积如山的数学笔记,还有他对哥德巴赫猜想表现出的浓厚兴趣。 他知道,这个青年虽然不善言辞,却拥有不可多得的数学天赋。 王亚南随即做出决定:必须将陈景润重新带回厦门大学! 他亲自写信给陈景润,信中表达了对其学术能力的认可与赞赏,并诚挚邀请他回到母校,担任数学系助教,从事教学与研究工作。 这封信,如一束光照亮了陈景润身处暗夜的心灵。 1955年,陈景润带着感激与希望,重返厦门大学。 他终于重新拥有一张办公桌、一块黑板与一间书房。 从那一刻起,他便再未离开学术世界。 虽然他的语言障碍依旧存在,但学校给予了充分理解与包容,他的课堂虽然朴素,但他以深厚的数学功底逐渐赢得了学生的尊重。 更重要的是,厦门大学为他提供了一个自由研究的环境,让他得以全心投入到数论的研究中。 在厦门大学期间,他开始系统研究哥德巴赫猜想,这个著名的数学难题深深吸引着他。 他潜心研读国内外数学期刊,自学高等数论,常常废寝忘食。 厦大的图书馆、陈旧的课桌、简陋的寝室,都成了他思想飞跃的见证。 1957年,他发表了第一篇关于数论的论文,并很快崭露头角。 王亚南多次在学术会议中推荐他,使他逐步进入更广阔的数学圈子。 1957年,在王亚南的推荐下,陈景润被调往中国科学院数学研究所,师从华罗庚,这成为他事业的真正起点。 此后,他潜心研究哥德巴赫猜想,最终于1973年提出“1+2”成果,即“每个充分大的偶数都是一个素数与一个不超过两个素数乘积之和”,震惊世界。 他那幅在高楼天台上披着棉衣演算公式的照片,成为中国科研奋斗者的象征。 而这所有的一切,从一个街头摆摊的落魄青年,到震撼世界的数学家,其命运的转折点,就起始于福州街头那一封来自母校的信,起始于王亚南校长的知遇与信任。 信息来源:据《厦门大学校史(1921-2000)》记载,王亚南校长曾在校务会议上强调:"要给特殊人才创造特殊环境。"这种不拘一格用人才的举措,为新中国培养出首批基础科学领军人物。