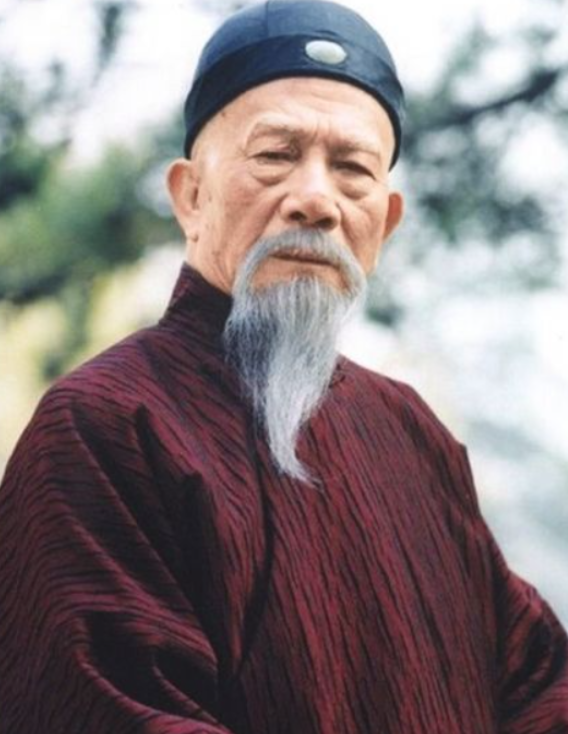

这位看似面慈心善的白胡子老人却是晚清最为狂狷的文人。他既看不起力挽大厦将倾的曾国藩,也看不起收复新疆的左宗棠。他就号称是湖南第一才子的王闿运。 1864年春,南京城破,太平天国灭亡。 曾国藩在湘军大营里摆宴庆功,却发现有一个人缺席了。 这个人就是王闿运,湘军幕府中最特立独行的文人。 曾国藩派人去请,王闿运直接拒绝。理由很简单:远道而来不是为了吃饭。 这种当众打脸的行为,让曾国藩颜面无光,但又不好发作。 王闿运的狂傲在湘军幕府中人尽皆知。自称"湖南第一才子",看不起周围的同僚,更看不起曾国藩的保守治学方式。 两人的矛盾从一开始就注定了。 1862年,王闿运进入曾国藩幕府,满怀雄心。 希望能在这位权倾天下的湘军统帅身边施展才华,实现治国平天下的理想。但现实很快给了当头一棒。 曾国藩重用的是胡林翼、李鸿章这样的实务派。 对于王闿运这种满腹经纶但不懂军务的书生,态度相当冷淡。 重要军机从不征询意见,文件起草也轮不到王闿运。 被边缘化的愤怒让王闿运开始公开挑衅,在幕府会议上直言不讳地批评曾国藩的战略,在私下场合更是毫不掩饰对这位"圣人"的不屑。 矛盾在南京城破后彻底爆发,曾国荃邀请王闿运撰写《湘军志》,本想为湘军歌功颂德,却没想到王闿运下笔如刀,专揭湘军的黑暗面。 《湘军志》中详细记录了湘军的腐败行为。军官贪污军饷,士兵抢掠民财,将领争功夺利,书中还记录了曾国荃攻破南京后的屠杀暴行。 曾国荃看到初稿后暴怒,要杀王闿运,幸好曾国藩出面阻拦,但这本书的刊印被禁止了。 郭嵩焘甚至亲自动手毁掉了印版,试图彻底湮灭这段历史。 但王闿运的弟子们在四川重新刻印了这本书,《湘军志》开始秘密流传,成为研究太平天国战争的重要史料。 这让曾氏兄弟更加愤怒,却又无可奈何。 王闿运与左宗棠的冲突同样激烈,左宗棠批评王闿运"太过狂悖",王闿运立即反击,指责左宗棠"将兵十年,读书四纪"却不知礼贤下士。 王闿运嘲笑左宗棠"烧洗脸水饤锅",暗指其靠运气升迁,没有真才实学。 离开湘军幕府后,王闿运的狂傲行为变得更加肆无忌惮。 晚年丧妻后,不纳妾却与侍女周妈同居,还经常带着周妈出席各种宴会。 这种行为在保守的士大夫阶层中引起轩然大波。 一个读书人公开与下人同居,还毫不掩饰,这在当时被视为有伤风化。但王闿运根本不在乎外界的议论。 更离经叛道的是王闿运的收徒标准。 传统的师傅只收读书人为徒,王闿运却收了木匠齐白石、铁匠张仲飏、铜匠曾招吉。这种做法在当时前所未闻。 齐白石初到王闿运门下时,诗作被师傅嘲讽为"薛蟠体"。 但王闿运并没有因此拒绝这个木匠弟子,反而耐心指导,最终帮助齐白石在文人圈中站稳脚跟。 王闿运的学术造诣确实深厚。专攻《春秋公羊传》,著有《周易说》《尚书笺》等十余种经学著作。 弟子中出了廖平、刘光第、杨锐等名人。 但学问再好也无法掩盖性格上的缺陷。王闿运的狂傲让很多人避而远之,即使是支持者也经常被挤兑得下不来台,这种性格注定了孤独的人生。 1916年,83岁的王闿运在成都去世。 临终前自题挽联:"纵横计不就,空余高咏满江山。"这副对联准确概括了一生的遗憾和不甘。 曾国藩去世后,王闿运写了一副挽联。"异代不同功,龙蛇遗恨礼堂书",暗讽曾国藩没有完成经学著述的遗憾。 即使在悼念死者时,依然不忘挖苦几句。 王闿运担任清史馆馆长期间,因为讽刺袁世凯复辟而辞职。 这种不合时宜的率直,让政治生涯再次遭遇挫折。但王闿运依然不改初衷。 民国初年,各方势力都想拉拢王闿运,但这个老头子谁都看不上,谁的账都不买。 王闿运的弟子们对师傅的评价分化严重。 杨度称其为"一代儒宗",但也有弟子私下抱怨,师傅的刻薄和狂傲,这种矛盾评价贯穿了王闿运的一生。 王闿运的狂傲并非无本之木,深厚的学问、敏锐的史识、独特的教育理念,这些都是狂傲的底气。 但过于张扬的性格,也确实限制了更大的成就。 在那个虚伪盛行的时代,王闿运选择了真性情。宁可得罪所有人,也不愿意违背内心的想法,这种坚持既可敬又可悲,既让人佩服又让人叹息。