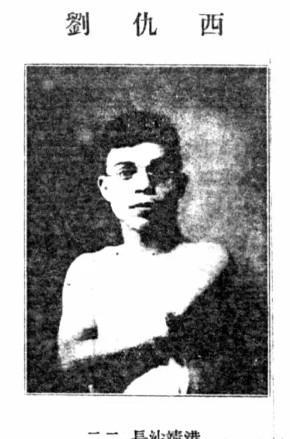

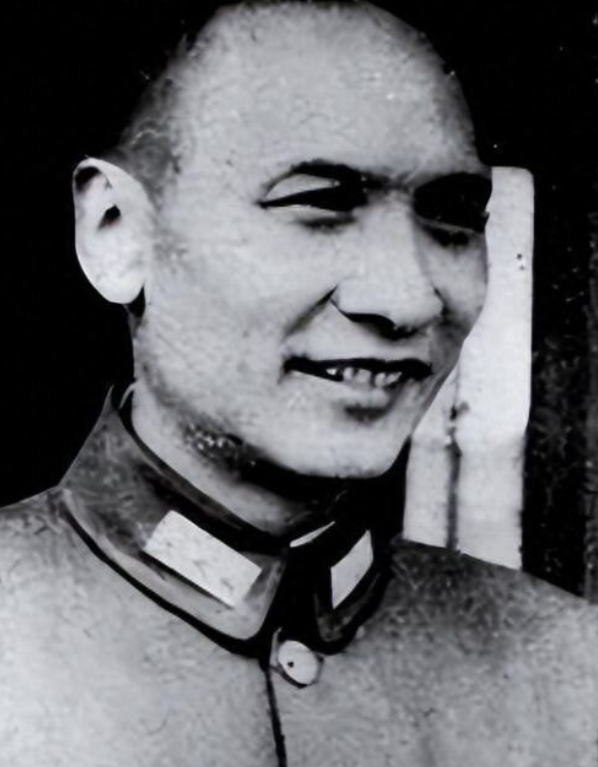

1935年1月,红十军团团长刘畴西在怀玉山区被捕,送到黄埔一期的同学俞济时。俞穿着将军大衣,烤着炭火,抬头看着冻得浑身发抖的老同学,他一句话也没说。他挥挥手,让人把刘带走。 1935年1月,怀玉山区寒风凛冽,血腥气弥漫,红十军团残部被逼入绝境,军团长刘畴西右臂负伤,却依旧率部奋勇突围,却在许坞被国民党军队重重包围,弹尽粮绝之下,这位“独臂将军”最终昏迷在雪地中,被俘时衣衫褴褛、浑身冻僵,而押送他的,正是黄埔军校第一期同学、时任国民党“剿匪”指挥官的俞济时。 当刘畴西被押解至俞济时的指挥部时,炭火盆噼啪作响,俞济时身裹将军大衣,静静凝视着昔日同窗,二人皆为黄埔一期学员,曾一同参与东征、南昌起义,在战火纷飞里结下生死情谊,但此刻,炭火映照的不仅是两张憔悴的面孔,更是两条截然相反的道路:一个选择共产主义信仰,宁死不降;一个效忠国民党政权,奉命“剿匪”。 俞济时的沉默,或许比千言万语更富深意,他身为蒋介石嫡系将领,深知刘畴西的价值,刘畴西乃黄埔一期生,是军事人才,更是中共赣东北根据地的核心人物,若能劝降,无疑是对红军的沉重打击,但面对冻得发抖的老同学,他最终只是挥了挥手,示意士兵将人带走,这一动作,既是对军令的服从,也是对旧情的割舍。 1927年起义部队南下潮汕时遭遇严重失利,俞济时和刘畴西就此分开,俞济时在战斗中被俘,后设法回到国民党一方,凭借黄埔军校的出身背景,且深得蒋介石信任,刘畴西得以逐步晋升,后他前往湘赣地区,出任红十军团军团长,于反围剿作战里屡立战功。 两人的选择,折射出大革命失败后知识分子的两条出路,有人选择妥协,有人坚守信仰。俞济时并非天生的“刽子手”,他在淞沪抗战中曾腹部中弹仍死守阵地,在万家岭战役中率部击溃日军,证明其军事才能与爱国情怀。 但在“剿共”问题上,他始终是蒋介石的忠实执行者,这种“各为其主”的立场,让他在面对刘畴西时陷入两难,既无法违背军令,又难以抹去同窗情谊。 黄埔军校第一期的342名学员中,许多人后来在国共两党阵营中兵戎相见,刘畴西与俞济时的相遇,正是这种分裂的缩影,黄维曾当面质问俞济时:“那么冷,你也该叫老同学吃顿好饭,穿件棉袄!”这句话背后,是对人性底线的追问,但俞济时的沉默,或许正是对时代洪流的无奈妥协。 刘畴西被押到南昌后,蒋介石多次派他的黄埔同学来劝降,还许诺高官厚禄,但都被他拒绝了,他在狱中写道:"共产主义的实现,谁也阻挡不了,"1935年8月6日,他和方志敏等人在百花洲刑场高喊"中国共产党万岁"后英勇就义。 相比之下,俞济时的后半生充满争议,他因“擦枪走火”事件失去蒋介石信任,又在淞沪会战中重获重用,但无论战功如何显赫,他始终无法摆脱“剿共急先锋”的标签,1949年,他随蒋介石退守台湾,晚年逐渐淡出政坛,1990年,他在台北病逝,享年86岁。 如果刘畴西与俞济时没有在怀玉山相遇,他们的命运是否会不同?但历史没有如果,刘畴西的牺牲,是革命者对信仰的坚守;俞济时的选择,则是军人在时代洪流中的无奈。 有人说,俞济时连一顿饱饭都不给老同学吃,实在太狠心,但换个角度想,他或许也在用沉默保护自己,一旦开口,可能连最后的体面都留不住,毕竟,在那个年代,信仰的对立早已超越个人情谊。 但换个角度,俞济时的“狠心”或许也是一种保护,他深知刘畴西的刚烈性格,若给予优待,反而可能被国民党内部诟病“通共”,与其让老同学陷入更深的屈辱,不如用沉默结束这场悲剧,这种复杂的人性,或许才是历史最真实的一面。