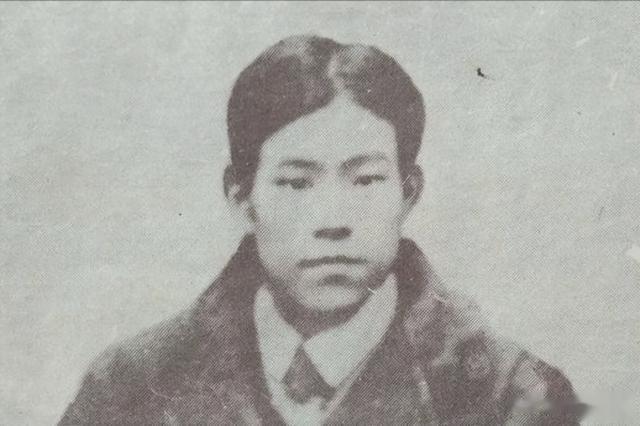

葛健豪

1914年,在湖南长沙的县衙门口,一位裹着小脚年近半百的老妇人引起了路人的注意。

就在刚刚她把一张控诉当地女子学堂的状纸递上了公堂。这个老妇人叫葛健豪,她要告的是县城里的学校。

她对坐在公堂上的县太爷说:我儿子说县城里有女子学校,只要通过考试就能上学,于是我卖了嫁妆,赶紧带着孩子们过来。可是学校一听说我已经48岁就不让我参加考试了,可谁说上了年纪就不能读书了呢?

县太爷毫无表情的哼笑了一声:你想读书,那你说说为什么要读书?

葛健豪说:《师旷论学》中曾说过人的一生都应该不断的学习,而前秦的宣文君直到80岁还在教育学生呢。可见求学本就不该分男女,更不应该因为年龄而将有志之士拒之门外。

最终县太爷被葛健豪的学识所打动,批复了诉状。

葛健豪虽然裹着小脚儿,可思想的开放程度绝对站在了时代的前沿。不仅自己一心求学,还想着带上子女外孙一起到城里上学,甚至卖掉嫁妆也在所不惜。

她的孩子也是个个争气,儿子蔡和森成为了中共早期领导人,女儿和儿媳也都是中国妇女解放运动的先驱。

这个革命的母亲到底是什么来头?出身于封建家族的大小姐为何突然生出了反抗命运的念头?年过50为何还赴法国留学?

晚清时期的大户人家

1865年葛健豪出生在湖南荷叶乡的一处大户人家。那个时期在荷叶乡有三大家族,一个是晚清名臣曾国藩的曾家;一个是江湖女侠秋瑾的婆家王家;第三家就是葛健豪出生的葛家了。不过葛健豪虽说是出身名门,但她的成长方向却跟那些养尊处优的大小姐一点都不同。

父亲本来给他取名叫葛兰英,是希望她温婉大方气质如兰,可她从小就不是个大家闺秀的坯子。虽说针织女红她也是学得也不差,但爬树、捞鱼这些男孩子爱玩的游戏她也一项没落下。

因为这份男儿心性,葛健豪从小没少受母亲的管教,甚至还常常代替哥哥挨打挨骂。反倒是父亲却有几分开明,他打心底里欣赏女儿的这份活力。可是好景不长,葛健豪三岁的时候父亲在一次战事中不幸去世。这下不仅葛家没了顶梁柱,葛健豪也失去了唯一的保护伞。难能可贵的是,她并没有因此放弃与重男轻女的环境做斗争。

五岁的时候,葛健豪看哥哥去私塾上学,便提出也要去念书的想法。和其他旧社会家庭一样,母亲和祖母都坚决反对她上学,并告诉她:女娃娃不用上学,乖乖等着嫁人就行了。但是她并没有就此妥协,专门跑到父亲的牌位前,大声哭诉自己遭遇的不公。母亲终究拗不过葛健豪,将她送进了学堂读书。

晚清时期的女子学堂

葛健豪十分珍惜这来之不易的机会,她勤奋刻苦,甚至比同时期的哥哥学的还要好。

不过当时毕竟还是封建社会,到了婚配年龄的葛健豪,在终身大事上还是得听母亲的,更何况这门亲事是父亲生前就为她定下的。于是16岁的葛健豪嫁到了一户蔡姓人家,丈夫名叫蔡荣丰。

这蔡家原本也是当地的名门望族,靠着祖传的辣酱生意发家致富。可惜祖业传到了蔡荣丰却是每况愈下,而且这位少爷经商的头脑远不及他的吃喝玩乐,总觉得家里的老本儿一辈子花不完,每日只沉迷享乐。

刚嫁到蔡家的时候,葛健豪也尝试过跟丈夫沟通,让他应该好好经营祖业,不要荒废。当惯了少爷的蔡荣丰哪儿听得进去这些话?

所以久而久之,葛健豪也就放弃了。她将精力都用来读书看报,关注社会上发生的大事小情。经年累月下来,葛健豪逐渐对时局的发展形成了自己的想法和判断,而这时候蔡家的经济状况已经不容乐观。为了生计,蔡荣丰不得不托关系在上海机器局谋了个小职员的差事,葛健豪也跟着丈夫搬进了上海。

大城市的繁华再一次让蔡荣丰迷失了方向,他不仅学会了抽大烟,还在外面养起了小老婆。上班儿对工人大摆官僚架子,回家还对妻子颐指气使。

对于丈夫的种种行径,葛健豪终于忍无可忍,便带着孩子回到了娘家。而葛健豪住在上海的这段时间里,一位影响了她一生的女子嫁到了荷叶乡。

这位女性和葛健豪一样出身名门,但她却敢于反抗封建礼教的压迫,她就是鉴湖女侠秋瑾。当时秋瑾为了筹集革命经费四处奔波,葛健豪知道后,立马前去拜访,两个人一见如故,一来二去的就成了无话不说的知心密友。

从秋瑾那里,葛健豪开始接触先进的民主革命思想,同时她也被秋瑾身上的侠义精神所打动,向往着能成为和秋瑾一样的人,有能力反抗不公的命运,改变自己被家族设定好的人生。

在秋瑾的启发下,葛健豪越来越意识到只有知识才能改变他们这一代人的命运,若想济世救民,不仅要支持孩子们求学,自己也必须要学知识有学问才行。

然而当时女子想要读书却不是一件容易的事,既要有学堂愿意接收,自己也得负担得起学费才行。那葛健豪是如何找到出路的呢?

当时,葛健豪与丈夫生有两个儿子和一个女儿。她一心想把孩子们都送到外面去念书,可丈夫却觉得儿女不过是给自己养老的工具罢了,养孩子的首要原则就是不乱花钱,如果能给自己挣钱,那当然是更好。

可想而知在当时的旧社会,大户人家都是这样的思想,穷苦百姓家的孩子想去学堂念书,对这些孩子来说是多么奢侈的。

蔡和森

蔡荣丰坚持把儿子送到亲戚家的店里当学徒,从而省下一笔生活开销。葛健豪当然不能允许丈夫这么糟蹋儿子的未来,她想都没想就当掉了母亲留下的手镯,把儿子蔡和森送到湖南师范学院念书。也就是在那儿,蔡和森与毛泽东结识,并且成为了挚友。

但是这边葛健豪刚把儿子蔡和森送出去,另一边丈夫就为了丰厚的聘礼,答应把女儿蔡畅许配给地主家的儿子做童养媳。与其说是许配不如说是变卖。葛健豪知道之后,气得直跺脚。

但是说出去的话如同泼出去的水,哪儿还有收回的道理?正当她心急如焚的时候,远在长沙的蔡和森寄回一封家书,让葛健豪茅塞顿开。

蔡和森在信中告诉母亲,长沙办了一所女子教员养成所,只要有高小文化基础就可以报考,而且通过考试后免收一切学费。这下葛健豪兴奋极了,她立即决定支持女儿逃婚,还瞒着丈夫卖掉了自己的陪嫁首饰,连夜带着蔡畅还有守寡的大女儿和小外孙女儿直奔长沙。

1914年的春天,湖南女子教员养成所的门口便出现了这样一幅奇妙的景象,一个年近半百的中年妇女在子女的陪伴下来到学校门口报名,身边还跟着个四五岁的小丫头。

这样的景象放到现在估计都是能上热点了,更何况是在一个世纪以前,葛健豪这一行人的回头率,可以说是相当高了。

学校的考官对葛健豪也十分好奇,张口便问她的年龄。葛健豪本以为这只是正常了解学生的情况,于是就报出了实际年龄,但是对方听到她的年龄之后居然拒绝她报名。这让葛健豪又好气又好笑,没想到这新式学堂竟然还有着旧社会的偏见。

这要是换了一般人,估计也就是把孩子们送进去就算了,但事实证明葛健豪不是一般人。她当即让蔡和森帮她写了一份状纸,将新式学堂告上了衙门。这就有了开头那一幕。县官对葛健豪大加赞许,提笔在状子上写下了“其志可嘉”四个字,并鼓励她继续学习。

就这样凭着这份志向和胆识,葛健豪被破格录取,成为了学校最年长的学生。而她的两个女儿也同时入学,外孙女儿则进入了长沙的幼稚园。而这一家三代五口人在省城求学的事迹很快被一传十十传百,成为了当时的一段佳话。

以葛健豪为原型的京剧《母亲》剧照

入学之后,葛健豪更加勤奋的学习,哪怕晚上就寝铃声都响过了,她还要再自学几个小时才肯睡觉。她尤其喜欢国文和唐诗,许多诗词直到晚年还能熟练背诵。

除了学习,葛健豪还热衷于参加各种活动,她虽然跟学生们有年龄差距,但在一起交流时却完全不觉得有代沟,学生们都乐意亲近他,年纪大的叫她大姐,年纪小的就称她为蔡伯母。

在儿子的引荐下,她还结识了毛泽东等一些革命青年,并很快成为了这群年轻人革命活动最热情的支持者和参与者。这些年轻人总喜欢去她家聚会,或是交流思想,或是谈论时政,在一起寻求救国道路。而每在这种时候,葛健豪就坐在一旁认认真真地聆听其中的道理。

在电视剧《觉醒时代》里有这么一幕:当大家讨论去法国勤工俭学的时候,有位老太太就坐在桌子边儿静静地绣花儿,一边倾听一边微笑,这个人物就是葛健豪。当时的葛健豪也想着去国外见见世面,所以就和大家商量能不能带着她一起去。

学习不该论年长年少,更何况当时也有40多岁留法勤工俭学的老先生,怎么老太太就不能去了呢?

葛健豪的经历成为了当时鼓励女子求学的典范,就连当时在中国的西方媒体也将她称为20世纪最令人吃惊的妇人。

就这样葛健豪登上了前往法国的轮船。

她的这一决定也对其他青年产生了很大的影响,因为当时法国政府正在排斥华工,华人的生活非常艰难,很多学生都在犹豫观望,可葛健豪的出现就像一针强心剂,激励了每一个学生的神经。

刚到法国时,葛健豪也消沉过一段时间,虽然她有满腔学习的热情,但毕竟人上了年纪的人了,能保持学习的心气儿就已经很不容易了,想要跟上年轻人的进度更是难于登天。

那时候和她同去的年轻人一天能备20个单词,而葛健豪只能背5个。更要命的是,就是这5个废了半天功夫背下来的单词,第二天也忘得差不多了。

但是万事开头难,一旦度过了积累阶段的门槛,葛健豪无论是用法语对话还是读书看报,都难不倒她了。

为了能够帮助更多生活在旧中国下的女性实现经济独立,葛健豪决定在法国进修了工艺美术专业,打算回到家乡之后和女工结合起来,开设有中国特色的职业课程。

由于葛健豪绣工精湛,作品又带有很多中国的特色,她的绣品在市场上可以说供不应求。最高的时候一件绣品能卖到几十甚至上百法郎,相当于一个学生在法国近一个月的开销。

这不仅为她自己凑够了学费,还有盈余资助其他找不到工作的中国留学生。

三年后,她的小女儿蔡畅在法国生下了孩子。葛健豪在学习、打工和参加革命活动之外,又增加了一份照顾外孙女儿的工作。

蔡畅

相比于其他学生,她一个人要付出几倍的辛劳,却还是咬牙坚持了下来。直到蔡和森夫妇回国参加中共中央的工作,女儿女婿也受到了党组织的派遣转去苏联学习,她这才带着小外孙女儿回到了祖国。

1924年,葛健豪参加到倡议恢复湖南女界联合会的工作中,并最终使省、县政委员同意在湖南省宪法中加入了无论男女,人民在法律上一切平等的法条,开创了从法律上肯定男女平权的先河。

她还在长沙兴办了面向平民女子的职业学校,为共产党、革命者提供活动场所,甚至亲自为党组织传递信件,承担接头任务,还让许多同志在校内寄宿。而她的学生们,很多也在毕业后投身到了革命工作中。

后来,由于大革命失败,葛健豪先后辗转于武汉、上海等地,最终在老家附近的村子里定居。儿女在外面干革命,葛健豪就在后方照管孙子孙女儿,让孩子们没有后顾之忧。虽然日子过得清贫,但葛健豪却没有一点怨言,仿佛只要是为了革命吃多少苦她也觉得是甜的。

1943年,葛健豪在家中与世长辞,这年她78岁。

直到临终前,她千叮咛万嘱咐让长女一定给蔡和森和蔡畅写信告诉他们:母亲已经看不到你们的事业成功了,但革命一定会胜利的。

然而,这位“令人吃惊”的母亲永远不会知道,她的儿子其实在10年前已经壮烈牺牲了,只是一直瞒着没让她知道罢了。

葛健豪

葛健豪的一生,我们既可以说那是一个女性寻求解放和平等的一生,也可以说那是一个母亲支持并践行了孩子们梦想的一生。

在封建思想根深蒂固的年代,她甩掉了大家闺秀安分守己的标签,勇敢地把子女带出闭塞的山乡,送上革命的道路。

如果一双小脚都能以如此姿态走遍天下,那么今天的女性又为什么不能呢?