《歌手2024》节目的启动,在华语音乐界激起了广泛讨论的波澜。通过直播的形式,歌手们的现场演绎实力一展无遗,同时也映射出与国际歌手间的差异,引发了对本土与海外艺人表现对比的热议。节目排名中,外国歌手占据前两名,而如那英这样的乐坛资深歌手仅居第三,汪苏泷、杨丞琳、海来阿木及二手玫瑰等则成为了网络舆论的焦点,遭受众多批评。

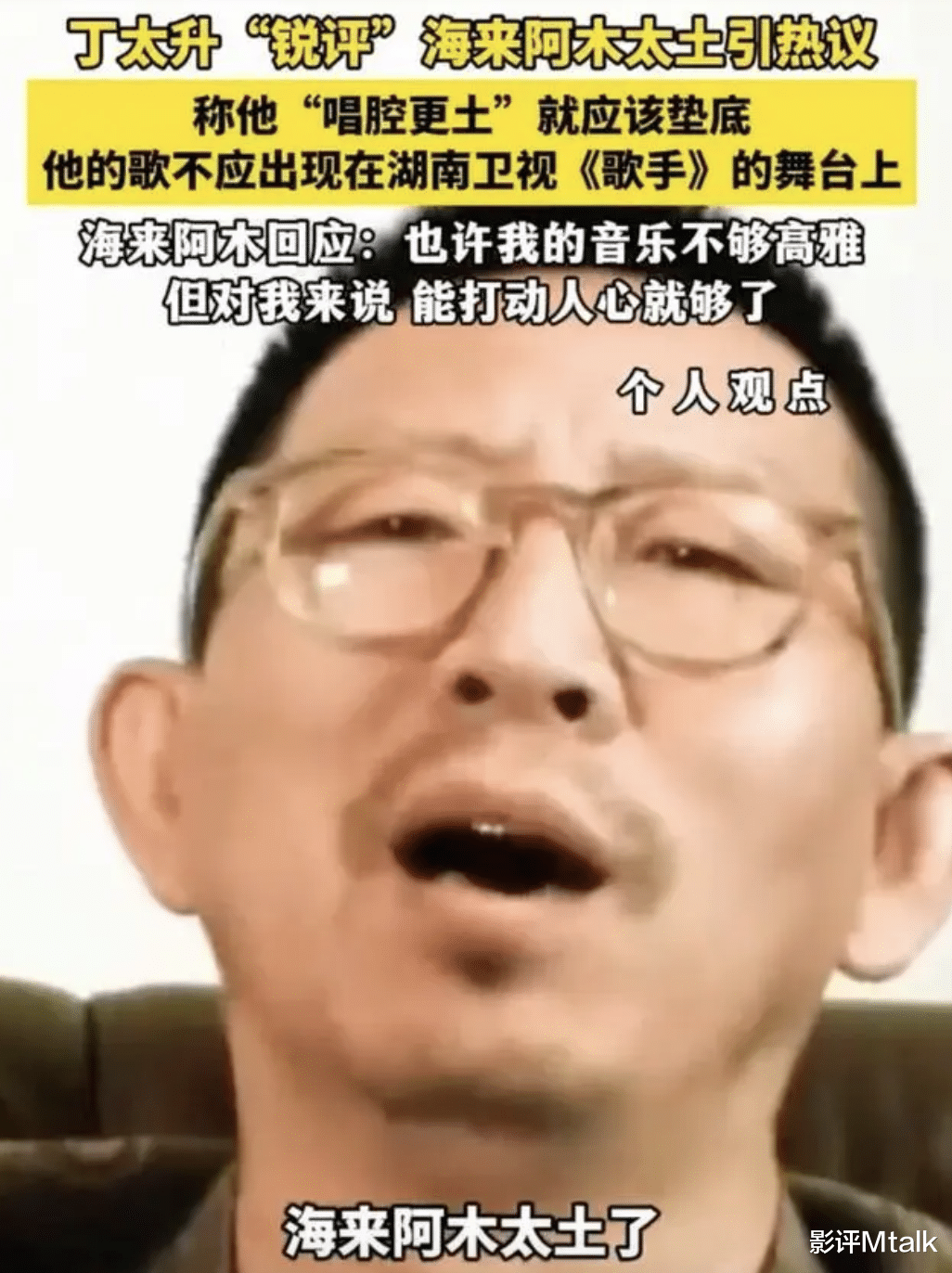

网络空间里,观众的点评犀利且直白,同时也在一些实力派歌手的评论区发出了合作的邀请。其中,二手玫瑰与海来阿木承受了最多的负面评价,音乐评论人丁太升更是公开视频,言辞激烈地批评海来阿木的风格“过于乡土”,甚至将其与张杰相比,评价更低。

对此,海来阿木坦诚回应,承认自己的音乐或许不够高端,但也正因这份质朴赢得了众多粉丝的心。尽管他作为网络出身的歌手,缺乏传统意义上的明星光环,但其观众基础不容小觑,其参与的时段收视率即为证明。值得注意的是,撇开风格争议,海来阿木的现场演唱实则稳健,高音处理得当,展现了一定的专业水平,未现紧张失态,与某些经验丰富的歌手如杨丞琳在压力下的表现形成对比。

更有甚者,节目中那些勇于挑战自我,走上“大舞台”直面直播考验的歌手,其勇气本身就值得尊敬。他们深知自己的音乐定位与受众,选择参与正是为了突破自我,而非不知所措。比如汪苏泷,主动调整行程请求参与,反遭婉拒,最后才作为替补登场,这背后的故事鲜为人知。

真正的音乐不应该局限于竞技和比较,而是包容与尊重。正如《歌手》节目所传达的:“胜利仅是歌手旅程的一部分,迎接挑战才是音乐的真谛。”华语音乐的繁荣需要多样性的融合,而非单一标准的比拼。丁太升的批评,无意间伤害了不仅是海来阿木,还有支持和喜爱他音乐的广大听众。乡土、草根不应成为贬义词,它们是音乐多元性的重要组成部分。

回想刀郎在华语乐坛的崛起与遭遇,他的音乐曾广受欢迎,却同样受到业内部分人士的质疑与排斥。如今,刀郎的作品再次获得认可,揭示了音乐评价中的偏见与短视。支持海来阿木,并非否定那英等天后的成就,而是强调音乐领域应允许多样化并存。

音乐综艺的竞争环节往往难以体现真正的艺术审美,而公众的反应也时常自相矛盾。黄霄云、张杰等歌手从被批评为“技术流”到如今受到推崇,说明了音乐环境的不稳定性。音乐的未来在于接纳不同风格,而非无休止的内部争斗。张学友曾被邀请参与同类节目,其拒绝的理由恰好反映了对评审标准的质疑。

华语音乐圈对参与竞技歌手的苛责,可能正是本土音乐在某些方面落后于国际水平的原因之一。无论海来阿木、汪苏泷还是杨丞琳,他们作为创作型歌手,更多聚焦于作品的原创性而非单纯的演唱技巧,他们的成功证明了市场对于创新与个性的渴望。然而,在《歌手2024》的舞台上,他们却遭遇了不公正的贬低与比较,仿佛创作价值被完全忽视。

若节目转而重视创作导向,是否意味着黄霄云、韩红等技巧型歌手又将面临“缺乏情感”的指责?一个健康的音乐生态系统,应当为技巧型、情感流、草根以及创作型歌手提供平等的舞台与尊重,鼓励风格间的交流与融合,如同欧美音乐界的霉霉等巨星,凭借综合的音乐素养和流派融合,推动了流行音乐的全球化传播。

综上所述,《歌手2024》的热议不仅是一场关于音乐实力的辩论,更是对华语音乐包容性与多元发展道路的深刻反思。音乐之美,在于其无限可能,而非狭隘的竞争框架。期待未来的音乐舞台,能够真正实现雅俗共赏,各流派并驾齐驱,共同书写华语音乐的新篇章。

用土来评价音乐,过于不专业,不听歌都能评,国内的土,外国的洋,乐评人真好当。