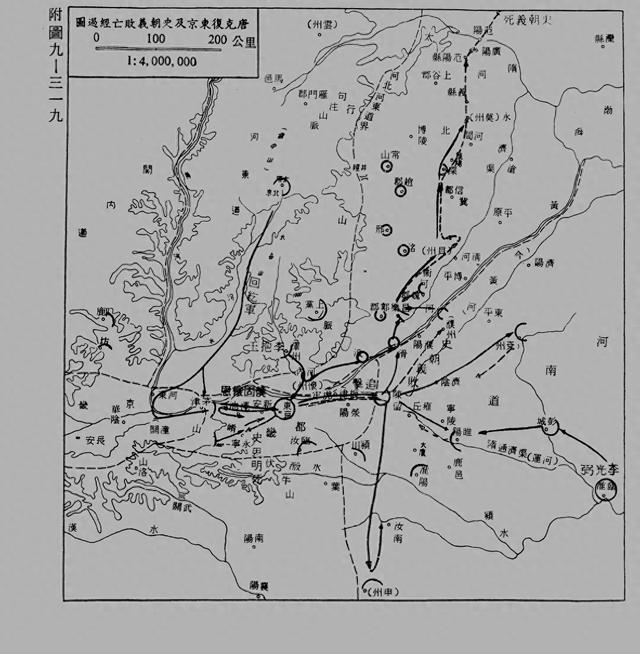

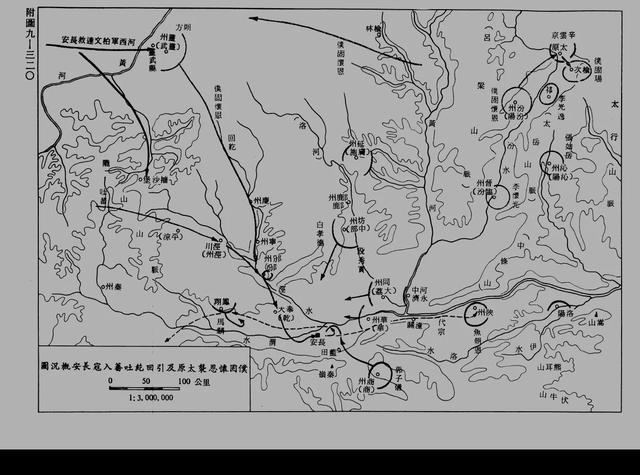

在平定安史之乱的最后阶段,大唐王朝采取了“纳降授土”之策:让愿意投降的叛军将领担任河朔地区节度使,以分化瓦解叛军。

如此,史朝义众叛亲离,很快就被杀了,长达八年的安史之乱就此结束。

但是,河朔藩镇,由此成为伴随大唐王朝终身的痼疾。

其实,仗打到那个时候,大唐王朝已经取得了重大胜利,完全掌握了战场主动。

这个情况下,大唐王朝为何不再努一把力,彻底平定河朔地区,可能性是非常大的。

即或是大唐要分化叛军,赦其罪,以高官厚禄拉拢叛军将领就可以了,为何还非要让其在巢穴继续掌握军权呢?

大唐君臣,何以短视至此呢?

“前敌总指挥”的建议“纳降授土”,是平叛大军“前敌总指挥”仆固怀恩提出的策略。

762年十一月二十四日,朝廷以仆固怀恩为河北副元帅、朔方节度使、加左仆射兼中书令,朔方行营的精兵劲卒都归他指挥,河北方面的军事由他全面负责。

由此,仆固怀恩,就成了平叛大军的前敌总指挥。

仆固怀恩一成为这个“前敌总指挥”,就提出了“纳降授土”的思想:恢复叛军将领所任伪枝,仍然担任节度使,以广招来者,分解史军阵营,早致太平。

仆固怀恩之所以提出这个方略,主要是因为“恐惧”。

他的“前任”,郭子仪、李光弼,仗都打得不错,怎么就不继续担任统帅了呢?

还不是因为朝廷猜忌!

朝廷被安禄山给搞怕了,走向了另一个极端:猜忌武将!

方今大乱未平,朝廷尚且如此,那么,等到天下太平,他仆固怀恩又会是什么下场呢?

所以,仆固怀恩遂有“树朋党以固宠”!

一来,只要叛军将领仍然担任节度使,掌握军权,朝廷就要再借重仆固怀恩。

毕竟,朝廷即便猜忌功臣宿将,但比起“有前科”的叛军将领来,朝廷还是更加信任仆固怀恩的。

二来,由他仆固怀恩提出“纳降授土”,帮助叛军将领争取到利益,叛军将领就会与仆固怀恩形成互助关系,将来朝廷要动他仆固怀恩,就更要掂量掂量了。

如此,仆固怀恩上书,提出了“授土纳降”之策。

仆固怀恩有自己的考虑。

那朝廷呢?有自己的考虑吗?

彻底平叛,仍需较大代价在平叛战争中,大唐已经取得了较大胜利,占据了主动,并将战线推进到了叛军的巢穴地区。

但是,如单纯采取军事手段,平叛仍然要付出较大代价。

河朔,安禄山、史思明经营多年,根基比较稳固。而且,在叛乱初期,河北地区拥护大唐的势力进行过一次集体反抗,结果遭到了毁灭性打击。

而大唐尽管在前期作战中多次重创叛军,给予了叛军相当杀伤,但尚没有给叛军歼灭性打击,因此叛军仍然拥有较大兵力。

因此,叛军所置各节度使尚多,各拥有重兵,单纯以军事手段,还需要相当大代价。

而且,如果要采取政治手段,“纳降”,仅仅以高官厚禄诱之,而不“授土”,也是达不到效果的。

原因很简单:人家不信任朝廷。

当初,史思明曾经投降,但险些被朝廷做掉···

而今,就连李光弼、仆固怀恩、来瑱等平叛的将领都受到猜忌,何况叛军将领呢?

所以,如果不能确保仍然拥有武装力量,叛军将领也是不可能投降的。

所以,如果不“授土”,实际上就无法以正式手段瓦解对手,而如果以单纯军事手段解决,不只是还需要花费多久时间的问题,而是···大唐打不起!

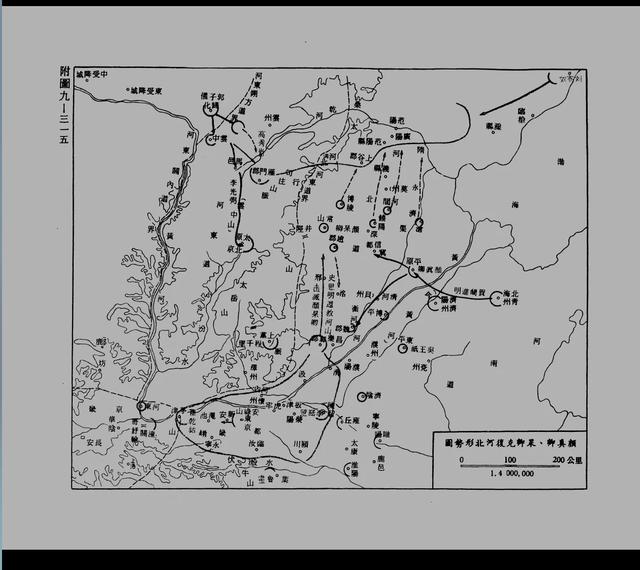

吐蕃,已成为更迫在眉睫的威胁安史之乱前,朝廷在西北地区设置了朔方、河西、陇右等镇,屯驻重兵,以对付吐蕃,一度控制了局势。

然而,叛乱发生后,西北边军精锐悉数内调,所留者寡弱不堪一击。

吐蕃趁机东进,而朝廷无力兼顾,只有眼睁睁看着他夺取河西陇右地区!

此时,吐蕃与大唐的军事对峙线已经推进到长安西北的凤翔、宁县、泾原一带了!

实际上,763年九月,也就是安史之乱平定后几个月,吐蕃军一度攻入了长安!

显然,将主要国防力量用于西北,对大唐来说,已经是迫在眉睫!

而这,也意味着:朝廷不可能让主力在河北地区作战,以求彻底平定河朔了!

而大唐面临的问题,不仅于此。

还因为:钱。

财赋重地江淮地区爆发起义自平叛战争爆发以来,江淮地区就成了朝廷主要财赋来源地。

战争的财政负担,也就主要强加在江淮人民头上!

为了应对巨大的财政开支,朝廷不断在江淮地区增收苛捐杂税,人民不堪重负,“或相聚山泽为群盗,州县不能制”。

762年,也就是朝廷下决心“授土纳降”的这一年,江淮大饥,朝廷仍然加苛捐杂税,百姓不堪重负,终于发起了起义!

762年秋,浙东地区的袁晁领导了起义,起义群众很快发展到20余万,声势浩大!

同年,“江东大饥,死者过半”,皖南地区的人民,也在方清的领导下发起了起义!

763年,浙西地区的群众,也在陈庄的领导下发动了起义!

一来,平定起义,需要朝廷大力调遣军队,像李光弼就主要在浙东地区镇压起义。

二来,在连番起义下,朝廷自然只有被迫减轻对江淮地区的剥削,从而导致财政收入减少。

这个仗,打不起了!

诸将心寒兵不够,钱不够,将也不愿打了。

代宗以来,朝廷重用宦官,猜忌武将。

在平叛战争中积极为朝廷血战的来瑱,就因为得罪了宦官程元振,而遭到猜忌,被夺权,并最终被杀(来瑱被杀在叛乱平定之后,但叛乱平定前已经被夺权)。

而李光弼,也因为得罪鱼朝恩、程元振,而受到猜忌,抑郁不已。

也就是郭子仪有长者之风,懂得进退之道,因此相对好一点。

这一件件,都使诸将心寒!

他们的担心与仆固怀恩是一样的:大乱未平,朝廷已经如此,若天下太平,这些将领恐还不任由宦官们拿捏?

因此,诸将对于平叛的积极性,已经大为降低。

衡量轻重缓急下的“权宜之计”此时,比起可能出现的河朔藩镇割据,大唐的急事、重事还有很多!

吐蕃军就在长安城不远的地方,随时可能攻入长安!

这是急事、大事!

江淮地区的起义如果不及时扑灭,江淮地区的人民负担如果不及时降低,则大唐赋税来源将受到沉重威胁。

这是急事、大事!

史朝义已经称帝,公开与大唐争夺天下。大唐既已难以集中力量彻底歼灭之,如果不能以政治手段解决,形势搞不好又有反复!

这是大事!

相比之下,可能出现的河朔藩镇,则既不那么紧急,也不那么重要了。

叛军诸将,分节一镇,虽然形成“独立王国”,但与当年安禄山独擅三镇以及史思明降唐期间节制整个河北地区的情况已经不可同日而语。

河北地区被分为几个独立“小王国”。诸藩镇,最多也就是搞一个小小“独立王国”,对大唐在全国的统治是不构成威胁的。

何况,在大唐喘过这口气以后,回头再收拾这几个藩镇,至少在当时看起来也是问题不大的。

如此,在他们名义上顺从大唐的前提下,“授土纳降”,叛军诸将分镇原地,是衡量轻重缓急后的“权宜之计”。

藩镇割据,根本在大唐的衰落不可否认,在当时的情况下,允许叛军将领自镇其地,是衡量轻重缓急后的结果,是比较务实的选择,不能说是严重失策。

而后世将后来藩镇割据的根子,主要归因于这一次“授土纳降”的看法,也是不符合实际情况的。

1、藩镇不能平,非无力不足。

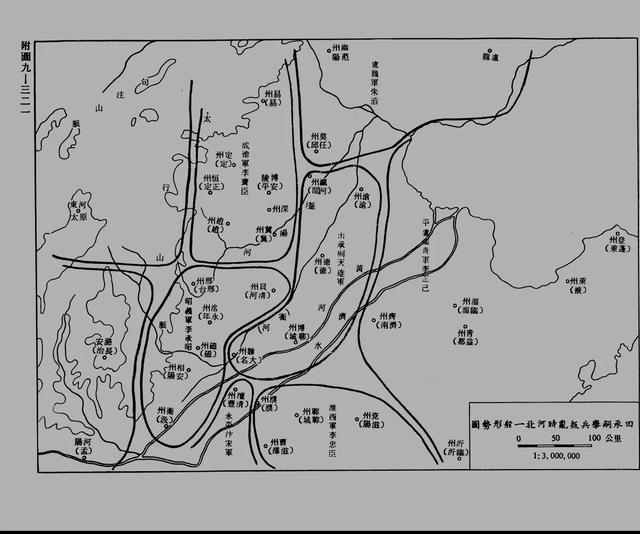

后来,大唐在缓过劲来后,多次对河朔地区用兵。

不论其最终结果是否理想,在战场上却是一致的:大唐朝廷军,能够击败,并且压制住河朔藩镇军。

所以,大唐不能解决河朔藩镇,并非力不足!

2、藩镇不能平,在于统治水平降低。

朝廷在战场上总能取得明显优势,但多不能成功,关键在其统治水平的降低。

唐代宗时削藩,每次田承嗣认怂,朝廷就罢兵,姑息养奸,缺乏平叛意志。

唐德宗削藩,虽然初始时意志坚定,但猜忌武将,因此,一则正面战场屡屡不能取胜,二则内部将领叛乱此起彼伏,最后搞得长安再次丢失,出现亡国之危!

也就是说,朝廷喘过气来之后,实力上是拥有压倒性优势的,解决河朔藩镇本是不成问题的。

但是,统治集团水准却成了最严重的问题!

天子宠幸,甚至依赖宦官,与武将关系紧张,导致削藩战争或姑息了事,或蔓延扩大,以至不能成功!

3、藩镇不能彻底平定,在大唐内部积重难返的问题。

唐宪宗时,励精图治,一度平定了河朔藩镇,打出了一个“元和中兴”。

但是,朝廷能更换节度使,却不能解决河朔地区广大募兵的生计问题。

因此,一旦出现机会,河朔地区的兵将,就会驱逐朝廷任命的节度使,重新走上割据的道路!

以此来看,河朔藩镇终不能彻底解决,并非朝廷军力不足,而是土地兼并严重,均田制被彻底破坏后,无法给予中下层百姓满意的生活!

所以,河朔藩镇复叛,并非主要因为节度使的私心,本质上是贫苦人的自保。只不过,这是一些手里有枪杆子的穷苦人!

藩镇割据,只是各类积重难返问题的集中表现点罢了!

总的来说,“纳降授土”,并非昏招。

在外部吐蕃强盛,内部起义爆发,武将人不自安的情况下,衡量轻重缓急,“纳降授土”,迅速结束安史之乱,是不错的应急之策。

只是,随着大唐统治集团素质的持续下降,大唐各类问题积重难返,藩镇问题,才变得无解的!

河塑的士兵就是有了资产土地的小领主,不交税,没有文官盘剥,文官还要听他们的,节度使也要听他们的,不听干掉你,你想想你要打他们的本土,他们会怎么给你玩命

大唐天子,河塑牙兵,人家也不是泥捏的,你在外边打的赢,进入人家本土就不一定了,跟你玩命,

邺城之战被打的大败,还拿什么灭人家。没有主将只有监军,输的一点也不冤,就是可惜了那么多的百战老兵了。不然至少可以将安西军余部接回来的

你动动试试

开始是十个节度使 后来越封越多

根本原因:没钱啊,打仗用钱,打赢了要给军队发赏金也要钱,不然会激发兵变

钱都让隆基败光了,把西北精锐调来内地平叛致使整个河西走廊被吐蕃占领

好

当时河北的人口和经济是占唐朝半壁江山的,真打起来规模绝对不会比“安史之乱”小。藩镇虽然有大部分的自主权但最终决定权还是在唐朝中央手上,藩镇一般也不会违抗唐朝中央的命令,绝大部分的藩镇都是按规定交税的,这种情况下唐朝中央真的没啥动力去削藩!

你代表不了士兵的利益,士兵就换个节度使。