如火如荼的春节档,《无名》是一部特别的电影。

预告内容,更像是观影指南。

先提醒你:注意看动作。

再提醒你:注意听声音。

文案短而有力,看过电影你就会知道这几个字背后隐藏的,绝对是“硬菜”。

前期《无名》披上了一层神秘的面纱。

且,不到观影的最后一刻,你不会知道它的真面目。

目前,《无名》票房已过3亿。

网络舆论更是热得不行。

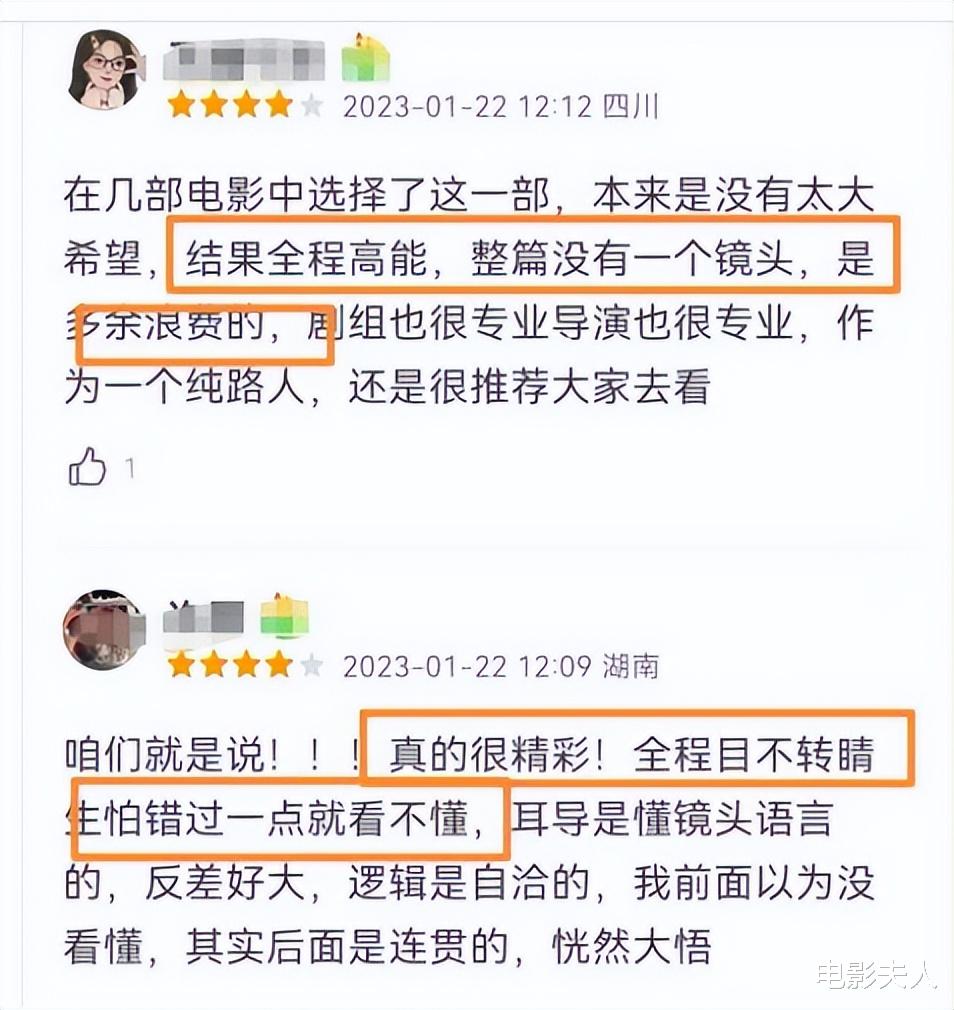

有人爱得不得了。

赞它:

“整篇没有一个镜头是多余浪费的。”

“真的很精彩。”

“不愧是电影鬼才的几年之作。”

“特别牛逼,特别好看,镜头绝美。”

也有人大倒苦水,说看不懂。

根据个人观影经验,前半程确实要集中精力,因为非线性的剪辑方式,提高了观众的观影门槛。

但后半程,前面埋下的伏笔,全部给出了直接答案,只要别跑神,基本都能看懂。

如果一定要说出看《无名》的理由,我有三个。

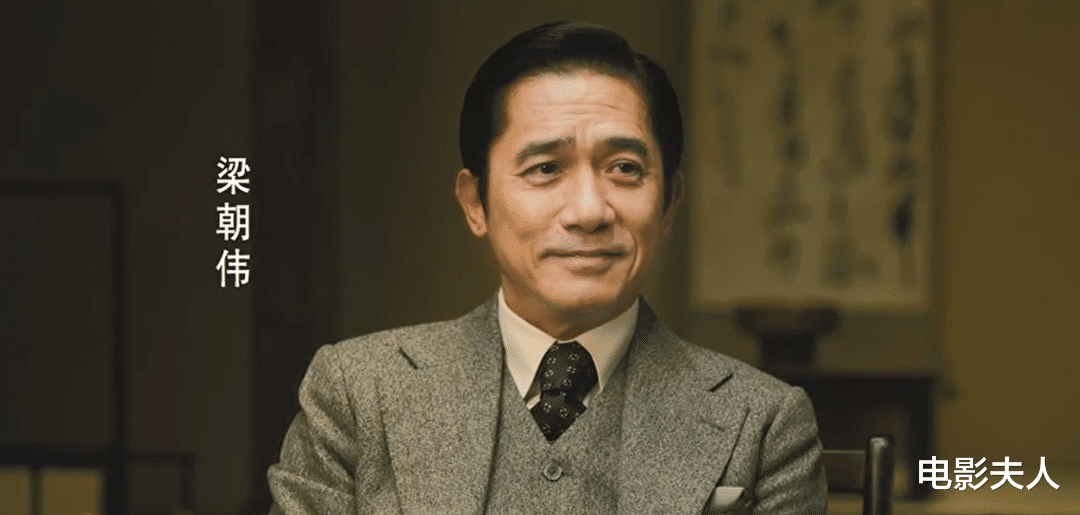

其一,超强卡司。

影帝梁朝伟、影后周迅、实力派王传君,令人惊喜的大鹏,还有不断蜕变的青年演员王一博……

其二,《罗曼蒂克消亡史》之后,程耳时隔六年再出新作。

非线性的叙事,精致打磨的视听语言,带着作者风格,又不失大众共情点,在当下是稀缺品。

其三,它尊重观众的认知和审美。

接下来,我们就细细说。

说《无名》,先从一张黑白海报说起。

这张海报里,梁朝伟和王一博站位不同,但目光同样落在前方。

文案是:展望未来。

如果仔细看你就会发现,在海报上,我们看不到角色名,只能看到演员名。

这不是偶然的遗漏。

看过电影的观众会知道,在正片中,每一个角色都是没有名字的,仅仅用何先生、张先生、陈小姐代替。

更甚者,作为主演的王一博,全片连个姓氏都不曾提到。

十分契合影片的名字——《无名》。

无名的人,隐藏在人们看不到的地方,为未来而战。

至于黑暗中的他们到底承受了什么,我们只能自己想象。

《无名》的历史背景,是抗战时期的上海。

彼时,前线战争残酷,后方波诡云谲,国际局势顷刻万变。

魔都上海,是各方势力角逐的中心。

中共、国民党、日本、汪伪政权、英美、苏联,以及其他各方势力,在灯红酒绿的掩盖下各自图谋。

曾经看过一则民国时期的史料:

根据当时的上海人回忆,孤岛时期,在上海的街道上,听到一声枪响,然后看到一个人倒下,是再寻常不过的事情。

可见,影视作品中那些发生在上海街道上的谍战故事,不是空穴来风。

《无名》涉及四方政治势力的角逐:

中共、重庆的国民政府、汪伪政权和日本侵略者。

这种角逐的紧张,程耳用一个镜头集中表现了。

几方势力代表齐聚一堂,神情姿态各异。

头顶不断闪烁的灯光,预示着动荡和暗涌。

已经60岁的梁朝伟,不愧是捧奖无数的影帝,浑身是戏,且经得起品味。

一个隐没在光线中的暗影,给人遐想的空间。

一个敲门前张望的动作,藏着不敢让人知道的隐蔽。

至于具体是什么,答案在观影过程中或许会颠覆。

另外值得玩味的,还有他审问犯人时候的笑。

看似是让人无所适从的戏谑,其实也是一种伪装。

王一博出演《无名》,压力必定不小。

但整部影片看下来,他的完成度是可以的。

片中,王一博有两场重要的打戏。

两场打戏,背后动机不同,目的不同,打的方式也不同。

第一场是和日本兵的互殴。

一个年轻的小子,单挑两三个日本兵。

另外一场是王一博和梁朝伟的打戏。

双方拳拳到肉,打得血肉模糊,可令人想不通的是,明明有将对方置之死地的机会,可他们又缺少毙命的一招。

又是为何?

两次打戏,牵扯着两位主角的命运转折,至于答案,暂且留个悬念。

这两场戏拍得相当辛苦。

梁朝伟和王一博打架的那场,是一个四五分钟的长镜头。

长镜头,观众看着过瘾,但在拍摄过程中,有一点瑕疵就要重拍。

这场戏,王一博拍了九个晚上,一共好几十条。

和梁朝伟的那场打戏,也是拍了十来天。

最终呈现的结果,不负期待。

对于王一博的表现,程耳给出了高度评价:

“他已经不是一个爱豆了,是一个非常优秀的演员。不用单挑哪场戏是最好的,他是没有瑕疵的。”

至于其他演员,更不用说。

周迅和王传君一如既往地稳。

大鹏表演细腻,看到他,你绝对联系不到喜剧演员大鹏。

因为屡上综艺让人出戏的黄磊,看完《无名》之后,相信你不会忘记他的颤抖。

03作为导演,程耳对细节的把控一贯偏执。

早年拍摄《边境风云》时,有一场在殡仪馆取景的戏。

拍着拍着,时间到了,真正办丧事的人要进场,工作人员来催促。

可因为没有达到拍摄效果,程耳不愿意停。

结果现场就变成了:办丧事的人开始进场,而演员还在说着台词,大家都傻眼了。

拍《罗曼蒂克消亡史》的时候,有一场吃饭的戏。

因为觉得餐盘太大,食物不够精美,至今仍是程耳心中的遗憾。

这一次,在《无名》中,他将“吹毛求疵”发挥到了极致。

影片中承载着重要功能的甜点拿破仑,必须是上海最好的餐馆新鲜出炉的。

摆日料的碗、演员脚下的榻榻米,是从日本跨越重洋运来的。

导演的严苛把控,为我们呈现了一场奢华的视听盛宴。

光线的利用,让影片韵味十足。

比如梁朝伟从黑暗到光明的剪影。

比如,根据角色不同状态,不同的冷暖色调的运用。

当梁朝伟是汪伪政权的主任的时候,他的眼前,是冷冽的绿色。

形势变化后,他的身后透着的,是暖暖的橘色光。

蒙着战争阴云的城市,则是灰蒙蒙的色调,令人压抑。

当镜头对准被日军占领的地方,满眼翠色喜人。

汽车行驶在山间公路上时,则是一个大大的俯拍。

视野壮阔,山河秀丽。

江山如此多娇,却被日军的铁蹄践踏,该是多么令人心痛。

片中还有两个耐人寻味的意像——

狗和羊。

1938年,被日军轰炸的广州城的废墟上,一只瘸腿的狗,面向废墟而坐。

在日军航空兵的飞机上,同样有一条狗,待遇和它迥然不同。

这条狗,带着拉风的眼镜,穿着一件背上印有太阳旗的衣服。

它还有一个拉风的名字——罗斯福。

两只狗的不同处境,暗喻的是两个国家的不同处境。

除此之外,在汪伪特务处,还养着一群狗。

片中很多戏份,都有狗叫声的背景音。

那些狗,又暗喻着谁?

答案不言自明。

在日军虐杀中国老百姓的一幕中,一只雪白的小绵羊出现了。

它目睹了日军的残忍,然后咩咩叫了几声。

它是惨绝人寰的屠杀的见证者,又何尝不是毫无反抗之力的中国人的化身?

日军枪杀中国老百姓的背景中,有一面讽刺意味十足的墙。

墙上写着:蒋委员长万岁。

对比墙下发生的惨剧,标语多么可笑。

片中还有令人不寒而栗的一幕。

起初,镜头对准的是大上海的舞厅。

舞厅内,衣香鬓影,音乐飘扬。

紧接着,镜头转向汪伪特务刑讯地下工作者的场景,地上是满地的鲜血。

此时,音乐声并没有消失。

它与刑讯的痛苦声,以及被刑讯者被拖走后清扫地面血污的声音相映和。

一边是纸醉金迷,一边是生死一线。

残酷的对比不容忽视。

精雕细琢,是这部电影呈现给观众的第一观感。

不管是精致的布景、道具,还是刻意为之的细节、寓意,都留给观众意蕴悠长的回味空间。

而不像是油炸的快餐,短暂的刺激后,又会觉得索然无味。

04《无名》的预告片结尾,打着一行大字:

超级商业片。

关于商业片的元素,它很丰富。

谍战,是它的主线。

打戏真真假假,身份虚虚实实,不同时空切换,留足悬念。

爱情,它不缺。

特殊年代的爱情,既有悲情的绝恋,也有默默相守的坚贞。

金句,它也会。

他说:“我们是有婚约的。”

她说:“我讨厌你衣冠楚楚的样子”,“你怎么不去死了呢”?

然后,在误解中天人永隔。

它也尊重人性。

有的人胆小懦弱,承认自己不适合巨变的年代;有的人忍辱负重,因为心中有光,所以一往无前。

简言之,片中总会有一个点,击中你的内心。

拍摄有作者印记的商业电影,是程耳的坚持。

他考虑观众,也不放弃自我表达。

坦白说,程耳的电影有一定的审美要求。

他精心布置的细节,看懂了,都是小惊喜。

就像程耳所说的,观众不应该被低估。

《无名》的创作,便遵循了这一初心。

影片采用了非线性的叙事方式。

过去与现在交叉,且不停留下悬念。

在这种叙事方式中,影片故事成了一个巨大的谜语。

随着导演的镜头,谜面被抽丝剥茧,谜底终于显露。

看完之后叹一声:原来如此!

这种满足感也是观影的乐趣之一。

影片的交叉剪辑,虽然要求观众付出更多的注意力,但它并不是导演的自得其乐。

《无名》的后半程,表达越老越清晰。

所以,只要前面别跑神,多一点思考,这部电影基本不存在看不懂。

在娱乐快餐化的时代,注意力太容易被分散。

轻松愉快无需动脑的电影,或许可以令人短暂解乏。

可,那些令人回味的作品,才是电影真正的价值所在。

不是吗?

所以,中国电影需要《无名》。中国观众,也需要《无名》。