今日上午,由国家文物局指导,中国博物馆协会、中国文物报社主办的第二十一届(2023年度)“全国博物馆十大陈列展览精品”获奖名单在“5·18国际博物馆日”中国主会场(陕西西安)开幕式上公布。

云南省博物馆联合迪庆藏族自治州博物馆主办的原创展览《追寻香格里拉——青藏高原东麓的迁徙史诗与流动对话》荣获第二十一届(2023年度)全国博物馆十大陈列展览“精品奖”。

01

关于展览——

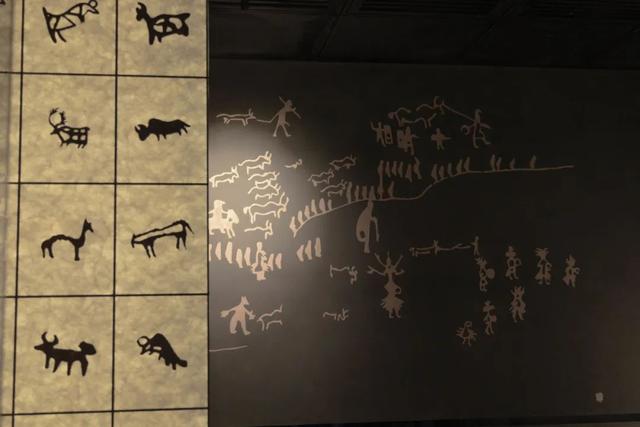

《追寻香格里拉——青藏高原东麓的迁徙史诗与流动对话》聚焦青藏高原东麓,以“迁徙-融合”为主题,以考古学、民族学、历史学、民间文学作为学科建构基础,以文物为实物证据,通过四重论证,勾勒出数千年来人群迁徙与流动、交流与融合的图景。展览将少数民族史诗、考古学、民族学三条叙事线并置,相互佐证,多角度诠释展览主旨;并以“迁徙”为主线,在展览最后一个部分转向与当下的联结,以参与式项目结尾,对话更多人关于故乡和异乡的故事。

展览揭示了青藏高原东麓地区各民族交往交流交融的历史,印证了生活在该区域的人们“你中有我”“我中有你”的文化复合性特征,对于铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。

展陈设计上,少数民族史诗的运用是一大亮点,以15段史诗+插画创作为主要叙事脉络贯穿展览,赋予展览浪漫的文学色彩与趣味性;将不同地区考古出土的同类器物通过时间(纵向)-空间(横向)相结合进行流线型形排列展示,揭示青藏高原东麓早期的文化传播;通过比较展示地域文化的异同,揭示各民族间的交往交流交融;尝试了展览主题音乐的创作,提升展览的故事性与沉浸感;引入当代艺术作品拓宽展览的阐释与想象空间;数字多媒体作品、主题音乐、食料嗅闻及衣料触摸等方式提供观众视觉、听觉、嗅觉、触觉等多维度体验。展览共展出来自16家文物收藏机构藏品共计357件(套),包含重要遗址出土器物、各民族生产生活相关文物、老照片等。同时引入著名当代艺术作品(李焕民版画作品、丁乙油画作品),以及各类辅助展品及征集物件近200余件。展览开展以来获得广泛好评,120天展期内共接待观众58万人次。

02

展览背后的故事

这个展览涉及自新石器时代至今的整个青藏高原东麓,地域范围广,时间跨度大,涉及人群及文化复杂多样。策划这样一个展览,如何克服难点也是一个不断摸索的过程。

重走迁徙线

追溯先人的脚步

从2023年春天,我们开始了青藏高原东麓大区域的深度考察,希望能沿着先人迁徙的方向部分地“重走迁徙路”,在调研、采集、探寻中走近这片土地上的人们。我们先后到访青、藏、川、滇四个省区的11个州市的27家文博机构,在与主要文博机构进行文物和学术的专业对接的同时,鉴于当地交通和研究调查的需要,我们沿着江河与公路一路行进,在翻山越岭中跨横断山脉,涉澜沧之水,来到河湟谷地,驻足卡若等史前遗址,穿行在大渡河、岷江、雅砻江流域走过藏、羌、彝、纳西、傈僳等十几个民族生活的地方。

这样的“田野调查”,不但给策展阶段的资料和文献研究强强加码,也让我们有了身体力行的切实体会,青藏高原东麓是一片什么样的土地,迁徙的人们需要克服多少困难才能找寻到一个栖息地?这大概就是很多观众提到被展览触动的原因之一:从这片土地到展厅,从体验到表达,从他们、我们到你们,正是这样的连接促成了展览最后的样子和温度。

多学科支持

海量文献梳理,三条叙事线并置

针对这类复杂叙事的展览,单一学科难以提供学术支持。而多学科合作意味着海量的文献梳理、对策展人员的专业和跨学科视野的较高要求,如何解决多学科成果在展览中的嵌合也是一大难点。所幸,在长期从事考古工作的刘旭馆长带领和参与下,我们组建了多学科背景的团队,涵括了考古学、历史学、民族学、民俗学、美术史等专业。为了打破学科间的壁垒,在文献梳理研究过程中我们建立了学术讨论会机制,定期分享研讨不同学科的成果,梳理与展览主题深度相关的内容,探讨不同学术成果在展示中的嵌合与形式转化。多学科背景的团队和工作方法为展览在内容叙事上实现“多重论证”及“三线并置”的创新奠定了扎实的基础。

时间紧,任务重,经费有限

从开始就在倒计时

回顾我们从2023年春天赴香格里拉第一趟调研开始,展览从立项到开展仅10个月,实地调研、文献梳理、内容策划、遴选展品、形式设计、施工布展,以及主题音乐创作、艺术品借展、参与式部分持续数月的征集、访谈、整理、设计……夜以继日地加班,做不完的事,一个又一个难点正如这个展览里讲述的迁徙的人们,翻过一座又一座山,蹚过一条又一条河,只为追寻前方的香格里拉……这些不仅仅是我们、不仅仅是这一次展览的感受,相信是所有做展览的人反复深刻体会着的痛并快乐。

本次展览展厅面积1800平方米,展览设计施工总花费66万元,每平方米造价仅366元,我们认真实践了“花小钱,办大事”。

03

“天下文博是一家”

“天下文博是一家”,这是我们从事博物馆工作以来最常听到且体会最深的一句话,从各地同仁们关于这片土地诚挚的分享、可贵的共鸣,到文献资料和文物方面不遗余力地配合与帮助,我们在展览背后时刻收获着青藏高原东麓多样又融合的人文之美,《追寻香格里拉》也因丰富的文物精品与珍贵的情感流动成就精彩。同时,艺术家们也为我们的展览注入了更多的能量,不论是李焕民、丁乙与我们不谋而合的作品表达,还是作曲家汪海蓓、数媒团队师生们与我们碰撞出的创作火花,所有人都关切着或出发或回归的生命个体,动容在这一方山水一方人。

04

观众参与和链接

开展第一天,我们在小红书上看到了第一份观众反馈,这位观众这样说道:“迁徙这种现象持续了数千年,各个少数民族在西南这片地域交融……这些都是我们已然听腻了的主题,可当我们自己成为了迁徙的主人公本身时,我们才真正明白其中的意义。那一瞬间,这个概念活了。”这一刻我们真正体会到,所有的疲惫与付出都是值得的。

展览持续了4个月,我们收获了观众各类自媒体评价反馈,以及700余封总数超过六万字的展厅现场来信,观众们说:“没有一场展览能让我如此动容,这场展览让我找到了自己的香格里拉”,观众们与展览对话,与自己对话,甚至与展览中其他的参与者对话,这些来自观众的互动,搭建了我们与观众的桥梁,实现了展览与观众的连接与共鸣。

容我们在今天的最后,向参与展览征集活动的、在展览现场或线上留下所想所感的、与这个展览产生连接的、喜爱这个展览的以及关注展览的所有观众,表示最诚挚的感谢。是与你们的链接,给了这个展览持续的生命力;也是你们的热爱与支持,成为云博持续探索策划好展览的最大动力。

图文供稿:保管部 展览部 撰稿:策展组

编辑:陈金珊 校对:刘鹤

审核:何卫明 邱玮 叶之声