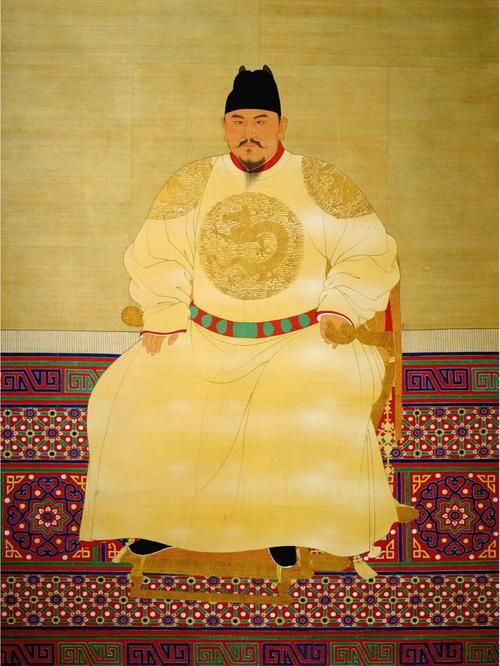

朱元璋,明朝的开创者,他不仅在战场上英勇无比,在国家治理方面也有卓越的才能。无论是驱逐北元势力,还是裁撤宰相,直领六部,无一不是干得干净利落。同时,他还是一个非常称职的长辈,为了子孙的福祉殚精竭虑。他一共有26个儿子,朱元璋给其中的23人每人一首五言诗,用以规划了20代人的字辈系统。同时,他还规定儿孙名字的最后一个字,要按照“金木水火土”的顺序来排列。这不仅为子孙起名提供了依据,也蕴含了他对王朝长治久安的深切期望。

不过,真实的情况却事与愿违。明朝的江山,传到了第十代便戛然而止。朱元璋给子孙预备的字辈,仅仅用了一半。这位为了子孙殚精竭虑的老祖宗,最终还是没能顶住不肖子孙的败家。这除了一些外部因素的影响之外,明朝皇室的教育问题,也是个很大的因素。

朱元璋对自己儿子们的培养,出现了很严重的偏差。对于长子朱标的培养,他可以说是尽心尽力。除了让大儒宋濂给他当老师之外,还将他留在身边历练,帮其搭建自己的参谋班子。有了这些资源的注入,朱标不仅在道德品质上非常优秀,政治手腕也很高超。那些飞扬跋扈的武将、王爷,对朱标都是又敬又怕。

但是,对于其他儿子的培养,朱元璋就很难说有什么亮点了。26个儿子中,不成器的很多。比如代王朱桂,在封地抢劫民财,造成国民流离失所。而且,他的府邸,其规制不得体,有僭越之嫌。老百姓受不了他,不得不冒死上告。结果,这个藩王先后被建文帝和永乐帝惩罚,弄得灰头土脸 ;鲁王朱檀,年少时还算规矩,但是在就藩之后,却迷上了修仙炼丹,结果自己把自己给吃死了。朱元璋恼恨他的迷信,赐给了他一个“荒”的谥号;谭王朱梓,为人过于好色,而且还拿着一些十分龌龊的用具给宫里老宫女使用,有伤风化到了一定程度。同时,他还随意杀人,他的典仗、典薄,就曾经被他打死。朱元璋后来斥责了他,朱梓一害怕,竟然在自己家里放了一把火,把自己和家人一起给烧死了……

至于朱元璋其他的儿子,也是乏善可陈。比起读书和带兵,他们更喜欢游山玩水,纵情声色。真正能算得上有些才能的,也就是燕王朱棣、宁王朱权等寥寥几人。成材率之低,在历朝历代中也是罕见的。

当父亲的都喜欢儿子能够成才,但为何朱元璋在面对儿子的教育问题之时,却如此厚此薄彼呢?这很有可能包含着他的一个心机。

明朝为了能稳坐天下,使用了早已废止数百年的藩王制度。各位王爷在成年后,前往全国各地镇守,制衡武将的势力,这可以有效地避免出现外姓武将造反的情况。但是,藩王自己造反又该如何呢?在历史上,实行藩王制度的朝代,没有一个能逃脱王爷造反的命运。汉朝有七国之乱,晋朝有八王之乱,唐朝有永王李璘之乱……惨痛的历史教训,让人触目惊心。所以,曾经有朝臣劝谏朱元璋,让他想办法解决藩王势力过大的问题。但是,朱元璋除了限制他们直属军队的数量之外,几乎没有任何办法可想。藩王的问题本就无解,朱元璋纵然有极高的政治手腕,也无法从制度上解决这个问题。

那么,就只有一个方法,能够尽量降低藩王造反的风险,那就是想办法去保证,让藩王们脑力不如太子!这个相比之下,还是比较好控制的,只要在教育上下手就行。着力培养太子,放松对藩王的教育,就能在一定程度上,达到这个目的。

如果朱元璋真是这么想的,那么恭喜他,他成功了,太子朱标确实成了一个现象级的太子,可以做到镇服各地藩王,使天下归心。只要朱标顺利继位,明朝的天下不会有任何问题。但是,现实是残酷的,太子朱标在朱元璋晚年突然去世,让他的所有安排全部付诸东流。而朱标的儿子朱允炆,成长还没有完成,这才导致了他的暴力削藩,导致了朱棣的靖难之役。

好的效果没起到,但坏的后遗症却不断显现出来。明朝永乐之后,明朝皇帝的素质一代不如一代,有至少一半都是昏君。而且,各地藩王逐渐成了游手好闲的二流子,成了国家的蛀虫,严重影响了朝廷的形象。而且,在他们的影响下,明朝形成了一股人才选拔的不公的歪风,严重制约了国家后来的发展。明朝后来的覆灭,便与这些原因有关。

我们常说,儿孙自有儿孙福,他们的未来,确实是需要我们去关心的。但是,这种关心应该是在于儿孙的本身,而不是名字好不好听、穿什么衣服吃什么饭等等细枝末节的东西。只有教育好了,才是对儿孙真正的好。否则,即使将自己累死,也是徒劳无功。