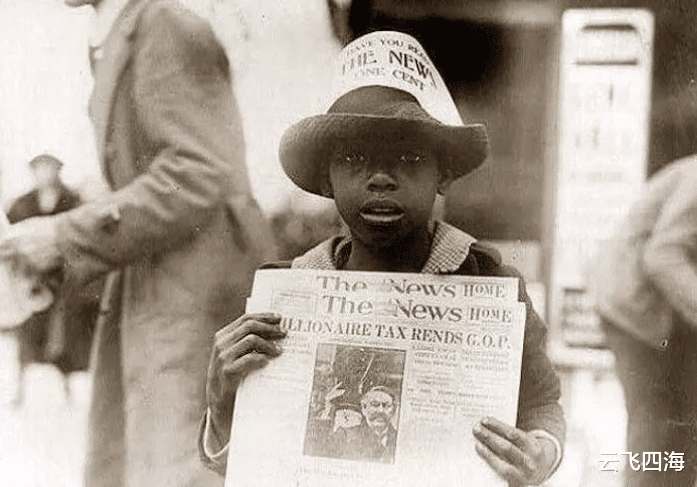

一个印第安酋长被邀请到纽约去参观,他看到了宏伟的大教堂,看到了摩天大楼,看到了飞跨两岸的布鲁克林大桥,也看到了人山人海的市中心。几位纽约绅士问这位酋长:“在参观中,什么是让你感觉最惊讶的事物?”这个美国人眼里的“野蛮人”慢慢地回答了五个字:“小孩在干活。”

这个故事刊登在20世纪初美国的一本杂志上,抨击的主要是当时美国泛滥的血汗工厂对工人的残酷压榨。当时这样的情况在美国相当普遍。

南北战争之后,被解放的黑奴和数百万移民投入机器化大生产中,美国经济高速发展。经济的发展却未惠及大众,财富高度集中,资本家垄断市场,还与贪官污吏沆瀣一气。美国在创造财富的过程中,似乎正面临失去灵魂的危险。

工业化促使大量农村劳动力涌入城市,旧的城市管理体制无法适应大型城市的发展,带来许多新的问题。当时,松散联邦政府体制下的中央政府软弱无力,对州政府和大型工业企业听之任之,企业纠纷、劳资纠纷、城乡矛盾得不到解决。一些有良知的知识分子对这些社会问题进行了无情的揭露。

“扒粪者”一词源自于当时的美国总统西奥多·罗斯福对新闻记者的嘲讽,他把那些“过分渲染”和“扭曲事实”揭露黑幕的人比做《天路历程》中那个不仰头看天国的皇冠而只顾扒污物的“带粪耙的人”。但是,这个称呼却被公众心安理得地接受,并且变成正义的称号,从此载入词典,成为专门揭露各种腐化丑闻和黑暗内幕的代名词。

新兴的报刊业给这些人提供了宽广的舞台。价格低廉、通俗的大众杂志报纸具有广泛的读者群,揭露文章更是成为人们关注的焦点。而当时西奥多·罗斯福总统也正致力于推动美国的进步运动,普通公民的关注、政府的推动,再加上媒体记者自身的责任感,以及大众杂志所提供的宽松平台,催生了1903-1912年这10年间轰轰烈烈的黑幕揭露运动,而这正是罗斯福和他的接班人塔夫脱执政时期。

运动的主要参与者是记者,大众报纸的经营者也起到推波助澜作用。揭露黑幕运动的旗手杂志是《麦克卢尔》,这是一家以创始人麦克卢尔的名字命名的杂志。

1905年美国的《文摘杂志》曾刊载了一张法国印制的美国地图,标明在45个州中只有6个是没有腐化的,有25个标明为“全部腐化”,13个标明为“特别腐化”。最常见的贪腐形式就是权钱交易,或权钱勾结。似乎全社会都深陷其中,社会道德整体败坏、贫富差距急剧扩大、各种社会矛盾突然尖锐已经危及社会的稳定。美国,处在一场巨大变动的前夜。

《麦克卢尔》的揭黑报道是从对洛克菲勒家族的美孚石油公司的报道开始的。1893年诞生的《麦克卢尔》杂志,利用当年经济危机中失业劳工对低价杂志的需求,以15美分的低价面市。而且每期杂志上必不可少的是“扒粪”工作者的黑幕揭露,麦克卢尔认为公众有权利甚至有义务去了解这些。对黑幕揭露者来说,扒粪运动作为民主权利的斗争,是“一场道德上的战争”。他们把自己的工作的重大意义视为与父辈们对抗奴隶制相当。

在麦克卢尔的有效领导下,一群有志记者集合起来,杂志的作品一直保持一定的水平。有人将这些写手称为“纽约期刊群中最具才能的工作人员”。

杂志的创始人麦克卢尔其实起初是怀着钦佩的心情想要报道美孚石油公司是如何走向成功之路的。负责撰稿的女记者塔贝尔也不是一开始就有意揭丑,忠于真实的原则和职业的本能敏感促使她穷追不舍,结果洛克菲勒的种种罪行,其中包括贪污、背信弃义、炸毁他人设备、腐败等内幕被详细解剖、揭露无遗。塔贝尔愤慨地断言:公平的个人自由竞争已经不复存在。

女记者塔贝尔的长篇报道《美孚石油公司史》在《麦克卢尔》上连载15个月,轰动全国。从此,美国黑幕揭发的杂志如雨后春笋,一大批新闻记者和文化界人士笔锋所向,开始挖掘美国社会各个角落的阴暗面。从大工厂到贫民窟,从童工到女工,从红灯区到政治交易,从保险公司的欺诈行为到铁路公司的管理不善,从对工人的残酷压迫到种族歧视,许多肮脏而悲惨的社会现象一一暴露在光天化日之下。

《美孚石油公司史》揭露的洛克菲勒公司的丑闻,最终使得美国政府根据1880年的《反托拉斯法》起诉美孚石油公司及其下属的70个相关企业,而后最高法院于1911年5月判决起诉有效,美孚石油帝国解体。

另外,还有个叫辛克莱的作家写了一部小说《屠场》,揭露芝加哥肉类工厂采用向有关部门大肆行贿的方法避开检查与监管,并将病死的猪、牛加工成肉食品,将毒死的老鼠加工成香肠。该书出版后立即激起了公众的普遍义愤。据说,在白宫里正一边看着这本书一边轻松地吃着早餐的西奥多·罗斯福总统突然跳了起来,大叫一声,把盘子里的香肠扔到了窗外,从此不敢再吃香肠。6个月后《肉类检查法》获得通过,著名的食品与药品管理局(FDA)诞生。

另一个“扒粪者”是记者斯蒂芬斯,1866年出生在美国旧金山一个商人家庭,在加州大学伯克利分校毕业后到德国、法国学习心理学和伦理学,于1892年回到美国纽约,进入报界。一开始,他就被派往华尔街采访证券、金融消息,不久又长驻警署,负责采访纽约的犯罪消息。

这种经历,使他既结识不少财经巨子,又与警界、社会最底层、各种犯罪分子多有往来,因此他对种种犯罪有了直观的了解和认识。他发现,金融界和政界关系密切,通过钱权交易双方获得暴利;贪赃枉法是警界常事,警察定期向酒吧、歌舞厅要黑钱;犯罪分子往往是各有“门道”,可以少判、减刑甚至不受任何惩处。这些,使他对社会的腐败黑暗渐渐深有体会,开始认识到此时的腐败已不是个别人、个别现象,而是一种整体性腐败,是一种社会的病态。于是,他从单纯、客观的犯罪报道,转为深挖其后更深的腐败背景。

几经周折,他在1901年接受《麦克卢尔》杂志的老板麦克卢尔之邀,出任该刊编辑部主任。以此为平台,他开始了揭露政界黑幕的生涯。

斯蒂芬斯最先选择调查城市的腐败情况。在他调查的这些城市几乎全都腐败透顶,存在着政界、商界、司法界、警方等有组织的腐败。每个城市的权力都被这一小撮人掌握,形成一个紧密的利益共同体,控制着城市的一切资源。他断言,几乎所有美国城市都同样腐败,为了证实自己的判断,他又随机抽取了几个城市作调查,包括首都华盛顿在内的城市全都一样。他认为:“一旦贪污腐败以同样一种形式在各地出现,那么这种普遍的罪恶一定是有其自身的非个人的原因,而绝不是某些人道德败坏的偶然事件。”也就是说,主要是制度、体制上的问题,他把这些文章结集出版,书名为《城市的耻辱》,引起轰动。

随着调查采访的深入,他又有了新的发现。调查中,他发现城市是州的一部分,虽然有些市政府与州政府是由不同的政党掌管,但市政无法与州政分离,腐败的州总是庇护腐败的城市,州才是城市趋善或趋恶的关键。于是他的调查重点由市转向了州,而对各州的调查更加触目惊心,那些大公司,如从大铁路公司到面粉商、教材出版商等都想方设法买通法律或法律的解释权,使自己获得暴利。更严重的问题是无论是市还是州,都不乏决心清除腐败的有志之士,但他们都不能当政。因为长期的腐败已形成了一个庞大的利益集团,一损俱损、一荣俱荣,结构紧密坚硬,外人难以插进。

通过调查,他发现了美国城市政治中荒诞的“悲剧”:如果不参与腐败,城市或州根本不可能兴修或维持营运铁路、煤气公司、自来水公司、电力公司等。只要一个人想“做事”,就无法洁身自好,不得不服从官商之间由来已久的腐败性“游戏规则”,举国上下莫不如此。《为自治而斗争》一书,是他对各州腐败调查研究的成果。

官商结合是当时腐败的主要特点,对此他提出,主要不应问是“谁”,而应追问是“什么”造成了腐败。他的调查表明:“所有这些大大小小的商业有一个共同之处,不是它们的大小而是它们对特权的需求……‘特权’才是邪恶的根源,而‘特权商业’是恶魔。”他明确指出,“对我们造成损害的正是特权”,而“认识到这一点并不容易,但很重要”。“特权”来自政府,从根本上说,是政府的权力过大和不受监督造成了腐败。清除腐败,就要削弱并监督政府的权力。

而这种特权商业的出现又与贿选相关,最常见的状况是许多选民将自己的选票卖给商人或政客,“在一些镇上,贿赂已经公开化了,而且不再称为贿赂。付给选民的钱,不管是2美元、5美元还是20美元,都被称作是对选民‘计时付酬’。”因此,他希望美国人民意识到,“他们的领袖在大处腐败,而他们在小处腐败”。公民普遍道德水平的提高,是反对腐败的重要基础。

腐败的选举造成了腐败的城市,不能不使斯蒂芬斯深思:这种情况如何才能避免,联邦政府管用吗?联邦究竟代表谁的利益,总统代表谁的利益,国会代表谁的利益?带着这些疑问,他来到华盛顿拜访了西奥多·罗斯福,也就是“老罗斯福”总统。他们之间的“交锋”格外有趣,也格外引人深思。

拜会罗斯福后,他对美国政治更加了解,他也发现了更高层次的腐败行为。1906年他发表了《参议院的叛国罪》一文,指名道姓地抨击纳尔逊·奥尔德里奇等20多位参议员政治腐败的罪恶,称他们是财团的代言人。文章通篇尽是“叛国”“无耻”“掠夺”“强盗”“财团”这些激烈的字眼,一时间举国皆惊,最后参议院的铜墙铁壁被打破,一些参议员在下届选举或几年之后失去了席位。1912年一项宪法修正案成功通过,直接选举参议员的权力最终还给了人民。

在当时的美国,新闻“扒粪工”的触角遍及城市、商业及政治生活的方方面面,美国生活的各个方面都不能逃过黑幕揭发者那善于观察的眼睛。他们的批判详尽而直接,毫不留情,他们发现的问题也形形色色。《人人》杂志在1908年1月号上列举了黑幕揭发者的成就:“华尔街不能再像以前那样欺骗公众了,银行正在增加新的防范措施,广告基本真实,食品和药物掺假将冒更大的风险,公共运输公司更为关注人的生命安全,各州和各城市都在致力于廉政建设。弱势群体在和强权的对抗中获得了保护。”历史学家把黑幕揭露时代称为“一个打扫蜘蛛网和破旧家具上尘土的清扫门庭的时期”。

总体上“扒粪者”激发起了整个美国社会的道德感和社会责任感,为罗斯福的进步改革提供了舆论环境和社会基础。这一运动还直接促成了修宪、《食品检查法》《联邦储蓄法》《反托拉斯法》《联邦贸易委员会法》等一系列法律的立法进程。《麦克卢尔》在运动进行得最火热的10年中,声名大振,销量猛增,月发行量都在300万份以上,相对于当时只有7800万人口的美国,销量极为可观。

但随着广告收入的增加,斯蒂芬斯发稿的自由反而受到越来越多的限制。先是广告部向他提出警告,他揭露的某公司是他们重要的广告客户。后来有几次,杂志主编反复劝他撤下揭发某些大商业集团内幕的文章,有时甚至不顾他的强烈反对直接强行撤下他的文章。他震惊了:“我这个当家的主编不得不被别人当家。”并表示:“在我自己的办公室竟然有政治的干预!我抵制了,我不能像初出茅庐的记者一样被老板牵着鼻子走。”由于屡受广告部门和老板的掣肘,他与几位志同道合者终于集体辞职。不久他所在的《麦克卢尔》杂志也被保守势力收购,“扒粪运动”偃旗息鼓。

“扒粪运动”的出现,也有着大的背景,主要是正值美国报刊业的大众化,各种类型的报刊此起彼伏,种类与发行量每年几乎都呈几何倍数增长,在众声喧哗、杂乱无章中蓬勃发展,成为不可忽视的力量。不管媒体写这些文章是出于正义还是为了迎合市场,反正其客观上充当了反对腐败的重要工具。

据统计,1870-1920年独立性城市报纸的比例从11%上升至62%。新闻记者关注社会的方方面面,其中政治腐败是他们所关注的一个重点。斯蒂芬斯的《城市的耻辱》是代表作。这样的新闻监督,不仅促进了社会良心和公民道德、政治意识的觉醒,而且还推动了政府反腐败的立法进程,同时对腐败分子也起到了一定的震慑作用,从而提高了政府官员的腐败成本。在众目睽睽之下,政府官员明目张胆地利用职权寻租或创租的行为不得不有所收敛。

但现实是,道德高尚、有强烈正义感、甘冒种种风险而不计得失反对腐败的媒体人毕竟是少数。媒体、媒体人并非生活在真空中,也有着自己的利益追求、诉求,为了销量,某些媒体、媒体人甚至不择手段、违反基本职业道德。媒体负有监督的使命,但是,谁又来监督媒体?当媒体被广告商所俘虏,甚至被商人所收购,那“扒粪运动”就再也无法做下去了。所以“扒粪运动”在美国也仅仅历时10余年。

而这段时间正好是美国的进步势力当政的时期,很多媒体人总是喜欢扒粪者的荣光,但客观地说是罗斯福的进步改革推动了这一运动。如果没有进步政治势力的配合,在庞大的资本主义面前,在顽固的保守势力面前,新闻工作者的力量也是有限的,而真正有正义感的新闻人更是极少数,斯蒂芬斯也不过是新闻人中的一个异类而已。