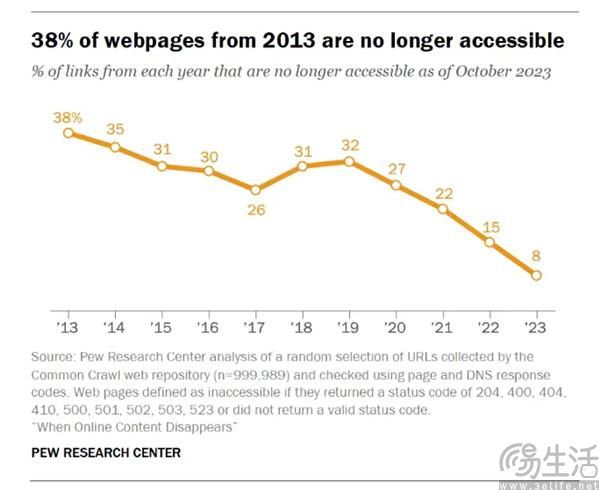

过去十年中,有四分之一的网页已经“失联”。不久前,美国著名智库皮尤研究中心发布了一份报告,其中显示,截至2023年10月,2013年至2023年期间存在的网页中有25%不再运行,而2013年之前就存在的网页中则有38%已无法访问,即便是在2021年上线的网页也有20%“失联”,2023年上线的网页同样有8%消失。

皮尤研究中心的研究人员还检查了政府网站、新闻网站,以及维基百科页面中“参考文献”的部分链接,发现有23%的新闻网页和21%的政府网站网页中至少包含一个已失效的链接。即使是拥有来自全球大量志愿者维护的维基百科,这一网络百科全书中也有11%的参考资料不能访问,54%的页面在其“参考文献”部分中至少包含一个指向已不存在的页面链接。

为什么会出现这样的情况呢?事实上,当初互联网出现时,它就成为了一个被认为保存信息的绝佳载体,“互联网是有记忆的”这句话更是曾风靡网络。然而时过境迁,随处可见的“404 Not found”已然让互联网变得没有记忆。所以问题到底出现在哪里?答案其实是创造互联网信息的主体在不断变化,以及信息维护所需要的成本其实比大家想象的更高。

此前在PC互联网时代,个人博客是个很时髦的东西,通过Hexo、WordPress、blogdown,或其他工具搭建博客站点之后,如果想要让其他人能通过互联网访问你的博客,还需要将其部署上服务器才行,比如说线下的ICP机房,或者是线上的阿里云、腾讯云、AWS等公有云服务上。在将网页部署到服务器后,个人博客就算是接入了互联网,但这还不够,因为此时其他人只能通过服务器绑定的IP地址访问站点,这时候还需要搞定一个域名。

其中以阿里云为例,目前定位最低的2核4G实例需要389元/年,但域名也需要向域名注册商缴每年纳一笔费用。换而言之,如果仅仅只是为了玩票,每年花费在个人博客上的硬性支出就得几百元。这也是为什么在二十年前无比繁荣的博客,如今已经没有多少还存续的了。至于创造网页的另一个主力军个人站长,同样也是时代变革的失意者。

个人站长的创业,是通过各类建站工具在服务器上架设一个网站,然后依靠人工和机器采集定期更新内容,再依靠网站的广告和流量进行变现。资金投入小、而回报快,唯一不足的就是需要花费大量时间进行维护。因此就有许多站长选择与百度算法的斗智斗勇,通过所谓关键词优化、代码优化、外链交换等方式,将自己的网站推向百度搜索的前排,然后获得更多的流量,而这些流量又可以通过广告联盟来变现。

但遗憾的是,移动互联网在短短数年间就成为了互联网世界中的主流,就连百度搜索引擎这颗大树都因为流量红利不再而面临困扰的情况下,作为藤蔓的个人网站自然就随之日薄西山了。而大量个人站长退出的结果,就是他们创建的网页由于缺乏维护,逐渐会在互联网世界里消失。事实上,2013到2023年正是移动互联网蓬勃发展的十年,浏览网页也逐步不再是网民上网冲浪的首选。

移动互联网兴起带来的结果,就是App成为了网民消费者内容的核心阵地。此前在PC互联网时代建网站是潮流,到了移动互联网时代,做App才是正途,因此大量的相关人才就涌向了移动端。

一个非常典型的例子,就是类似 “PHP是最好的语言”、“PHP天下第一”这样的说法在互联网上逐渐沉寂,而PHP作为编程语言被普遍应用在开发Web项目上。如果说互联网舆论的变化可能会失真,那么真金白银显然更有说服力,目前在各类招聘网站不难发现,招聘方对PHP开发给出的价格普遍会低于iOS/Android开发。

当开发App、小程序比开发网页带来的收益期望更高时,不仅仅是普通人,就连大厂也在用脚投票。为什么越来越多的互联网产品都在取消网页版、仅保留手机端,以及“打开App可查看完整版”的操作大行其道,背后就是流量从PC端流向了移动端。

在“流量为王”的影响下,互联网厂商的“入口思维”早已深入骨髓,而网页是从浏览器打开、入口并没有掌握在自己手里,App相比于网页来说,既能访问相册、通讯录、各种记录、读取硬件信息、获取IMEI等权限,所能提供的用户个人信息显然要比浏览器+公网IP的网页版多了太多。

此外必须要承认的是,目前互联网世界中绝大部分信息其实都是商业组织创作、并维护的,当网页不再被用户青睐,它们自然就失去了继续维护一个不赚钱业务的动力。而随着智能手机或者说移动互联网渗透率的进一步提升,网页逐渐被废弃的这一现象势必还将会继续加重。