士兵身份牌在德国军队有很长历史的,在普法战争期间首次采用。当时一名有许多儿子在军队服役的绅士指出既然柏林的狗都会挂一个标签,为什么士兵也不弄一个类似标签呢。虽然威廉一世并不喜欢这个把士兵比作狗的说法,但还是采纳了这个意见。1939年德国人也称为其为狗牌(Hundemarke)。

一战期间,德军使用了三种身份牌(Erkennungsmarke)。所有类型身份牌都是为椭圆形,上端有两孔,并用一根黑白双绞绳子穿过,佩戴在士兵脖子上或佩戴在放到一个带绳子皮袋里。身份牌主要作用用于士兵身份识别,特别是士兵死亡状态下。

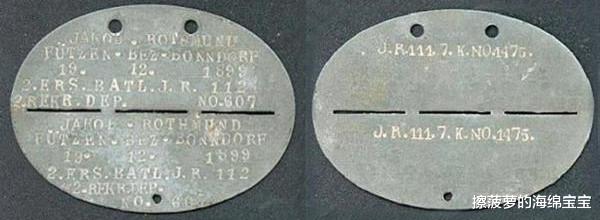

1914年版第一种身份牌尺寸为2×1/2英寸,上面只有士兵所属团,连和名册编号。如果要知道士兵的名字,就必须查看军人证,或将名册编号和连队名册进行对比。

1915年9月推出第二种身份牌,由金属锌制成,尺寸为2.75×2英寸。身份牌共分为两部分:当士兵被征召到一个驻防单位,身份牌上部就会印有名字,最后住所地址(如果是大城镇还包括街道门牌号),出生日期,入伍单位(所有士兵在调往野战单位之前的入伍单位),下级单位(连,中队或炮兵连)和士兵名册编号;当派往野战单位,身份牌下部印有士兵单位,下级单位和新单位分配的名册号码(军官由一个号码而不是单位名册号识别)。如果士兵调动到新野战单位,旧野战单位就会划掉,印上新单位。

1916年11月推出了第三种身份牌,上下部分被三条打孔线分隔。正面背面的上下两部分内容一样,正面印有士兵名字,地址和入伍单位;背面印有野战单位番号。如果士兵死亡,就沿着打孔线掰断,将下半部身份牌送回入伍单位,上半部身份牌和士兵遗体一起下葬。

带绳的身份牌和装身份牌的皮袋

左边佩戴了身份牌,左边第二位佩戴了身份牌皮袋

二战德国国防军使用和一战期间一样的身份牌,但上面信息不一样。

1939年8月推的出身份牌分为上下两部分,内容为镜像对称。第一行为士兵入伍单位名称或缩小;第二行为士兵入伍单位名册编号。身份牌上面两个孔穿绳,下面还有一个孔。

1941年后身份牌增加了血型(A、B、O或AB型),但印血型地方并不一定对称,有的印在身份牌弧形边缘,有的印在中间打孔线附近。

所以在战争后入伍的士兵几天后就会收到自己的身份牌。这时身份牌上印有替换单位番号而不是最终要去的野战单位番号。

国防军连级单位被要求保留一份士兵名册编号清单,并上交给国防军人事信息部门,用于处理伤亡和战俘问题,并每月更新。更新内容包括加入该部队的士兵身份牌编号,以及调离或死亡的士兵。野战单位保留20%的身份牌,用于补发给那些丢失身份牌的士兵,身份牌上印有当前服役的野战单位番号。

如果士兵在作战中死亡,身份牌上半部留在身体身上,下半部会折断送回部队。德国海军的身份牌和陆军,空军类似,但尺寸更小(32毫米×50毫米),为金色,上面印有身份编号和海军学院毕业班级号。

1942年后,为装甲兵配发的身份牌使用了金属链子,因为坦克被击中起火,身份牌绳子容易被烧掉,然后会掉入坦克内部地板,无法区别尸体。

单位番号:连级单位用阿拉伯数字或缩写表示,比如St代表Stamm,代表一个训练单位的新兵接纳连,然后加上/,单位名称和编号。使用罗马数字代表营级单位。

缩写

全称

中文意思

Abt.

Abteilung

炮兵营级单位

Ausb.

Ausbildungs

训练

Btl

Battaillon

营

EK

Eisernes Kreuz

铁十字勋章

Ers.

Ersatz

替换

Füs

Füsilier

燧发枪(步兵)

Gren.

Grenadier

掷弹兵

Kp

Kompanie

连

Pi

Pionier

工兵

Pz

Panzer

装甲兵

Pz Gren

Panzer Grenadier

装甲掷弹兵

St. 或 Stm.

Stamm

新兵接纳

Regt.

Regiment

团

u.

und

和

Werf

Werfer

迫击炮或火箭炮(Nebelwerfer)

比如4./Inf Ers-Btl 154代表第154步兵替换营第4连

一般上下印的信息为镜像对称的,但也有像下图一样,是非镜像。

二战期间放置身份牌的皮袋

全文完