1843年的1月3号,在南京城的一家印书局里,两个人正凑在一起看一本新刊印的书籍。

“墨生兄,您这书我看了,真是让人大开眼界呀!特别是那句师夷长技以制夷简直是振聋发聩呀!”

“过奖啦,过奖啦。其实那都是少穆兄的观点啊!”

“您说的是林则徐林大人?”

“哎,不知道他此时在伊犁是否一切安好啊?”

这位被称为墨生的人,就是中国近代史上著名的启蒙思想家魏源。这天正是他的著作《海国图志》正式出版的日子。

《海国图志》

这本书在上历史课的时候都听说过,但魏源创作的幕后故事却鲜为人知。

一个屡试不第的书生是怎样写出划时代的巨著的?林则徐又给了他怎样的协助?

1794年魏源出生在湖南的邵阳地区,童年的时候魏源就被称为神童。这也难怪,他7岁进私塾,9岁能作诗,16岁就中了秀才,单看这种成绩,在当时读书人中算是逆天了。

但是魏源没有停下脚步。1822年,28岁的魏元考中举人。按照清朝的科举制的规定,考中举人的读书人有资格进京参加会试,会试考中成为进士,就算是得到了做官的资格。

这个会试堪称是当年的汉人们谋求发展的重要通道,我们所知道的状元就是会试的第一名。

魏源考中举人之后的下一个目标自然也就是进京参加会试了。可是魏源的“考试运”仿佛是在之前的考试中用尽了一般。

1829年,也就是道光九年,魏源第一次进京参加会试。在这次考试里,他和著名的大才子龚自珍是双双落榜。

从那回以后魏源基本上是隔一年考一次,就这样一口气考了12年。结果居然都没考中。

当时魏源心态马上要崩了,因为没有考中就不能做官,没做官对于读书人来说就没有饭辙。

其实当时的读书人除了通过科举考试做官以外,还有另外一条出路,那就是进入某位高官的府里给人充当幕僚,这个差事也能养家糊口。

但是有点水平的读书人不愿意去做幕僚,因为说出去不太好听,毕竟是给人当下属的,总不如自己当一官老爷舒坦,可要是再不舒坦和饿死之间选择的话,那还是活下去更重要。

于是在1841年,魏源进入了当时两江总督裕谦的府中,成为了一名幕僚。只是让魏源意想不到的是他的命运也即将在此时出现巨大的转折。

两江总督裕谦

在裕谦府中,魏源重逢了一个让他后半生命运为之转变的人,这个人就是大名鼎鼎的林则徐。

其实林则徐和魏源也算是老相识了,他们俩都曾经是“宣南诗社”的成员。

说起这宣南诗社,那是清朝嘉庆和道光年间活跃在北京的一个诗人组织。因为活动地点在宣武门以南地区而得名。

开始创建诗社的是几个进士,到后来诗社发展壮大,林则徐也凭借着他翰林院庶吉士的身份,成为了诗社的领袖。

作为后辈的魏源,尽管科举不顺,但是毕竟才华还是有的,所以自然也是诗社招募的对象,这样他就和林则徐认识了。

论年龄,林则徐比魏源年长了九岁;论地位,林则徐可是做过封疆大吏的朝廷大员,比魏源那个小小的幕僚强多了。

宣南诗社

可是他们之间的感情绝对称得上是君子之交,其感情之深远远超过了年龄与地位的差距。

尽管两人地位上的差距越来越大,可是多年来,他们惺惺相惜书信往来不断。直到1839年,林则徐登上了他职业生涯的巅峰,受命担任钦差大臣,到广州负责禁烟。

1841年,林则徐因为硝烟的事情背锅,受到降职为四品的处分,安排到两江总督麾下协办海防。而一直考不中进士的魏源,也是在这一年成了两江总督的幕僚。分别了十多年的好友就这么重逢了。

同为天涯沦落人的老朋友在江南重逢,不了感慨万千。好在这两个人都是饱读圣贤的文人,熟知官海沉浮的不确定,也能够带着宠辱不惊的心态看待这一切。

正是在这一时期,两人间有过多次的长谈,而他们谈话的中心无外乎就是一个问题:为什么大清幅员辽阔、雄兵百万居然被一个小小的英国打得这么惨?

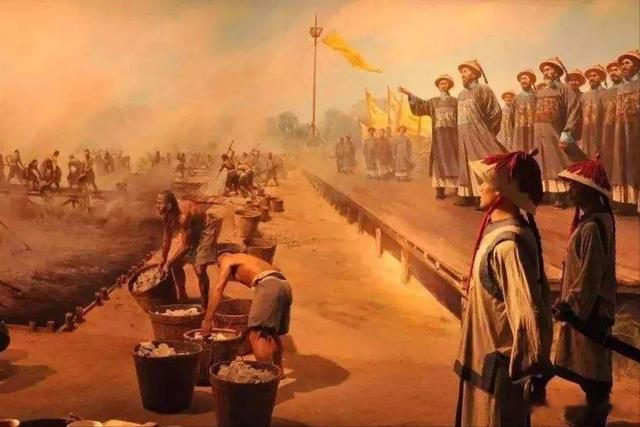

中英鸦片战争

魏源的观点认为:大清之所以打败仗,完全是因为朝廷科举取士的方法有问题,靠科举考试并不能选拔到真才实干的人。

魏源抨击科举看起来有点公报私仇的嫌疑。科举制度的问题只是表面,而不是核心。

在这问题上,林则徐看得更深刻更清晰。他认为:朝廷之所以会败给英国责任并非在科举,而主要原因在于朝廷的官员们对大清国以外的世界太无知了。

不仅在开战之前,即便在战败之后,沿海地区的文武大员们只是被英国人的强悍所吓倒,对于这个对手完全不了解,也不清楚对方的来历。古法云:知己知彼,百战百胜。

其实林则徐自己也是这样想的。在赶赴广州禁烟以前,他也和那些朝廷命官一样无知。但是在和洋人接触之后,他开始意识到自己的短板。

林则徐虎门销烟

也正因为如此,他命人翻译了一批研究外国史地信息的著作,编订成了一本名为《四洲志》的书籍。这也是国人了解海外世界的第一部图书。

另一方面,林则徐也命人收集整理了大量关于海外各国政治经济军事文化等方面的资料,准备编订一部更为详细的著作。可惜在这部图书完成之前,他就被降职了,编书的计划自然也就付诸东流了。

林则徐的观点不仅引发了当时人们对于鸦片战争战败原因的思考,更是催生了魏源内部海国图志的成型。

在与魏源重逢后的某一个夜晚,林则徐把这本《四洲志》和他命人收集的海外各国的资料摆在了魏源的面前。

同时告诉魏源:在大清以外还有很多的强国,英国不过是其中之一,大清应该向他们学习先进的技术,才能够最终将他们击败。

《四洲志》

林则徐带来的图书资料确实让魏源大开眼界,他的观点开始转变。在那段日子里他和林则徐同塌而眠,两人经常恳谈到深夜。

两人约定一起将这些资料汇集整理,编订一部全面介绍海外各国信息的书籍,让朝廷里的那些官员们、让全天下的读书人们都好好的认识一下这个世界。

可惜的是编书的事情还没有开始,林则徐便再次接到了朝廷贬官发配的命令,而这次的目的地是更加遥远的新疆伊犁。

此一去千山万水。林则徐只好把所有的资料托付给了魏源。之后,魏源开始了艰难而枯燥的编书工作。

这其中的辛苦自然不必多说。总而言之,在经历了近两年的繁重工作之后,这部由林则徐发起,由魏源接力而成的《海国图志》终于问世了。

《海国图志》中的内容

在这部书的序言里,魏源写下了自己编订这本书的初衷:

长期以来,我们一直把洋人的技术看作是奇技淫巧。然而,这些有用的技术恰是对付洋人的关键,只有善于向洋人学习,才能最终遏制洋人的进犯,正所谓善师四夷者能治四夷。

1843年1月3日,魏源编订的50卷本《海国图志》正式问世,那么这部书在当时究竟造成了怎样的影响呢?

尽管认识到了学习洋人技术的重要,可是在当时的大清却依然只能靠科举作为晋身之阶。无奈之下,魏源在编书的同时继续准备着自己的考试。

1844年,魏源终于考中了进士并得到了做官的机会。在做官的同时,他招募了熟悉地理情况的学者,共同对他的《海国图志》进行修订和扩编。

三年之后,魏源结和几十种海内外著作将《海国图志》扩编成了60卷本。又过了四年,他更是将这部书扩编成了100卷的版本。

《海国图志》中的内容

魏源本来还有着更为宏大的目标,想扩充这部书更多的内容。可惜的是,没过几年,他就因病去世了,扩充的事情就此止步。

重温一下这本《海国图志》到底都是讲了些什么。

在这部书里不仅有世界各国的历史、地理、政治、制度乃至文化习俗;更是包含了最重要的一个观点,那就是劝说中国人一定要有宽广的胸怀,不要将西方文明看作是洪水猛兽,而应该取其长处,使我们自身更加强大。

这不只是魏源一个人的想法,更是他的好朋友林则徐后半生最大的一个期望。那么,这部被魏源投入了巨大心血的著作,在当时的中国究竟造成了哪些影响呢?

光绪年间复印的《海国图志》13卷

其实在当年的中国《海国图志》的影响力非常有限,因为在保持了几千年的天朝上国的心态面前,魏源的呼喊实在是太微弱了。

就像多年以后左宗棠在修订版《海国图志》的序言中所写到的那样:

中国就如同一头沉睡的雄狮,睁开眼打了一呵欠,便又接着睡了过去。

转眼20余年过去了,魏源已经去世多年,但时局如故。

当时的人们还真是辜负了林则徐与魏源的一片苦心。不过虽然如此,如果换一个角度思考,这种结果其实也不难理解。

毕竟中国几千年的天朝心态,想要在顷刻间通过某一本书籍去催生改变,其实是不现实的。

讽刺漫画

世界上的事物都是经过量变而最终引发质变的。当时的中国就好像是一块坚硬的岩石,魏源和他的《海国图志》就是敲打这块岩石的第一记重锤,它或许没能击碎岩石,甚至没能在岩石上留下一道裂痕,但是在它之后,一个又一个后来者挺身而出,就仿佛一记又一记重锤纷纷落下,这块陈旧坚硬的岩石最终会走向破裂和崩塌。

毫不夸张地说,魏源和他的《海国图志》就是带动变革的第一声号角。在此之后,洋务运动、戊戌变法、清末新政,甚至于之后的两次民主主义革命,都在不断探寻改革之路。从这个角度上看,魏源和他的《海国图志》就是划中国近代史黑暗中的第一道闪光,值得被我们这些后人所铭记。

魏源和他的《海国图志》