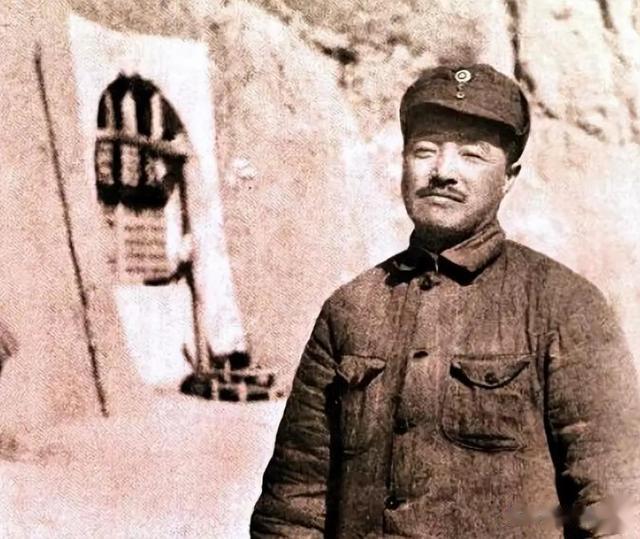

刘伯承,一位杰出的军事家,他的军事生涯充斥着无数的战役与胜利。但他的成就不仅仅在于他个人的军事才能,更在于他慧眼识才、善于发掘和使用人才的非凡能力。

在他的带领下,五位杰出的将军——陈赓、杨勇、陈锡联、秦基伟、李德生,各展其才,书写了中国军事史上辉煌的一页。陈赓、杨勇、陈锡联均享有副国级待遇,显赫一时;秦基伟曾任国防部长,李德生更升至中共中央副主席,达到正国级高位。

陈赓,这位军事生涯横跨数十载的将领,以其不凡的智慧和勇气,在中国军事史上刻下了深深的烙印。1938年,那是抗日战争的关键时期,陈赓身为师长,在面对日军的侵略时展现出了非凡的军事才能。

在一次与日军的遭遇战中,他面临的是如何有效地利用有限的资源与强敌作战的难题。在这次战斗中,刘伯承向陈赓征询作战意见,询问是采取防守姿态还是主动出击。陈赓经过仔细考虑,提出了“截着打”的战术思想,这一独到的见解立刻得到了刘伯承的认可。

陈赓的这一策略,旨在通过灵活机动的战术分割和包围日军,从而在局部形成对日军的压倒性优势,最终实现全歼敌人的战略目标。

通过精心的部署和指挥,陈赓不仅成功地将日军部队分割,还巧妙地利用地形和夜战等因素,最终在不利条件下全歼了那支日军部队,这一战役成为抗日战争中的一个经典案例,充分展示了陈赓的军事智慧和指挥才能。

时光荏苒,到了朝鲜战场,陈赓再次被赋予重任,指挥中国人民志愿军跨过鸭绿江,面对着装备精良、训练有素的美军和联合国军。在这个国际舞台上,陈赓不仅需要运用他的军事才能,还要展现出中国军队的决心和力量。

在朝鲜战争期间,陈赓通过精确的军事判断和勇敢的战斗精神,指挥志愿军在极其艰苦的条件下取得了一次又一次的胜利。他不仅在战术层面展现出过人的才能,更在战略上为中国军队赢得了宝贵的时间和空间。

陈赓的军事生涯,从抗日战场到朝鲜雪地,无不体现出他对战争本质的深刻理解和对胜利的渴望。

在朝鲜战争结束后,陈赓的事迹并未停止,他回国后继续担任重要的军事和政治职务,如军事工程学院政委兼书记、解放军副总参谋长、国防部副部长等,为中国军队的现代化和国防建设贡献了自己的智慧和力量。1955年,陈赓被授予大将军衔。

杨勇,一名从少年时期便加入军队的战士,其军事生涯充满了传奇色彩。从14岁那年踏入军营的那一刻起,杨勇便开始了他非凡的军事旅程。

在这漫长的战斗岁月中,他从一个普通士兵成长为中国军事的重要领导者,每一次的成长和转变,都凝聚着他对革命事业的坚定信念和不懈追求。在强渡大渡河、四渡赤水等重要战役中,杨勇展现出了他非凡的军事才能和指挥艺术。

强渡大渡河是一次极具挑战性的军事行动,面对着湍急的河流和敌人的严密防守,任何一个不当的决策都可能导致整个行动的失败。但在这样的压力之下,杨勇却能保持冷静,凭借着对战场环境的深刻理解和精准的战术部署,成功指挥部队完成了这一艰难的渡河行动。

这不仅是对部队士气的极大鼓舞,也为后续的战役奠定了坚实的基础。四渡赤水战役中,杨勇再次证明了他的军事才华。在复杂多变的战场上,他能够迅速适应战场形势,灵活调整战术,使部队能够在敌人的重重包围中寻找到突破口。

他的这种能力,不仅体现了他对战争本质的深刻理解,更展示了他作为一名指挥官的果敢与智慧。通过一系列巧妙的军事操作,杨勇成功地带领部队突破了敌人的防线,为革命事业赢得了宝贵的胜利。

杨勇的卓越军事才能不仅体现在战术运用方面,更在于他对战士们的关爱与激励,这成为他指挥艺术的重要组成部分。在战斗环境艰苦的条件下,他始终关注每一位战士的生命安全,确保部队士气旺盛。

这种以人为本的管理风格,使他赢得了士兵们深厚的感情和坚定的信任。1955年,中央军委授予他上将军衔,以表彰他的杰出贡献。

陈锡联,以其独特的军事才智和勇敢无畏的战斗风格,在抗日战争中赢得了“小钢炮”这一响亮的绰号。这个绰号不仅体现了他在战场上的英勇和果敢,更是对他军事智慧的高度认可。

在那个烽火连天的年代里,陈锡联多次展现出以少胜多、以弱胜强的战斗奇迹,成为了抗日战场上一颗耀眼的星。刘伯承对陈锡联的高度信任,赋予了他在战场上的独立自主权,这种信任基于对陈锡联军事才能的充分认识和评价。

正是这种信任,使陈锡联能够在抗日战争的关键时刻,发挥出自己的最大潜能,作出正确的战略决策,为抗战的胜利贡献了自己的力量。一个具体的例子是在阳明堡机场的战斗中,陈锡联依靠其出色的军事判断和独立行动的权限,领导部队发起了突袭。

在这次行动中,他巧妙地利用了夜色和地形的掩护,率先破坏了敌人的通讯设施,随后迅速发动攻击,大大减少了敌人的反应时间。

这次行动不仅成功炸毁了敌军的飞机24架,还造成了日军100多人的伤亡,极大地震撼了日军的士气,展示了陈锡联高超的军事指挥艺术和战术布局能力。

陈锡联的这些成就,不仅为他个人赢得了极高的荣誉,更重要的是,他的战斗精神和军事才智,极大地提升了中国军队的士气,增强了抗日力量的凝聚力。

通过这些战斗的胜利,陈锡联证明了即便在物质条件极为有限的情况下,只要有正确的战术指导和勇敢的战斗精神,也能够取得战争的胜利。

抗日战争胜利之后,陈锡联的军事生涯并未止步。中华人民共和国的成立之后,他继续发挥出色的军事才能,担任解放军炮兵部队的要职,同时兼任炮兵学院院长,对新中国炮兵队伍的壮大发展贡献卓著。1955年,时年40岁的陈锡联荣获上将军衔。

秦基伟,这位在中国军事史上留下浓墨重彩一笔的将领,以其独特的个性和非凡的军事才能,成为了新中国成立后的一名杰出军事改革者。

他的名字与许多重要的军事改革和战术创新紧密相连,尤其是在朝鲜战场上的表现,更是展现了他非凡的军事智慧和勇于实践的精神。

在朝鲜战争期间,秦基伟担任重要的军事职务,面对着技术装备先进的联合国军,他深知必须在战术和武器使用上进行创新,才能有效地提升战斗力,对抗装备优势明显的敌军。

正是基于这样的认识,秦基伟开始着手于喀秋莎火箭炮的战场应用,这一举措在当时可谓是一次大胆的军事创新。

喀秋莎火箭炮因其高机动性、快速发射能力而被誉为“斯大林的管风琴”,在二战中就已经显示出其强大的战场威力。秦基伟充分认识到了喀秋莎在提高火力打击效率、增强部队攻势能力方面的巨大潜力。

在朝鲜战争期间,他主导了喀秋莎火箭炮的引进和战术运用,使之成为中国人民志愿军的一大利器。凭借其卓越的军事才能和战略眼光,秦基伟成功地将喀秋莎火箭炮运用到朝鲜战场的实战中。

在他的巧妙指导下,这种火箭炮展现出了前所未有的强大战场效能,对敌军造成了重大打击,也为我国志愿军赢得了战场主动权。秦基伟将军指挥部队,巧妙地利用喀秋莎火箭炮进行迅速突击,对敌军的重要目标和集结地实施精准打击。

这种强大火力的运用,不仅有效削弱了敌军的战斗力,也为我国志愿军创造了有利的战场态势。在此基础上,我国军队在朝鲜战场上成功实现了战术目标,赢得了世界的尊重。1955年,秦基伟将军被授予中将军衔,随后担任云南军区副司令、昆明军区副司令等职务。

他在这些岗位上,继续发挥自己的军事才能,为我国的国防事业做出了更多贡献。后来,他还曾担任成都军区司令、北京军区司令等要职,始终在我国军事领导岗位上发挥着重要作用。

李德生,一位在中国军事史上留下深刻印记的将军,其在抗日战争和朝鲜战争中的表现,充分体现了他作为军事指挥官的非凡勇气和卓越智慧。

在战争的残酷环境中,李德生凭借着对战场环境的深刻理解和对战术的精妙运用,指挥所部取得了一次次显著的胜利,特别是在百团大战和上甘岭战役中的杰出表现,为中国军队的胜利作出了巨大贡献。

百团大战是抗日战争期间的一次重要战役,李德生在这场战役中的指挥,展现了他作为军事指挥官的卓越才能。

在这场规模庞大的战役中,李德生准确地把握了战场形势,灵活运用兵力,指挥所部进行了多次深入敌后的破坏活动,有效地破坏了敌人的交通线路,给敌人造成了重大损失。

在李德生的指挥下,部队展现出了极高的战斗效率和出色的战斗士气,为百团大战的胜利做出了不可磨灭的贡献。

紧接着,在朝鲜战争中,李德生再次展现了其作为卓越军事指挥官的才华。特别是在上甘岭战役中,面对装备精良、训练有素的联合国军队,李德生并未被艰难的战斗环境所动摇,反而凭借冷静的判断和精准的指挥,引领部队克服了重重难关。

在此战役中,他巧妙地利用地形优势,制定了一系列灵活多变的战术,成功阻击了敌军的多次进攻,使敌军付出了惨重代价,最终保卫了战略要地。

李德生的这一系列表现,既彰显了他卓越的军事才能,也体现出了他在极端环境下的坚定意志和勇敢精神。1955年,李德生被授予少将军衔。

参考资料:张记军.从冀南走出的军中劲旅——386旅新1团[J].党史博采(上),2017,0(9):54-57