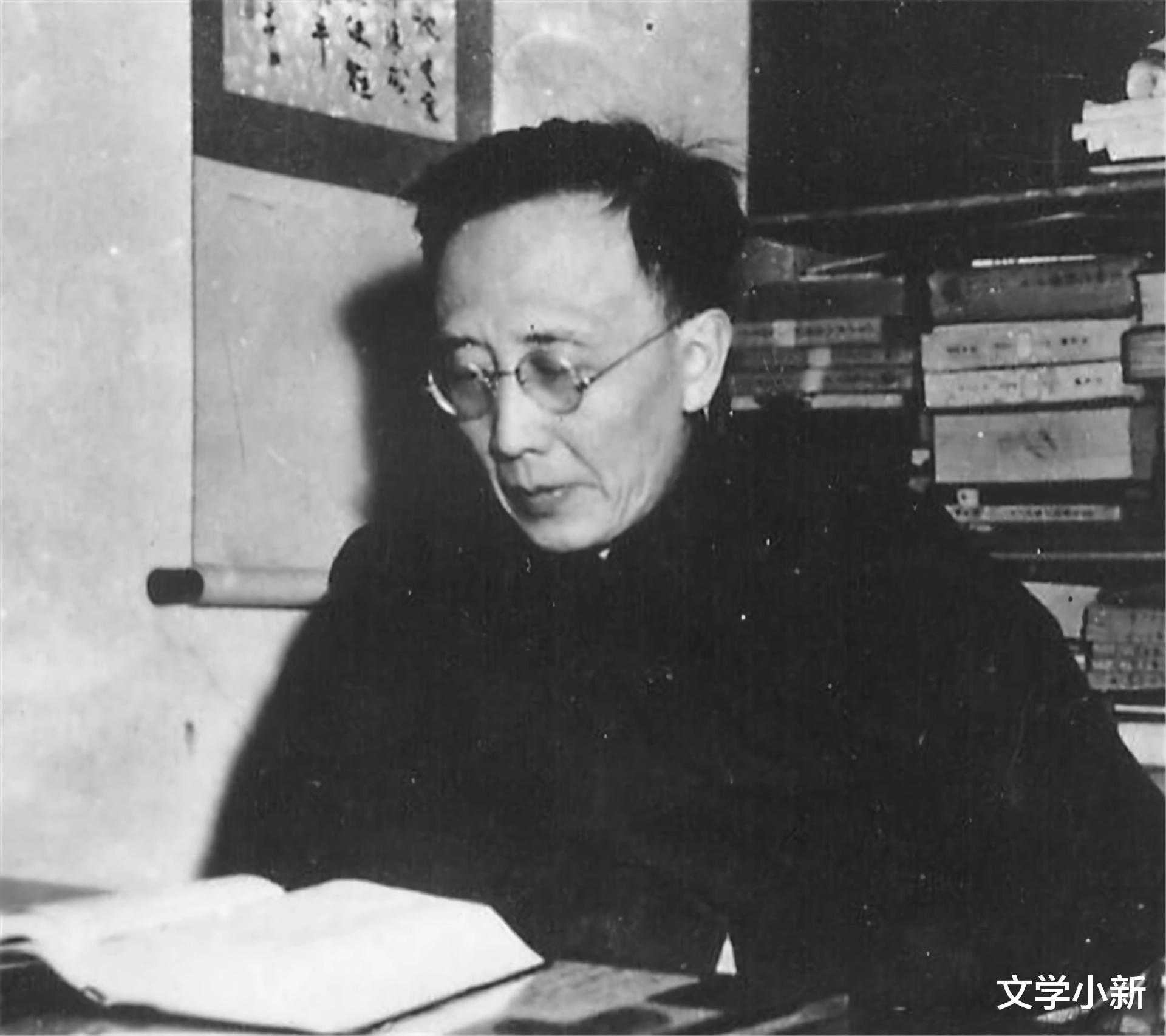

在20世纪的中国文学史上,郭沫若是一个地位很高的大师。早在上世纪40年代初,郭沫若就被认为具有“丰富的革命热情,深远的研究精神,勇敢的战斗生活”,确立了其继鲁迅之后的革命文化战线上的领袖地位。鲁郭茅巴老曹,在鲁迅年逝世后的数十年里,官方认定的文坛领袖就是郭沫若。

在郭沫若逝世之后,官方给出了非常高的评价:他是继鲁迅之后,我国文化战线上又一面光辉的旗帜。

但进入新时期以来,尤其是近些年来,郭沫若却严重被黑,贬斥之声几乎完全压过赞美之声。90年代之时,余英时曾提出“郭沫若抄袭钱穆”,这一说法很快遭到了诸多学者的反驳。

但是,却有越来越多关于郭沫若的负面材料被挖掘出来。比如他非常善于钻营,参加过北伐战争和南昌起义,又在民国政府当过官,最后成为新中国的文坛领袖,堪称“变色龙”;比如他曾与鲁迅展开激烈的骂战,但后来又肉麻地赞扬鲁迅;比如他在新中国成立前将沈从文斥为反动作家,致使沈从文遭难;比如他只是在年轻时写过一些文学作品,后来基本都是歌功颂德,甚至歌颂过江青……

鲁迅一生骂过无数人,骂得最狠的莫过于郭沫若,说他是“才子加珂罗茨基(流氓痞棍)”。郭沫若被骂是因为他先去惹了鲁迅,骂鲁迅是“资本主义以前的一个封建余孽。资本主义对于社会主义是反革命,封建余孽对于社会主义是二重性的反革命,不得志的法西斯蒂”。

鲁迅在世的时候,郭沫若和鲁迅吵得那么凶。但在鲁迅死后,在他被确立为鲁迅的接班人后,他对鲁迅的纪念又那么煽情。在《我建议》一文中,他提议建立鲁迅博物馆,制造鲁迅雕像置于中国各地,他还建议要把杭州西湖改为“鲁迅湖”,以鲁迅的名字来命名中国城市。

对于沈从文这类自由主义作家,郭沫若却在得志后对其展开报复,逼得沈从文自杀并放弃写作。成为左翼文化的旗手后,郭沫若开始膨胀,以他霸气的利笔横扫文坛。最出名的是1948年他在香港发表的那篇战斗檄文《斥反动文艺》,将沈从文、朱光潜和萧乾3位本来还算不上反动的中间知识分子,骂了个狗血喷头。

沈从文得罪郭沫若,那还是10多年前的事情。早在1930年,年轻气盛的沈从文发表了《论郭沫若》一文,直言不讳地说郭沫若是一个诗人,但写小说不行,他没有这个本事。更要命的是,沈从文还将郭沫若与鲁迅比较,说鲁迅“准确画了一个共通的人脸”,而郭沫若没有这本事,郭沫若只是“看准了时代的变,知道这变中怎么样可以把自己放在时代前面”。

所谓“把自己放在时代前面”,指的是郭沫若每次总能把握时机,就像一个投机的变色龙。对于沈从文的批评,郭沫若在回复鲁迅的批评时一并回复,有些阴阳怪气地回答道:我的笔太直,不曲,没有像鲁迅先生的那样曲。假使要曲才配做小说,那我实在是不配做小说家。

再加上之后几次文坛上的论争,郭沫若对沈从文已是极为厌恶。到了1948年底,解放战争的大局将定之时,郭沫若将沈从文归为反动作家的代表,在《斥反动作家》一文中宣判:他们存心不良,意在蛊惑读者,软人们的斗争情绪,是毫无疑问的。特别是沈从文,他一直是有意识地作为反动派而活动着。

文化旗手郭公的这番判决,几乎决定了沈从文下半辈子的命运。不久之后,北京大学的学生就以郭沫若的这篇文章为证据,将老师沈从文骂成“反动文人”,在校内四处张贴大字报。沈从文的精神受到极大打击,崩溃自杀,之后放弃写作,到历史博物馆当讲解员了。

汪曾祺在《沈从文转业之谜》中写道:《斥反动文艺》对沈先生是致命的一击,可以说,是郭沫若的这篇文章,把沈从文从一个作家骂成了一个文物研究者。

美学家朱光潜与郭沫若本无交恶,只是为了找一个“蓝色”反动作家的典型。郭沫若本人也承认,之前他连朱的书一本都没有读过,只是临时找了一篇朱的文章,便由此判了葫芦案。萧乾也非常无辜,当时的他刚刚从英国留学回来的,不知天高地厚写了一篇社评,提出要割除文坛上的元首习气,不料得罪了“文坛元首”郭沫若。

郭沫若怒火中烧,用审判般的话语评价萧乾道:御用,御用,第三个还是御用,今天你的元勋就是政学系的《大公》!鸦片,鸦片,第三个还是鸦片,今天你的贡烟就是《大公报》的萧乾!几年之后萧乾落难,最重要的罪行就是当年郭沫若文章中的“鸦片”与“贡烟”。

1949年之后,郭沫若集无数荣誉于一身:中科院院长、全国文联主席、政务院副总理、全国人大副委员长、全国政协副主席……他与毛泽东是诗友,经常互相唱和,是毛泽东诗词的权威解读者。郭沫若不放过任何一个机会,歌颂大跃进、人民公社、伟大领袖,甚至是60年代中后期开始的事件。

1959年郭沫若在答《诗刊》记者问时,批评诗刊主编臧克家不懂旧体诗,解读不了主席诗词。他以权威人士的姿态,解读毛主席的新诗“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”,然而却无意之中触犯了领袖的威严。郭沫若意识到这一点后,马上在《人民日报》上检讨,说自己“在逻辑上有问题,实在是失诸穿凿”。

到了60年代中期,郭沫若更是公开发言主动表示:“拿今天的标准来讲,我以前所写的东西,严格地讲,应该全部把它烧掉,没有一点价值”。此时的他,早已放弃了真正的文学创作,只是写一些颂歌。

他努力向新的革命意识形态靠拢,希望成为时代和人民的歌者,但最后却成了政治理念的传声筒。本来沉默是最好的选择,但他又不能不说,只能极力唱赞歌,甚至写下了《献给在座的江青同志》。

在这之前,郭沫若已经写过很多赞歌,如《我向你高呼万岁》。同是为斯大林七十岁生日献诗,艾青力图避免直接的奉承,而是努力写成对俄罗斯获得解放的向往之情。而郭沫若写得太直白肉麻了,开篇即直呼:斯大林大元帅,你全人类的解放者,今天是你的七十寿辰,我向你高呼万岁!

郭沫若的创作高峰期其实早已经结束,他的颂歌赞诗近似于一种改良版的打油诗,实在让人不忍卒读。此时的郭沫若处境其实非常微妙,一方面他已经成了众望所归的文坛领袖,地位如日中天,另一方面他的写作却陷入死胡同,根本写不出什么好作品。

郭沫若其实应当也感觉了自身的问题,但他却迷失在了一片片赞颂声中,无法确定自身的问题,当然也就更无法找到改变自己困境的途径。他已经写不出好作品,唯有写颂歌才能保持自身的地位,否则他必定被时代抛弃。

郭沫若的另一个问题也非常严重,很多时候他根本没有认真读过别人的文章,就在自己的文章中赞扬或批判别人。因为他的特殊地位,时常给被批判者带来严重灾难,比如之前提到的沈从文、萧乾等人。陈明远对郭沫若颇为尊崇,但他也坦承:

郭沫若的历史学是浪漫主义方法,随意性很大。胡适是乾嘉学派加杜威的实用主义,重考据。郭往往是借题发挥。根据我对郭沫若的了解,他不会仔细看胡适的文章。他自己说,鲁迅活着的时候,《呐喊》他只看了一半。茅盾的小说他基本上就没看过,别人研究他们的文章更不……郭沫若曾经写文章提倡胡风,后来胡风出事又将文章删掉了。批胡风,我感觉他对胡风讲些什么都没看懂。

总之,郭沫若从高高在上的文坛领袖沦为被黑的对象,其实显示了他一直以来的错位:他本应沉下心来来写文章、做学问,却希望自己是大名人,结果他成为了一位文化名人,但他的影响力并非自于有分量的作品。郭沫若的名气越来越大,地位越来越高,却离真正的文学越来越远了……

余英时在《试论中国文化的重建问题》一文中曾言:五四新文化运动最大的问题,就是变质太早。还来不及在学术思想方面有真实的成就,便已经卷入政治漩涡中去了。多数新文化运动的领导人物仍然摆脱不了“学而优则仕”的传统观念的拘束……五四运动割裂传统与现代的联系,又过度深入政治性,是很大的败笔。

不知大家如何看待郭沫若?感谢阅读,欢迎交流!

有文才,没文骨