大明永乐十三年的一天夜里,成祖皇帝朱棣在伏案审阅公文时,看到了锦衣卫呈上来的一份人员名单,这是先前犯下重罪被打入昭狱的人,朱棣在其中惊讶地看到了一个熟悉的名字,他马上喊来锦衣卫指挥使纪纲,说了一句非常奇妙的话:

“缙犹在耶?”

心思通透的纪纲立刻回到狱中,摆上了一桌最丰盛的好酒好菜招待那位囚徒,一般来说,这要么就是犯人即将被释放、官复原职的信号,要么就是断头的前兆,而对于这个人来说,显然是后者。

酒足饭饱之际,他被一众狱卒拖出了牢房的大门,外面正是新春佳节,大雪纷飞,他在酩酊大醉中回忆起了曾经的那些繁华,那些他亲手帮助帝王完成的光辉事业,然后他便悄无声息地死去了。

有明一代,才子文豪无数,但这个无人问津死在雪夜里的中年人,却正是被称为“大明第一才子”的解缙,他曾作为主编官亲手为皇帝打造了一部旷世奇书《永乐大典》,也曾站在帝国最高的位置俯瞰众生,但他的人生终究成为了一场悲剧,而这一切只源于他的愚蠢,他是一个才华横溢的文人,但始终不该踏入官场。

解缙其人,洪武二年十一月出生于江西吉安府吉水县,解家是书香门第,从小便以《四书》、《五经》培养解缙,而这个孩子更是天资卓绝,据说三岁便能识字,五岁便能背诗,七岁便能行文,在当地成了赫赫有名的“神童”。

解缙是有真才实学的,他的本领并未随着年纪的增长而衰退,明代大兴科考,所有人都以读书做官为至高荣耀,解缙也不例外,而他在十八岁时就前往参加科举,在乡试中一举拿下解元(榜首),后来再度高中进士,在一众考生中他排名第十。

就这样,解缙走上了仕途,洪武二十一年(1388年)被封为庶吉士(明代一短期官员,主要负责拟诏),这个官虽然没什么油水,但好处是能接近皇帝。

解缙好像天生就是当官的命,在仕途混的风生水起,颇受朱元璋赏识,这年年末就晋升了翰林学士。这让他顿时成了众人巴结的对象。

那会儿正值“洪武四大案”时期,官场简直如风中落叶,官员们连性命都朝不保夕,而年轻的解缙风骨犹在,他冒死不断向朱元璋上书,斥责他的杀伐过度。

当所有人都以为解缙马上就要被砍的时候,朱元璋竟然没有问责,甚至表示接受他的批评,这让他的名气再一次如日中天。

但也是因为这样,解缙开始飘飘然,他产生了一个错误的念头——自己的这种大无畏精神是正确的,皇帝也不会拿自己怎么样。

所以后来开国元勋李善长被杀时,他再次进言为李善长说好话,没想到这次朱元璋就没那么宽容了,他虽然还是没有惩罚解缙,但很快便直接将他罢官回家,并美其名曰:

“大器晚成,后十年来,大用未晚也”。

解缙从风光的顶端一下子落到了谷底,而此时他已经变了,他看过了京城的繁华,享受过了被所有人羡慕的滋味,他非常渴望权力,但现在一切却都烟消云散了。

当解缙在江西老家陷入痛苦的这么长时间里,外面的世界已经发生了天翻地覆的变化,他也在不断通过各种办法,试图重新夺回自己的权力。

朱元璋驾崩以后,他的孙子朱允炆即位,解缙百般上书,但仍然不受理睬,皇帝甚至还准备把他贬到蛮荒的甘肃去,还好他到处找关系,才得以留在京城,继续做着不痛不痒的工作。

随后燕王朱棣又起兵叛乱,拉开了“靖难之役”的帷幕,战争对于解缙这样的文人来说是遥远的,他仍然只能在翰林院日复一日地编书。

但是,当燕王的军队反败为胜奇袭京城,皇位的归属即将发生更替时,解缙意识到自己唯一的机会要来了。

现在的他,早已经不是当年那个意气风发的书生了,在经历了几番大起大落以后,解缙的观念发生了巨大的转变,他认为,自己之前之所以失败,是因为根本不懂官场的规则,他必须要成为一个圆滑世故、见风使舵的人,才能达成自己的目标。

于是,就在朱棣的部队已经陈兵京城郊外,京都内一片慌乱时,在解缙的家中,他和另外两个好友展开了一场议论。

这两个朋友分别是胡广和王艮,都是解缙的老乡,出身于江西吉安府,也都是高材生——曾分别在科考中拿下状元和榜眼的人物。

这么三个饱读诗书的人坐在一起,此时表现得却截然不同,胡广和李贯悲愤无比,一幅要在为建文帝杀身成仁的模样,同时大骂朱棣奸贼,恨不得生吞活剥了他,而只有王艮一言不发,只是独自垂泪。

他们很快就分别了,各自走向了截然不同的道路,但最为可笑的是,“义薄云天”的解缙当即回家带着妻子老小连夜逃往城外投降了朱棣,而胡光也是在二天燕王的军队一进城便望风而降。

只有沉默的王艮实现了自己的许诺,他当夜便在家中自刎以殉国。

可以看出,曾经清高风骨的解缙,从这时起已经完全改变了,他放弃了自己的信仰,决定以此爬上权力的顶峰,但他无论如如何也想不到,在真正的权谋博弈中,他仍然只像个三岁的孩子。

但那些都是后话,此时的解缙的确得到了想要的一切,因为他本来就名气不小,朱棣又是刚刚坐上皇位,对这些投降的人自然是加以重用。

或许有人会觉得奇怪,朱棣是明朝几乎唯一在武功上能接近朱元璋的皇帝,他一生戎马、南征北战,为何会对解缙如此偏爱呢?

事实上,当时的情况对于朱棣而言十分紧迫,因为九死一生才打进京城,而要命的是建文帝朱允炆还处于失踪状态,他虽然打着靖难的旗号,但始终名不正言不顺,光会打仗没什么用,他迫切地要做出一些伟大的事业,才能让他这个皇帝不被人诟病。

所以在军事上,他多次对北方的游牧民族出击,在外交上,他派遣郑和完成了“七下西洋”的壮举,而在文学上,他同样有一个伟大的计划。

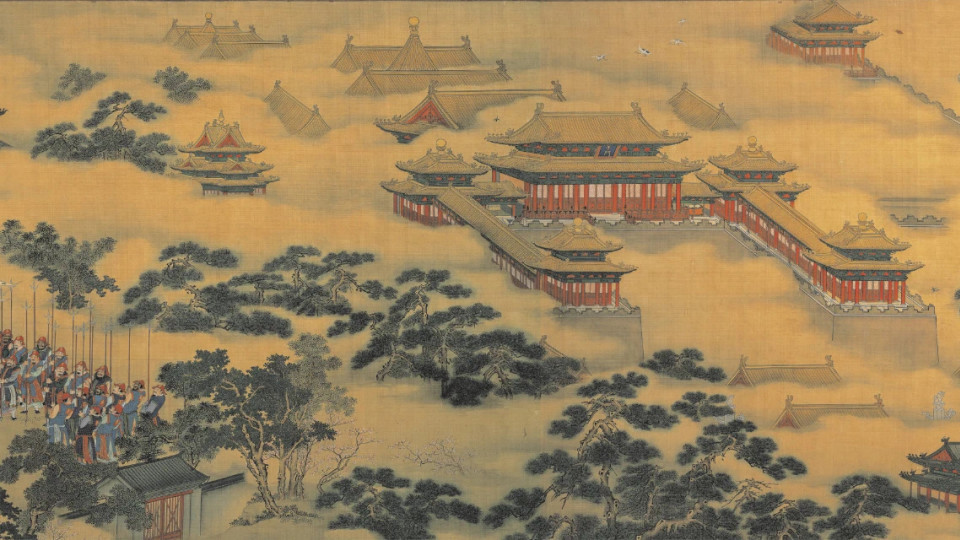

所谓“盛世修书”,这可不是开玩笑的,朱棣想要修的不是一般的书,而是从古至今的百家典籍,涵盖历法、医术、天文、地理……,就是说他要造出一部涵盖从古至今所有门类、学科、典籍的书,可以彰显国威、造福万代的书。

这样包罗万象的一本百科全书,那可真是必须要当世最有学问的人来才能搞出来,而对于总编纂官的职务,朱棣的人选是——解缙。此时的解缙在新任皇帝的扶持下已经如鱼得水了。

他先是升任翰林侍读,后来朱棣成立文渊阁,他又成了大明第一任内阁的第一批成员,风头无俩,他感到前途无量,因为虽然在家呆了八年,但他如今才三十四岁,人生依旧很长。

可惜解缙虽然在这次投机中获得了成功,他的政治嗅觉依然迟钝,情商仍然很低,当朱棣把如此光荣的职务交给他时,他竟然心不在焉,因为他觉得这只不过是皇帝搞着玩玩的东西。

这样的态度让朱棣大怒,当即把解缙臭骂了一顿,为了表明自己的认真,朱棣派去了一支堪称究极豪华的编书团队——由他身边最得力的“黑衣宰相”姚广孝亲自领衔,五位翰林院大学士、十二位翰林院学士、一百四十七位从全国各地抽调来的博学之人。

解缙也终于明白了自己承担的任务,而属于他的伟大时刻也终于来临。

在官场上,以他的能力,永远只能被人玩弄于鼓掌,但在学识上,即便是最顶尖的学者,也不敢说自己能超过解缙。

在不断地修编过程中,参与的人员越来越多,编写、抄录、校对、绘图等等共计调用了2000多人,而解缙在这两千多人的队伍里处于核心地位,他从容地安排、处理事务,让大典的编纂工作顺风顺水,他以自己渊博地学识不断审核、修改,保证不出一处错误。

经过整整将近四年数千人的夜以继日,这部书最终被呈到了朱棣的面前,并由皇帝亲自为其命名——《永乐大典》。

这是一部伟大的著作,收集几乎从先秦时期直到明代的八千多种书籍,整本书共计22877卷、11095册、三亿七千万字,而这些字全部是由人手工抄写出来的,其文化价值、历史价值不可估量,后来被称作“世界有史以来最大的百科全书”。

而作为总编纂官的解缙毫无疑问是个重要角色,他以自己的旷世才学完成了任务,也在文化史上留下了浓墨重彩的一笔。

解缙同志在光荣完成大典后,地位一时间达到了巅峰,之前许多朝廷里的大文人,例如方孝孺、黄子澄等,都因为宁死不屈而被朱棣杀掉,而同样富有才华的解缙自然成了朱棣树立的一面旗帜,所有人都知道,他是皇帝身边最得宠的红人。

别人这么想倒没事,可惜解缙自己也是这么想的,他没有搞清楚自己的身份,如今的地位都是朱棣一手提拔的,他把解缙放在这个位子,就希望他能做好该做的事,而其他的事就不要管了。

但解缙偏偏要管,而且他竟然还要管皇帝的家事,在立嗣的问题上开始动心思,盯上了朱棣的长子朱高炽。

在解缙的支持下,朱棣立朱高炽为太子的想法变得强烈,但同样也让另一位强力竞争对手朱高煦十分不满,他不能拿自己的哥哥怎么样,但对付一个小小的解缙还是绰绰有余的。

同时,愚蠢的解缙太过张扬,多次在老朱家的内部问题上向朱棣发表意见,加上朱高煦的暗中推波助澜,朱棣很快就开始对解缙产生不满,在他一而再再而三的叨扰下,终于不厌其烦,直接将他贬到了最偏僻的广西。

时任内阁首辅、翰林院大学士的解缙,一夜之间就流落到了当时鸟不生蛋的广西,他再次失去了一切。

但或许是因为之前的原因,这次解缙没有太过悲伤,他觉得皇上只是一时生气,以自己的本事,他肯定还要再次启用自己的。

于是他便老老实实做着督饷的差事,原本不出意外的话,朱棣还真有可能把他召回来,但偏偏解缙这个人的性格,实在令人感叹。

永乐九年时,朱棣正好在北方御驾亲征,解缙刚好有工作上的问题要进京上奏,他一到京城后发现皇上不在,本来直接回去就是,但他竟然做了一件耸人听闻的事——拜访太子朱高炽,然后头也不回地便走了。

朱棣刚打完仗回来,朱高煦就一溜烟打了个小报告,听到这个消息的皇帝气得火冒三丈:我在外面打仗,你解缙是什么人?连京官都不是,竟然敢跑到京城直接见太子,来的时候不通报,走的时候也不通报,你是把我完全不放在眼里了?

就这样,刚走不久的解缙被锦衣卫火速抓了回来投入昭狱,他没有被立即处死,最可悲的是,他干脆被遗忘了。

直到四年后,朱棣在批阅昭狱囚犯的名录时才想起了他,这位曾经名动天下的大才子,此时他已经不再需要了,于是在朱棣的授意下,纪纲直接将解缙灌醉后拖出昭狱,埋入门外的厚雪中冻毙,他此时不过四十七岁。

纵观解缙的一生,大起大落实在令人心动,他是一个典型的两面人,论才学,无论当时人还是后来人都不能不承认,但政治,却是他万万不该触碰的领域,若是一心向学,或许他的人生也不会以如此悲剧收场。

声明:文图均转载网络,内容未核实,如有侵,请联系删除。