阅读之前,麻烦您点一个“关注”,既方便您进行讨论与分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

1937年8月9日,日本海军中尉大山勇夫强闯上海虹桥机场,随后被保安队击毙,这件事引起了轩然大波,并且让全国人民的抗日热情空前高涨。

首先,日本在上海多次挑衅,此次更是直接冲入了机场,虹桥机场是军用机场,绝对不可能容忍外国人染指。

蒋介石也忍无可忍,并且发表了《自卫抗战声明书》,随后于8月13日先行向日本的海军陆战队虹口基地发动了攻击,淞沪会战至此全面爆发。

但是,这一仗打得却异常惨烈,甚至将国军的精锐打光,连驻守南京都成了大问题。

那么,老蒋为何会拼上家底,也要打淞沪这一战呢?淞沪会战究竟有多惨烈?

平原大战

平原大战说到抗日战争中双方打得最惨烈,最正面硬刚的一战,那一定是淞沪会战,在这一战中,国军和日军出动了将近百万人,国民党军出动70万人,日军则出动了22万人,并且还有后续的增援。

但双方在此战中都大下血本,是因为中日都有不能打输这一仗的道理。

由于日本南下的速度实在太快,所以能阻止日军南下的屏障基本已经消失,如果上海丢了,就等同于南京丢了,南京是国民政府的首府,意义自然不用多说。

而如果南京都丢了,中国东南的大好河山也都将落入日本手中,中国亡国的危机将会更甚。

对于日本来说,他们迫切地想迅速吃掉中国东南的肥沃土地,并且加以经营,以此来缩短补给线,以战养战。

因为日本也知道,中国地大物博,并且战略纵深跨度非常大,如果不能短时间内拿下中国,那日本将会陷入举步维艰的泥潭。

所以,双方这一战都不能败,都要下血本,这才是淞沪会战为何打得如此惨烈的原因。

淞沪会战爆发后,国军精锐先行动手,并且准备在日本的援军抵达前,彻底消灭上海的所有日军,并且加强防御,拉开战线,在上海和日本打上一架。

而日本也反应迅速,在15日的时候日本天皇就派遣了松井石根前来解围,直接对上海发动进攻。

不得不说,当时中日的军队无论是战斗力还是装备都相差甚远,国军再和上海的驻沪日军作战后,根本无力再战援军。

要命的是,日军也抓住了这次扩大战争的机会,并且准备咬紧上海不放。

老蒋想的是,这一战在上海打,总比在华北打要强,不仅补给线可以缩短,上海的洋人也非常多。

日本的侵略行径都被洋人看在眼里,美国等西方列强很有可能出面调停,但这一点的确是蒋介石想多了。

当时,蒋介石的部队也绝对不能算弱,什么炮兵坦克都有不少,但问题是,这些部队全部疏于训练,甚至连步坦协同和步炮协同都没训练过。

枪声一响,大家各自为战,坦克和炮兵不掩护步兵,步兵也丝毫不管身后的坦克,最终的结果就是步兵全都是靶子,而坦克因为跑得慢被全部击毁。

而这种大平原地形,恰好是日军最擅长的战法,而且日军还可以利用上海的地形,用海军来支援,海陆空三军配合,打得国军有劲没处使,异常憋屈。

打到8月20日左右的时候,双方的增援愈发激烈,国军本就有些捉襟见肘,在这种大兵团作战下更是显得指挥混乱,缺少经验。

很快,淞沪会战前线的防线就全面溃败,再加上蒋介石一直认为西方社会可以介入调停,想及时止损,导致部队进也不是退也不是,士气受到严重影响。

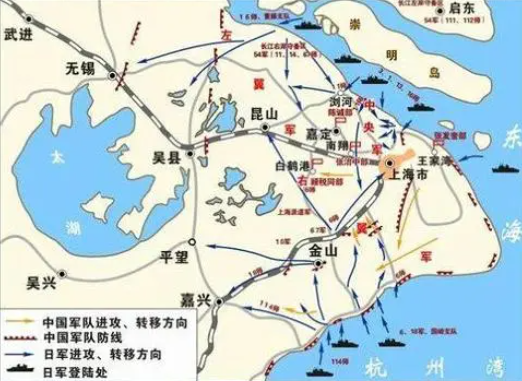

随后,日军开始通过机械化部队和重火力进行推进,日军成功在江苏太仓和金山卫登陆,并且占领了松江,淞沪前线的大军有被合围的巨大风险。

蒋介石也知道大势已去,于是下令撤军,可撤军的命令一下,淞沪战场的局势瞬间失控。

士气不佳的国军再加上指挥混乱的撤退,撤退很快就变成了逃跑,日军则乘胜追击,国军再次损失惨重,30万陆军男儿牺牲,中央海军全军覆没。

而日军伤亡仅仅9万余人,日本的官方统计是4万余人。

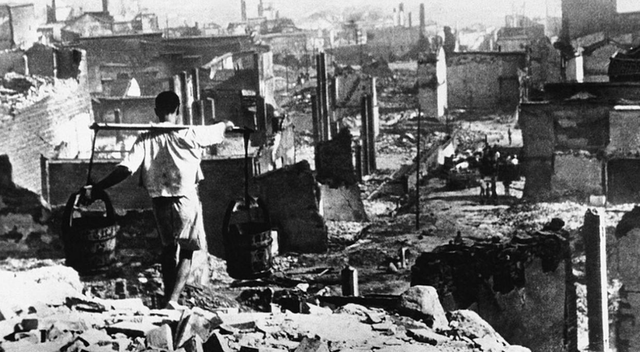

11月11日,上海宣布沦陷,淞沪会战的帷幕也正式落下,中国的国际化大都市,远东的最大城市上海,就这样落入了日寇的手中。

从此,日本南下再无任何阻碍,南京也已经是囊中之物。

计划有变

计划有变有人说,淞沪会战一战改变了整个抗战的格局,不仅仅是因为粉碎了日本“三个月灭亡中国”的幻想,而且改变了日军的整个推进计划。

在淞沪会战开始前,老蒋和手下其实决定过,究竟是在华北和日军大战一次,还是在淞沪和日军大战一次。

在华北的优势是更好防守,并且战略位置比上海更有利,不会让日本的机械化部队全面展开。

相信很多人都听过一句话,叫做“守江必守淮,守淮必守徐。”

在徐州和日本进行决战,效果绝对比上海这个大平原好得多。

但最终,蒋介石和陈诚等人还是拍板决定,在上海和日军一战。

原因其实有很多,一是蒋介石需要让西方列强看见日本的野心,进而在全世界范围进行报道,这样能让西方列强对日本施压,进而降低日本狗急跳墙,全面梭哈的可能性。

但事实证明,日本完全有这个胆子,而且蒋介石太过信任西方,人家压根没想管。

第二,上海是当时中国最大的城市,也是最富庶的城市,甚至可以说是亚洲第一城,其经济意义和政治意义非凡,丢上海会严重影响国内的抗日积极性。

第三,我国自古以来长三角地区就非常富庶,这也是国民政府的经济命脉,也是许多世家大族的根基所在,如果上海丢了,之后丢苏杭、丢南京也只是时间问题,这是国民政府无法承受的巨大损失。

当然,最重要的一点,就是要打破日军一路南下的进攻格局,将日军强行分割为由东向西进攻,这样一来可以大大地增加日军进攻的难度,给中国抗日争取时间。

并且,在上海决战,可以让江浙地区的大部分人感到危机,并且给他们争取时间向大后方迁移,这样一来只要固守大后方,将日军拖入持久战,那么中国抗日胜利就有希望了。

而蒋介石在此时就已经考虑好了撤退的大后方,正是有着多处天险,易守难攻的重庆。

事实证明,这一战的牺牲是值得的,川军和桂军以及蒋介石中央军的精锐都来到了上海,并且绝大多数都没有再回去。

毫无疑问,淞沪会战付出的代价是巨大的,中国的大好男儿,蒋介石的大部分精锐,全都葬送于此,

25万人仅仅换掉了9万小鬼子,还是在兵力数倍于敌的情况下。

但如果从乐观的角度来看,这次战争的目的也的确正如一开始所计划。

不过,日军中其实也有清醒的人,也就是当时发动了918事变的石原莞尔。

他清晰认识到,日本兵力太少,根本不可能吃下中国这么多土地,一旦贸然进攻,虽然可以暂时取胜,但之后埋下的隐患是巨大的。

补给线的拉长,以及对日占区控制力的减弱,都是日本即将面临的问题。

但日本已经陷入了近乎疯狂的境地,这逆耳忠言没人能听得进去,大日本帝国无敌的洗脑深入了每个人的心中。

其实,日本想吃掉中国,唯一能寄希望的,就是徐徐图之,以东北的资源慢慢发展,最多再加上一个华北。

可是日本贪心不足,非要吃下整个东南,结果导致进攻武汉等后方时战线被无限延长,尽管最终还是打赢了,但弄得日本也是元气大伤,无力再进攻重庆。

日本对重庆的轰炸几乎是不间断地,但陆军却连大门都没摸到过,这也是淞沪会战拉扯分割战场的一大作用。

守华北则布防分散,丢上海也是迟早的事,并且不会对战场产生什么影响。

而守上海虽然代表放弃全部东南沿海,却可以给日军造成一个假象,并且争取时间建设大后方。

但淞沪会战的确不能算是明智的战斗,也可以说是不得已而为之,如果再不打,就只能去南京门口打了。

所以说,淞沪会战的惨烈是必然的,因为国军自从成立后,也没打过日军这种训练有素,装备精良的部队,更别提这种全面展开的大兵团作战。

那么,如果从今天的上帝视角来看,淞沪会战的选择算英明吗,优劣都是什么?

如何抉择

如何抉择1937年8月13日,淞沪会战爆发,尽管最终日本获胜,但日本的战略主攻方向也被改变,彻底没有了在侵华战争中速胜中国的可能性。

那么,当时选择在淞沪和日军决战,真的比选择华北更好吗?

从当今的上帝视角来看,淞沪会战打得并不算漂亮,虽然国军缺乏训练和大战经验,吃亏是必然的,但指挥混乱同样是导致国军溃败的一个重大原因。

抛开国军打得怎么样不谈,仅仅分析华北和淞沪这两大战场的话,那的确各有优劣。

华北战场补给线长,而且日寇想从东北支援更容易,并且容易被日寇包饺子,这是缺点。

但优点就是,徐州易守难攻,国军可能只需要付出很小的代价,就可以从容地坚持三个月,并且从华北撤退。

不过话说回来,如果当时的国军真的有这种战斗素质,淞沪后来的大撤退也不会变成全无秩序的溃退。

反观淞沪战场,缺点自然非常明显,上海易攻难守,平原地形加上滨海可以上日本的机械化部队以及海军全面配合,进行海陆空三军联合作战。

本来就不好守的上海面对这种蹂躏,想不迅速沦陷只能用人命来堆。

当然了,淞沪会战的结果虽然并不算是胜利,但的确有一定的积极意义。

许多台湾学者认为,这一战直接分割了战场,逼迫日军不能迅速地继续南下,而是必须从东到西的进行进攻,大大地拖延了日军占领中国的脚步,是以空间换取时间的杰作。

但蒋介石似乎并没有这个战略眼光,否则也不会在解放战争中一败涂地,要知道当时国军对解放军的优势,可不比当年日本侵华时日军对国军的优势小。

所以,客观地来讲,淞沪会战分割战场的结果是非常重要的,但很有可能并不是蒋介石主观造成的,一般学者认为,这个决议是陈诚和李宗仁等人提议,最终被老蒋采纳的。

一直以来抗战都比较消极的老蒋,竟然在淞沪会战中瞬间变脸,主动对日寇发动了攻击,这也充分说明了,老蒋早就计划好这一仗怎么打了。

说到这里肯定有人产生疑问了,为何日本发动卢沟桥事变后,全面抗战就爆发了,为何他们不直接来打上海,反而要搞这种奇怪的小动作来激怒国军呢?

实际上,此时日军的主要心头大患还是西北军,也就是宋哲元的29军,29军不听命老蒋,自己干自己的,而当时国民政府早就搞出了臭名昭著的《何梅协定》,这才让华北没有直接爆发全面热战。

此时的蒋介石是想打的,但问题就在于,自己怎么才能主动对日军出手,还能获得国际舆论的支持?

但很快日本就自己送上门来,肆意闯入虹桥机场,但人已经都被击毙,对国民政府来说这也不算什么大事,但蒋介石还是毅然决然地开战了。

这不是老蒋的性格,唯一的解释就是,老蒋和国民政府早就想打了。

可是日本在上海的舰队以及在虹口的驻军都是精锐,且已经经营多年,国军甚至在进攻的时候几小时就损失了上千人。

从这一战中就可以看出,淞沪会战的溃败其实早就已经注定。

再加上蒋介石认识到问题严重性的时候已经太晚,部队已经没能力有序撤离,只能被日军追得作鸟兽散,最终伤亡惨重。

但不能否认的是,老蒋在这一战中的确尽力了,国军在这一战中也的确当得起国民革命军这个称号。

可是老蒋的水平的确有限,在淞沪决战是对的,但淞沪会战完全可以打得更好,完全可以不用伤亡如此惨重。

这一战国军精锐尽失,导致南京连撤退的时间都没留下多少,防守也只是象征性的,堂堂国民政府的首都,就如此拱手相让。

淞沪会战的惨败也刺激了日本的神经,让他们膨胀了起来,间接地制造了后来的南京大屠杀。

所以,守淞沪其实没错,但蒋介石的指挥能力的确有待商榷。

我们也应该感激当年不远万里奔赴战场的桂军和川军,正是他们穿着草鞋,扛着汉阳造,一点点地打出了中国军人的骨气。

如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。最后,由于平台规则,只有当您跟我互动的时候,才会被认定为铁粉。

淞沪抗战国军士气不佳的结论如何得来的,四行仓库的将士视死如归被你忽略了?以国军的装备顶得住日军停泊在长江口军舰几百毫米口径的舰炮打击?